È uno strano tempo, uscito dai suoi cardini, dove tutto sembra rallentare sino a fermarsi. Qualche settimane fa negli aeroporti c’era ancora movimento; molti si affrettavano a rientrare finché era possibile. Ora gli ultimi ritardatari postano su Instagram e Twitter fotografie di sale d’attesa e aeroplani desolatamente vuoti. Per esempio, la drammaturga Lindsey Ferrentino aveva prenotato ben tre posti sul volo da Newark a Orlando, per essere sicura di avere abbastanza spazio tutto per sé; soldi sprecati, poiché sull’Airbus A320, capace di centocinquanta posti, non c’era nessun altro passeggero. Il fotografo di «National Geographic» Pete McBride era da tempo sperduto nella Georgia del sud, in pieno Atlantico meridionale, circa milletrecento chilometri a sud-est dalle isole Falkland, in compagnia di pochissimi uomini ma ben duecentomila pinguini. È riuscito a tornare nelle Montagne rocciose del Colorado, dove vive, con uno degli ultimi voli e nell’ultima tratta da Chicago era l’unico passeggero: «Gli assistenti di volo, che sarebbero andati in Colorado anche senza di me, mi hanno offerto subito un upgrade (“Puoi sederti dove vuoi”) e snack infiniti. Poi ci siamo scattati dei selfie».

Pete ha colto strane affinità tra luoghi molto diversi: «Quando lasciai casa, il mondo era ancora frenetico e io ero attratto dalla solitudine del deserto della Georgia del sud. Ma sono tornato in un mondo altrettanto silenzioso, per effetto dell’epidemia». Al momento Pete McBride è chiuso in casa come tutti e sta componendo una canzone, ispirata al verso dei pinguini, accompagnandosi con la chitarra.

Per chi nutre la passione dell’altrove, la lettura della sezione dedicata ai viaggi nelle maggiori testate internazionali non è di grande conforto. Si va avanti con materiali d’archivio e i giornalisti di viaggio naturalmente sono sprofondati nella tristezza, come Toby Skinner, BBC Travel: «Lo so, c’è chi sta peggio di me, ma questo è un momento davvero difficile per un freelance. I miei progetti di viaggio nel Charyn Canyon in Kazakistan e nel Canyon Point nello Utah sono rinviati a tempo indeterminato. La maggior parte dei miei incarichi sono stati semplicemente annullati. Per un breve periodo di tempo mi sono cullato nell’idea di noleggiare un camper e guidare verso l’isola di Eigg, a ovest della Scozia. Ora, come molti in tutto il mondo, devo stare a casa».

Lizzie Frainier, «The Telegraph», ha riassunto la sorpresa di un’intera generazione: «I millennial come me davano il viaggio per scontato, ora comprendiamo quanto fosse invece un privilegio. Il coronavirus ci ha dato il tempo per riflettere e capire quanto siamo stati fortunati per aver potuto vedere così tanti Paesi del mondo. Negli anni scorsi le vacanze erano diventate più economiche che mai (sia pure ai danni dell’ambiente) e ognuno di noi poteva raccontare storie di city break e lunghi viaggi avventurosi. In qualche modo il viaggio non era più un privilegio, quanto un diritto, parte della mia vita quotidiana. In questo modo però avevano forse perso qualcosa del suo splendore. Per esempio, mi è capitato di mandare un’e-mail mentre attraversavo le straordinarie montagne della Colombia o di scorrere i social su una panchina di Budapest invece di ascoltare il canto degli uccelli intorno a me».

Questa sosta forzata potrebbe essere un’occasione per stabilire un nuovo rapporto con la nostra casa. Come ha sottolineato lo scrittore Simone Perotti, dopo tutto investiamo la maggior parte del nostro tempo e dei nostri guadagni per comprare e mantenere la nostra casa, eppure ci passiamo solo il tempo residuale dopo il lavoro e gli svaghi.

Qualche anno fa Perotti ha lasciato una redditizia carriera per scrivere e navigare. All’inizio della nuova vita ha comprato per poco e risistemato con le proprie mani un vecchio fienile del Seicento in Val di Vara: «Un uomo dovrebbe sempre costruire la casa in cui si ripara. La manualità, fare le cose, stancarsi fisicamente è una questione di senso della vita. Farlo recuperando, riusando, aggiustando, è una diga contro l’assurdo». Questo tempo sospeso nella sicurezza delle nostre case è perfetto per immaginare i viaggi che faremo quando torneremo alla normalità. Nell’immobilità, senza distrazioni, capiamo meglio i nostri desideri più profondi. Per parte mia, non appena sarà possibile, voglio attraversare la Romania con un vecchio sidecar sovietico, da Bucarest sino alle leggendarie Porte di ferro del Danubio, la profonda gola scavata dal fiume al confine tra Serbia e Romania (l’idea è nata in margine alla lettura del bel libro di Mario Casella, Oltre Dracula. Un cammino invernale nei Carpazi).

Anche gli Inglesi sembrano avere le idee ben chiare e sulla base delle loro ricerche online (fonte Sojern/«Daily Mail») sappiamo che sognano le spiagge della Spagna (+1600% rispetto a un anno fa) e dell’Italia. E poi la Francia naturalmente, come sottolinea Anthony Peregrine, «The Telegraph»: «Tutto questo non può durare per sempre. O almeno voglio pensare che sarà così. E poi? E poi dovremo allungare le gambe. Dove? Francia, ovviamente. Perché? È più vicina che qualunque altro posto (a parte l’Irlanda). È più facile da raggiungere. Ed è dove andiamo sempre. Pensiamo che i francesi siano perfidi, arroganti e misteriosamente infatuati di Johnny Hallyday, ma non riusciamo a stare lontani da loro. Li visitiamo tredici milioni di volte ogni anno, siamo i loro migliori clienti e senza dubbio lo saremo di nuovo quando finalmente il virus si leverà di torno». Anthony trova poi venti diverse ragioni per assecondare il suo desiderio, a cominciare dal cibo.

«The Guardian» ha chiesto invece ai suoi lettori dove vorranno tornare. Mary O’Keeffe ha proposto l’antico, perfetto teatro di Epidauro, in Grecia: «Dieci anni fa eravamo a Epidauro e a turno scendevamo nell’orchestra per recitare passi da Sofocle o Euripide, due tra gli scrittori più profondi di tutti i tempi. Sono stati dieci anni turbolenti per la Grecia e per noi. Ma quando la polvere si sarà posata, ci farà bene tornare qui e ricordare a noi stessi l’eterna saggezza e la gioia di vivere».

Bussole

Ritorno al selvaggio

Inviti a letture per viaggiare

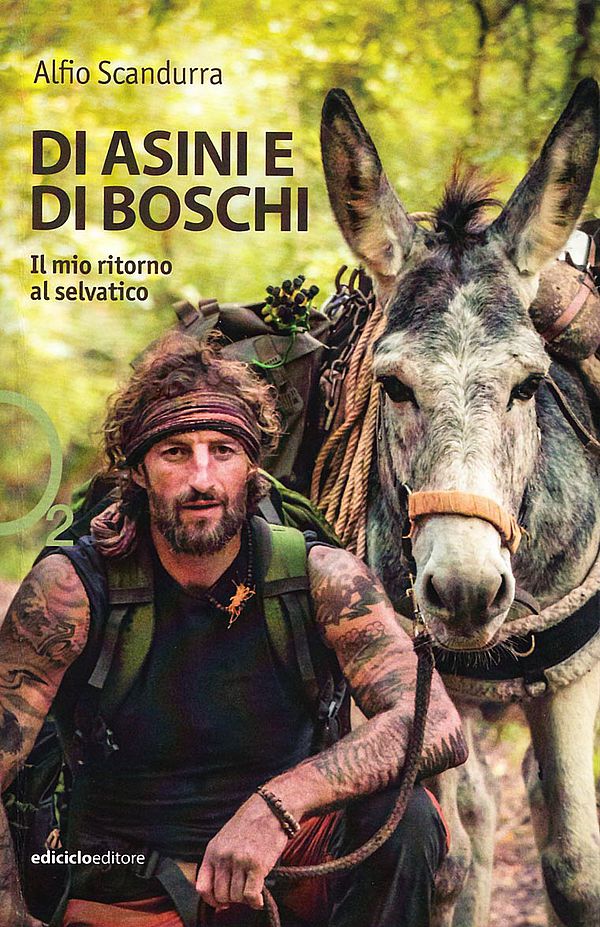

«Sono alla fine del viaggio e avanzo con leggerezza, estasiato. Fiocco è libero e bruca sereno poco lontano da me. La luce del mattino illumina le graminacee ondeggianti e, oltre, le montagne sono ben delineate sul cielo chiaro… La bellezza è nella mia testa, sono carico dei momenti vissuti in questi undici giorni di cammino. Mi commuove la vicinanza di Fiocco, questo animale grande che per tutto il tempo mi è stato accanto senza chiedere nulla e donandomi tantissimo. Accanto a lui le preoccupazioni iniziali si sono trasformate in spensieratezza. Cammino sulle nuvole e non desidero niente di più…».

Camminare nei boschi in compagnia di un asino: ecco un altro viaggio perfetto per quando potremo nuovamente uscire di casa. Qualcuno si spinge sino a parlare, in tutta serietà, di onoterapia: ovvero l’asino come cura, medicina per le malattie dello spirito. La Svizzera è uno dei Paesi dove è più diffusa. Di certo l’asino è un ottimo compagno di viaggio ed è di grande aiuto per ristabilire una connessione profonda con la natura. L’asino invita ad abbandonare la strada maestra, a riscoprire sentieri dimenticati, campi inselvatichiti, paesi abbandonati: tutta la bellezza nascosta nelle pieghe del paesaggio.

Alfio è un giardiniere specializzato nella potatura di grandi alberi in arrampicata (tree climbing). Intorno ai quarant’anni si accorge che nel lavoro, nel rugby, persino nei cammini in montagna cerca di essere sempre più veloce, efficace, produttivo, schiavo del risultato. Sarà l’asino Fiocco a cambiare questa prospettiva. Dapprima le cure al giovane asino malato, poi i primi viaggi nei dintorni, presto seguiti da altri più impegnativi ma al tempo stesso sempre più lenti...

Bibliografia

Alfio Scandurra (con Elisa Cozzarini), Di asini e di boschi. Il mio ritorno al selvatico, Ediciclo, 2020, pp. 176, € 15.–.

Dove andremo dopo la pandemia?

Viaggiatori d’Occidente - Gli ultimi ritorni già si mescolano a progetti di nuove partenze

di Claudio Visentin