L’ultimo arcano maggiore dei tarocchi è il matto: nel mazzo di Marsiglia è rappresentato come un viandante in cammino, col suo berretto da giullare, il bastone e il fagotto in spalla. Nel cinquecentesco tarocco detto «di Mantegna», persi gli attributi giullareschi, il viandante è un girovago lacero e canuto, il misero; mentre nel più recente mazzo Rider-Waite è un giovane vagabondo, vestito con abiti sfarzosi e prossimo all’orlo di un baratro. Ogni uomo è un viandante e il matto è emblema della condizione umana nel pericoloso cammino della vita.

Queste immagini di epoche e stili diversi sono unite da un denominatore comune: il viandante è sempre tallonato da un cane, che ora ha tutta l’aria di mordergli il posteriore o strappargli la calza, ora sembra accompagnarlo come una guida fedele. Anche per quel massimo pittore di viandanti che fu l’olandese Hieronymus Bosch il cane è un botolo ostile, minaccioso, quasi demoniaco.

Queste immagini codificano con la forza di un simbolo universale una scena che doveva essere familiare in tempi premoderni e che ben conosce chiunque abbia camminato, inerme e appiedato, per vie risparmiate al dominio quasi planetario della macchina. I cani, si sa, non amano i viandanti. Il randagismo umano minaccia il territorialismo canino e viceversa.

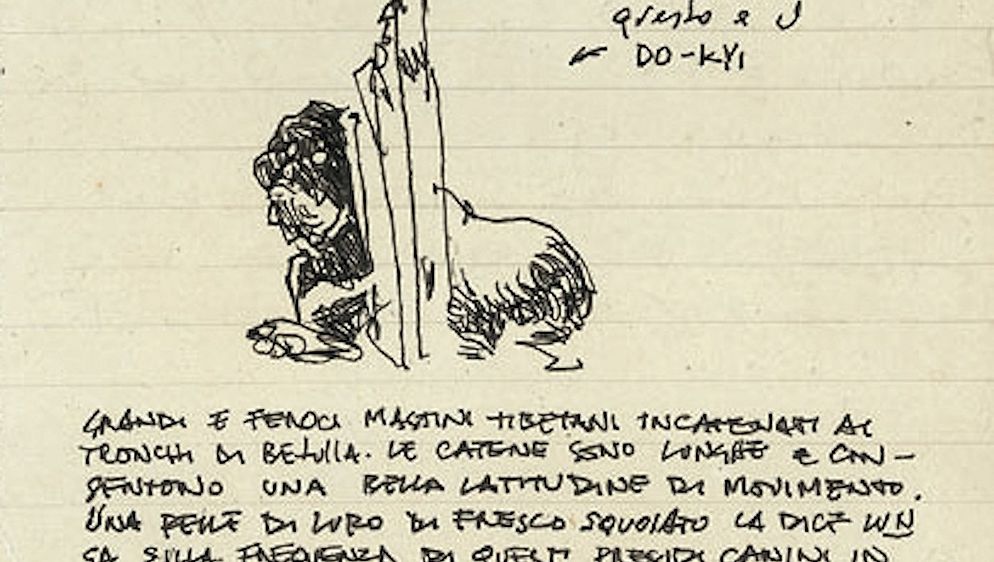

Da bambino fui morso al polpaccio da un cane; aveva peraltro tutte le ragioni di farlo, visto che avevo violato la proprietà di cui era il custode. Ho imparato allora che non bisogna mai dare le spalle alla bestia ringhiante né tantomeno darsi alla fuga. È invece preferibile indietreggiare lentamente, coscienti di aver invaso un territorio, allontanandosi per così dire di sbieco e usando il bastone – se si ha la fortuna di averne uno tra le mani – per distanziare l’animale, senza mai sfidarlo. A questo sarà servito anche il grosso e lungo bastone con manico ricurvo (bordone) che identifica d’abitudine pellegrini e viandanti da che mondo è mondo. Nel 1987 a Bharatpur, nel Rajasthan, così scampai una notte a una banda di randagi ululanti. Il cane più aggressivo addentò il bastone che avevo posto tra noi, lasciando poi che mi sganciassi: ebbi allora quasi la sensazione di aver trovato un accordo non disonorevole con il capobranco che doveva pur dimostrare la sua autorità agli altri cani. Evitai forse quella notte il pericolo serio di essere morso e infettato, se solo pensiamo che l’India vanta ancora oggi il record mondiale di decessi per rabbia canina (ventimila l’anno).

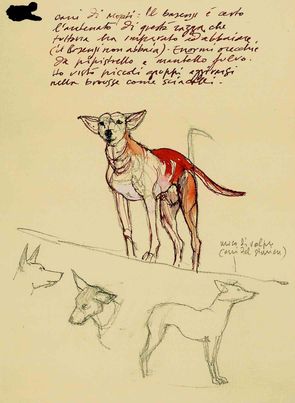

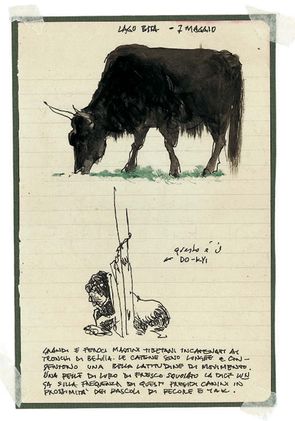

Le bande di cani inselvatichiti, dimentichi dell’antico patto con gli umani (il cane fu il primo animale addomesticato, pare quindicimila anni fa), sono probabilmente ancora oggi responsabili del maggior numero di incidenti tra uomini appiedati e animali. Ne ho incontrati, aggressivi e mordaci, nei luoghi più diversi. Incontri pericolosi, d’altra parte, sono frequenti anche nei dintorni delle nostre metropoli, in quella terra di nessuno tra città e campagna dove randagi umani e canini trovano precario rifugio, creando talvolta singolari alleanze tra emarginati.

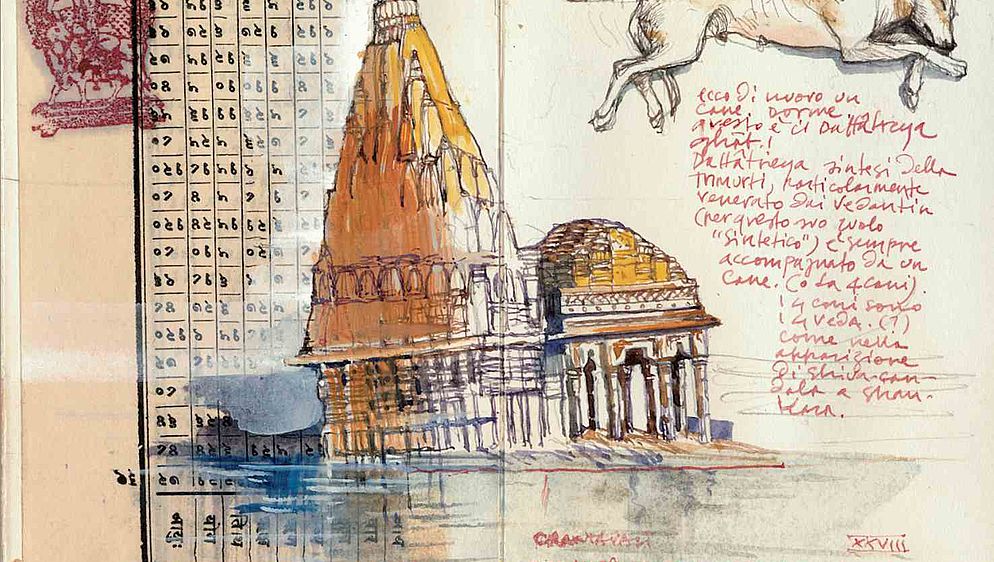

Ma viandante e cane possono essere associati in immagini di segno del tutto opposto: questa diversa genealogia iconografica ci conduce allora a San Rocco pellegrino o a San Raffaele con Tobiolo, scortati e guidati da cani fedeli; o più misteriosamente ancora a San Cristoforo raffigurato nelle icone ortodosse e in quelle copte con testa di cane. Dietro questa stravaganza iconografica ritorna, cristianizzato, l’Anubi egizio, guida delle anime dei defunti, o Dharma, il cane che nel «Mahabharata» indiano è guida e compagno nel periglioso viaggio nell’oltretomba, oppure guardiano di quell’ultima soglia.

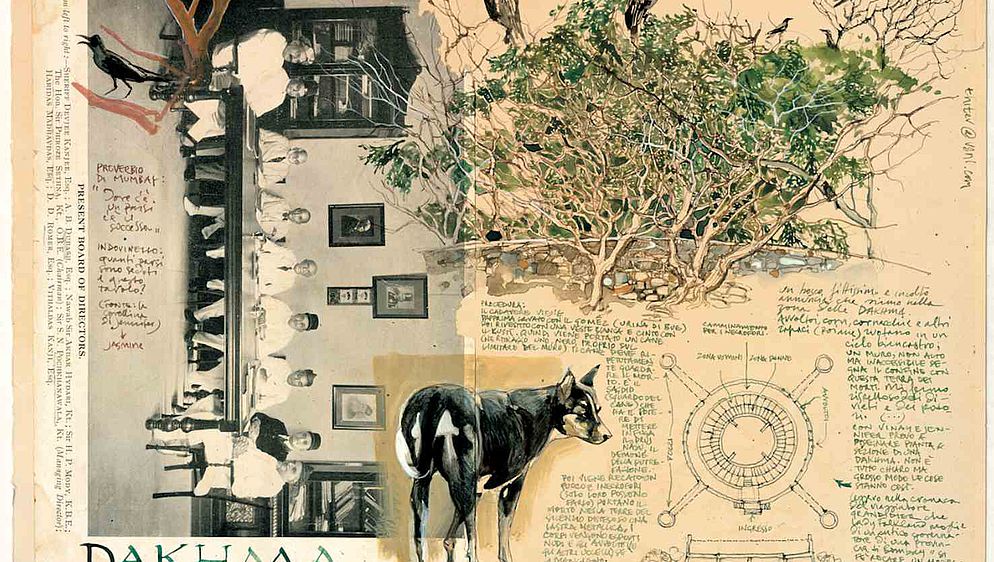

Ho incontrato (e ritratto) una vivente vestigia di tali cani mitologici sulla collina di Malabar Hill, l’enclave parsi di Mumbai (Bombay), dove mi ero recato a disegnare le Torri del silenzio. Ed eccolo il cane conduttore delle anime: una bestiola nera, di razza indefinibile, che stazionava, circondata dal rispetto universale, nei pressi delle dimore degli addetti al complesso rito funebre dei zoroastriani. La procedura prescrive che il cadavere, dapprima lavato con il gometz, l’urina di bue, poi rivestito con una veste bianca e cinto con il kusti, la cintura di lana grezza, venga finalmente esposto allo «sguardo del cane», il sagdid. Il cane deve ripetutamente guardare il morto al fine di mettere in fuga il demone della putrefazione. Solo in seguito a questa esposizione il cadavere può infine essere abbandonato agli uccelli, corvi e avvoltoi, nelle Torri del silenzio.

Questo ruolo positivo del cane nella religione zoroastriana è testimoniata con forza anche nei libri sacri dell’«Avesta», che ammoniscono: chi colpisce un cane in questo mondo, dopo la morte non sarà aiutato dai cani sacri ad attraversare quel ponte dove la sua anima sarà giudicata.

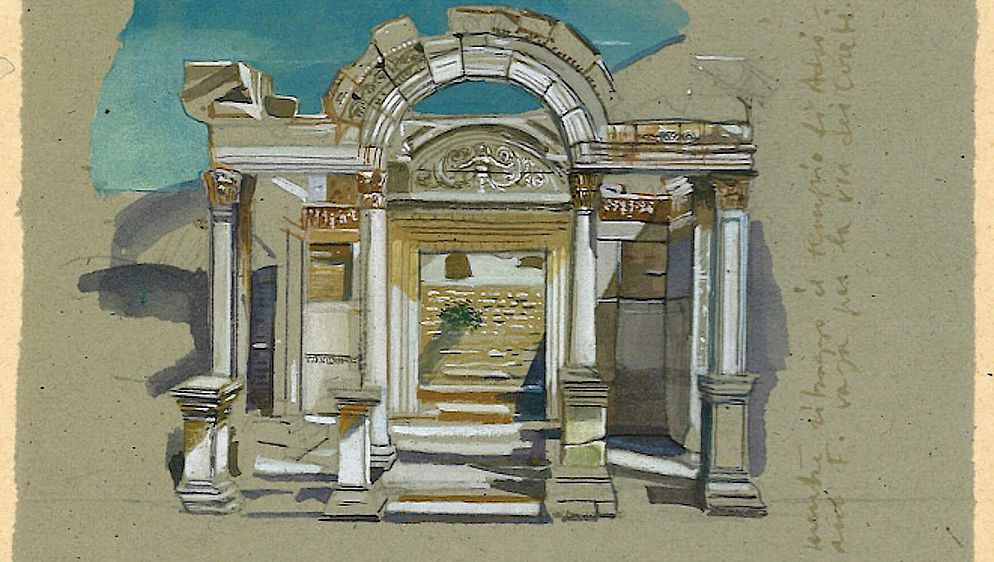

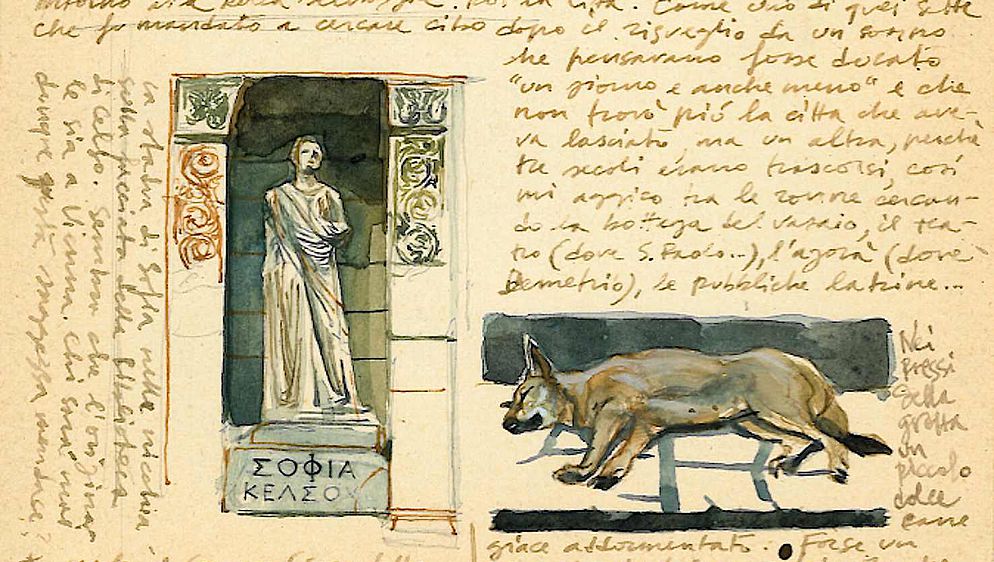

Se il cane di Malabar Hill era, per così dire, a libro paga dei becchini zoroastriani, la bastardina sciacallesca di Efeso si merita un posto tra i ranghi dei simpatici opportunisti. Qualche anno fa, nei pressi della Grotta dei Sette dormienti, ai piedi del Monte Pion, poco lontano da Efeso, incontrai una cagnetta che aveva trovato il modo di sbarcare il lunario stabilendo il suo rifugio tra i loculi dell’antico cimitero. La pietà musulmana non le faceva mancare il necessario, quasi fosse un avatara del cane Kitmir, che nella diciottesima sura del Corano veglia sul miracoloso sonno divino dei Sette dormienti, salvati così dalle persecuzioni. Mansueta e affettuosa, la cagnetta efesina si avvicinava ai visitatori del sito, pellegrini desiderosi di annodare i loro ex voto sulla grata davanti alla grotta o semplici turisti, e da molti riceveva cibarie e carezze.