Il mio viaggio in Bolivia è partito tra i magnifici paesaggi delle lagune e dei deserti colorati, sotto cieli carichi di nuvole e azzurro (v. «Azione» n° 12 del 20 marzo 2018»). Un paradiso. E poi l’inferno. È quasi uno shock ritrovarsi di nuovo in un ambiente urbano. Ma non sono in un posto qualunque. Sono a Potosí, una delle città più alte al mondo (4090 m.s.l.m.), un tempo «vena giugulare del vicereame (di Spagna, ndr), sorgente dell’argento d’America», come la definisce Eduardo Galeano nel suo Le vene aperte dell’America Latina.

La montagna che sovrasta la città (oggi Cerro Rico – «Collina ricca») era già nota agli Inca come Sumaj Orcko, il bel «cerro». Narra la leggenda che i minatori locali, appena si misero a lavorare ai suoi filoni d’argento, vennero spaventati da una voce che salì dalle profondità della terra intimando loro di non toccare le sue ricchezze, perché «destinate a quelli che giungono dall’aldilà». La montagna venne ribattezzata Potosí, che significa «tuona, scoppia, esplode».

Con un tempismo inquietante arrivarono gli Spagnoli, che «scoprirono» il posto nel 1545. Fu la materializzazione di un sogno: il «colle che sgorga argento» era lì e avrebbe sostenuto per diversi secoli le fortune della corona di Spagna e dell’Europa. Da piccolo villaggio, Potosí in un censimento del 1573 contava già 120mila abitanti, gli stessi della Londra di allora, ma molti di più di Parigi, Roma o Madrid. A cento anni dalla scoperta, ci dice sempre Galeano, «era una delle città più grandi e più ricche del mondo, con un numero di abitanti dieci volte superiore a quello di Boston in tempi in cui New York non aveva ancora questo nome».

Si narra che nel 1658, durante le feste del Corpus Domini, intere vie furono ricoperte d’argento e pare che all’epoca persino i cavalli venissero ferrati con il prezioso materiale. Fu Cervantes a far dire a Don Chisciotte: «Vale un Potosí», per indicare una persona o cosa di grandissimo valore, sostituendo il «Vale un Perù», usato dopo la conquista di Cuzco ad opera di Pizarro. Sì, perché a metà del XVII secolo, l’argento era il bene portante dell’economia spagnola: da solo rappresentava il 99% dei minerali esportati dai possedimenti americani.

In 150 anni arrivarono da oltre oceano a Siviglia qualcosa come 185mila chili d’oro e 16 milioni di chili d’argento (ovvero, nel caso di quest’ultimo, tre volte le riserve totali europee). Gli spagnoli ripulirono così bene le viscere del Cerro Rico, come venne chiamata la montagna di Potosí, che si dice abbiano usato la scopa per portar via finanche la polvere d’argento. All’inizio del XVIII secolo, però, cominciò il declino.

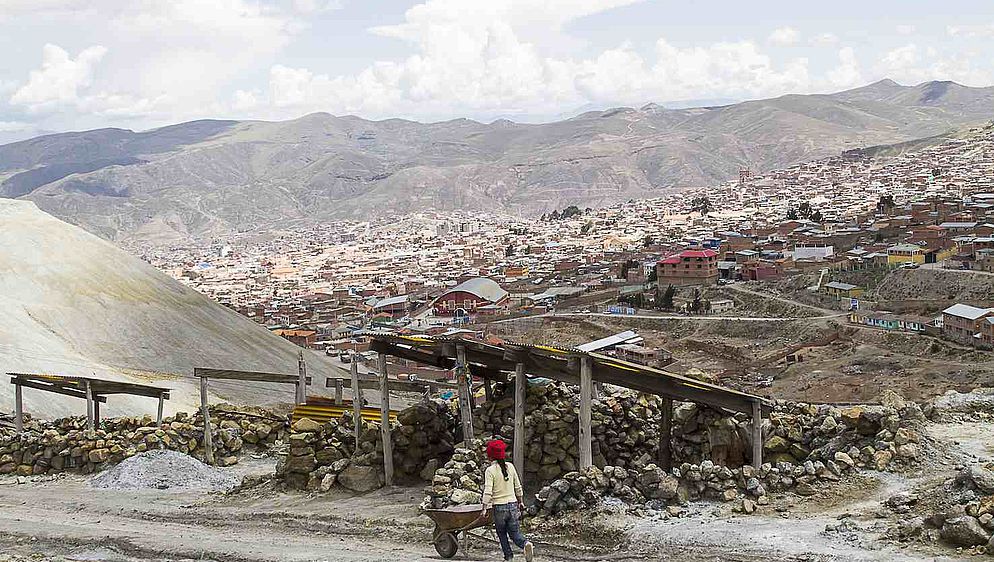

Oggi Potosí è una città di circa 167mila abitanti, l’ombra degli antichi fasti, dove però, a parte il turismo, è ancora l’industria estrattiva mineraria a dare lavoro.

Campano male e poco i mineros qui, esattamente come secoli fa. Oggi si spera di trovare stagno, zinco, rame, l’argento è solo un sogno. Ci sono tante agenzie turistiche che organizzano visite alle miniere, ma la cosa migliore è salire e chiedere alle cooperative dei lavoratori locali. Incontro così Miguel, minatore a riposo per motivi di salute, che si occupa di raccogliere soldi e beni di necessità per le famiglie di chi non c’è più, o per qualche compagno in difficoltà, accompagnando i visitatori nei cunicoli della montagna. Dice che ormai il Cerro Rico è un «queso suizo» («formaggio svizzero»), pericoloso, instabile.

Nel 2011, sulla sommità si è aperta una voragine, che è stata riempita con del cemento per prevenire crolli nelle gallerie sottostanti. È stato proibito anche l’uso della dinamite, giudicata troppo pericolosa per la stabilità dei corridoi esistenti. Per questo, nel 2014, Potosí è stata iscritta dall’UNESCO nella lista dei 46 luoghi patrimonio dell’umanità a rischio.

Miguel mi fa visitare gli alloggi dei minatori, mi racconta un po’ della loro vita, mi accompagna nelle gallerie, dove le guide turistiche non ti portano. È venerdì prima del Carnaval Minero: tutti si stanno preparando alla grande festa. Ci saranno tre giorni di riposo e le sfilate in costume. Poi ci sono tutti i riti del caso. Qui sono molto religiosi. È un credo misto, fatto di fede cristiana mescolata agli antichi culti indigeni della Pachamama (la Madre Terra in lingua quechua). Fede e superstizione si intrecciano nella vita di chi ogni giorno rischia di morire per pochi soldi. L’aspettativa di vita dei mineros è bassa: in media 40-45 anni. Quando non si muore per incidenti in galleria, ci pensano le malattie polmonari a troncare il fiato.

Secondo la tradizione, le ricchezze della montagna appartengono a «el Tio» («lo zio»), nome con cui viene ribattezzato il diavolo. Che nei corridoi bui e umidi del Cerro si incontra diverse volte: i minatori hanno costruito diverse statue che lo raffigurano: mostruoso, con le corna caprine, la bocca aperta in un ghigno famelico, il membro volgare che rappresenta tutta la sua insaziabile voracità. Per tenerlo buono ed evitare che chieda in pegno vite umane, i minatori gli portano regali: sigarette, alcol a 96 gradi, foglie di coca. Si fanno rituali con feti e sangue di lama. Quando non bastano, muore qualcuno. E una famiglia precipita nella disperazione: le donne non possono lavorare in miniera: porta male, farebbero ingelosire la Pachamama.

Le vedove si aggirano in superficie, setacciano i resti dei materiali di scarto portati su dagli uomini, nella speranza di trovare qualche briciola da rivendere. Gli orfani, appena possono, prendono il casco e il posto dei loro padri. E anche se ai bambini è vietato lavorare prima di avere 14 anni, si calcola che siano più di 13mila i niños mineros «impiegati» nei cunicoli del Cerro Rico.

Quando usciamo dalla miniera, Miguel mi mostra alcuni minerali trovati nelle viscere della montagna e mi domanda come possano essere così poveri, pur avendo a disposizione tante ricchezze. Si tratta di materiali che finiscono nei nostri cellulari, macchine fotografiche, computer, ma anche nelle auto, o utilizzati per l’industria bellica. Mentre parliamo ci gironzola intorno il piccolo Marcos. Avrà 5 anni, orfano. La madre, da quando ha perso il marito, vaga come un fantasma senza pace. Miguel si prende cura di loro come può, insieme ad altri uomini della cooperativa.

Caschetto da minatore in testa e stivali, alla domanda «Cosa vuoi fare da grande?», risponde prontissimo: «El minero!». E allora mi chiedo: oggi, quanto vale un Potosino?