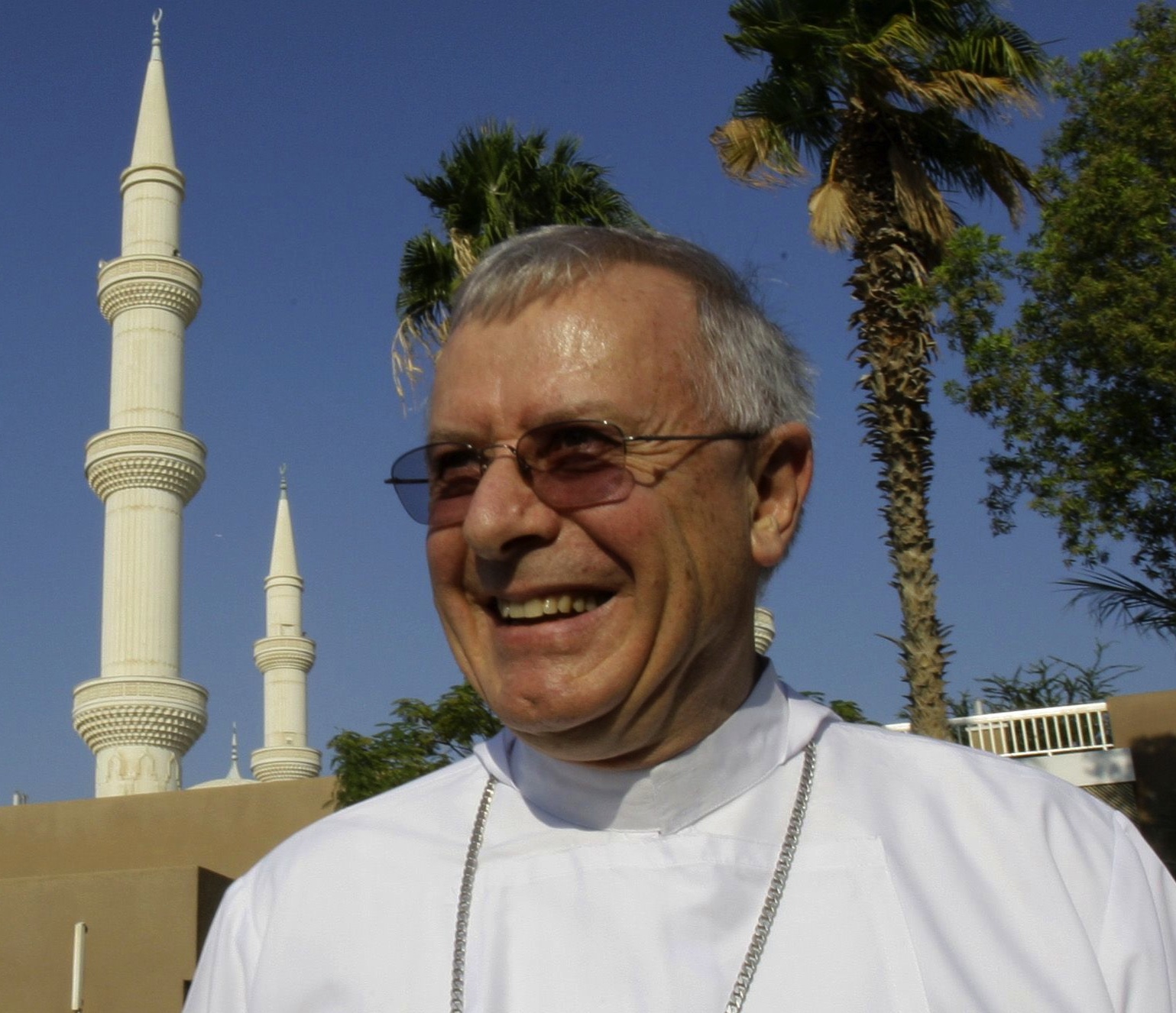

È la guida religiosa di una comunità di migranti in un contesto dove tutto parla di un’altra religione. Solo che rispetto all’Europa i ruoli sono ribaltati. Stavolta i migranti giunti in un Paese ricco in cerca di lavoro non sono musulmani ma cristiani; e i luoghi di culto da far spuntare in mezzo ai minareti sono le chiese. È un punto di vista del tutto particolare sulle migrazioni e sui rapporti tra le religioni quello di mons. Paul Hinder, frate cappuccino svizzero del cantone di Turgovia, da quindici anni vescovo nel Golfo Persico. Originario di Lanterswil – dove è nato 76 anni fa – in gergo ecclesiastico è il Vicario apostolico dell’Arabia Meridionale, cioè il vescovo dei cattolici che vivono negli Emirati Arabi Uniti, nell’Oman e nello Yemen. Una mosca bianca in mezzo agli sceicchi? In realtà le cose stanno un po’ diversamente, come lui stesso racconta nel libro Un vescovo in Arabia. La mia esperienza con l’islam scritto con Simon Biallowons e giunto in libreria anche in Italia negli scorsi mesi per l’editrice Emi.

«In Europa c’è molta ignoranza sulla nostra zona, soprattutto quando parliamo di cristiani – racconta mons. Hinder – . Molti pensano che proprio non ce ne siano, ma non è così. Certo, non sono cristiani autoctoni; ma tra Dubai, Abu Dhabi e le altre grandi città del Golfo vi sono centinaia di migliaia di cristiani originari delle Filippine, dell’India, di tanti Paesi africani che lavorano in questi Paesi. Si tratta di migranti, è chiaro, ma sono membri della Chiesa a pieno titolo. E sono una presenza numerosa: negli Emirati Arabi Uniti gli immigrati sono oltre l’80 per cento della popolazione; non tutti cristiani, ovviamente, ci sono anche tanti musulmani provenienti dal Pakistan o dal Bangladesh. Ma i cattolici sono comunque almeno un milione».

Quali difficoltà incontrano nel vivere la loro fede in società rigidamente musulmane?

Personalmente non ho mai sperimentato difficoltà maggiori per il fatto di trovarmi a vivere in questo contesto. Anche se è vero: rimane un mondo strano, dove rimango essenzialmente uno straniero. L’integrazione non è infatti né compresa né voluta da parte dei governi; siamo visti come una società a parte.

Ma la libertà religiosa è garantita dalle autorità?

Dobbiamo distinguere tra la libertà religiosa e la libertà di culto. La libertà religiosa – cioè la possibilità per una persona di cambiare la propria religione – nel Golfo Persico semplicemente non esiste. Diverso però è il discorso sulla libertà di culto, cioè la possibilità di celebrare liberamente i riti della propria fede. Negli Emirati Arabi Uniti, ad esempio, ci sono restrizioni per l’espressione pubblica della fede, ma le autorità ci hanno comunque dato i terreni per costruire le chiese e le strutture necessarie per un’attività parrocchiale più o meno normale.

Sono sufficienti queste chiese?

Il problema sono i numeri: per esempio a Dubai i fedeli cattolici sono tra 200 e 300 mila e il servizio pastorale avviene in una chiesa. Tra il venerdì e la domenica dobbiamo celebrare una ventina di Messe per poter accogliere tutti. Abbiamo otto parrocchie negli Emirati Arabi Uniti; ne stiamo aprendo una nona e speriamo che ce ne possano essere altre in futuro. Anche in Oman abbiamo una situazione simile; lì però i cattolici sono meno. Ma il vero problema è la situazione disastrosa dello Yemen...

Sta parlando della guerra che dal 2015 ha mietuto migliaia di vittime e ha ormai ridotto l’80 per cento del Paese alla fame...

È una tragedia terribile per tutti e ovviamente anche per i pochi cristiani rimasti. Dopo la strage avvenuta ad Aden nel 2016 – con l’uccisione di quattro Missionarie della Carità, le suore di Madre Teresa, e altre undici persone che lavoravano con loro – restano solo otto religiose che portano avanti una testimonianza straordinaria nella capitale Sana’a. Da più di due anni e mezzo nel Paese non c’è più nemmeno un prete: le difficoltà sono terribili.

Recentemente a Ginevra i negoziati per trovare una soluzione a questo conflitto sono naufragati ancora prima di cominciare. Perché non si riesce a trovare una mediazione?

Anche le parti coinvolte non sanno più con esattezza quale sia la situazione. Il problema non è tanto lo scontro tra le fazioni yemenite, ma gli interventi esterni che fomentano questo conflitto. Come e quando finirà questa guerra? Sinceramente non lo so. Ma il negoziato è l’unica via per uscire da questo conflitto sanguinoso.

Lei ha denunciato più volte le responsabilità delle compagnie occidentali che continuano a vendere armi e munizioni alle parti in conflitto nello Yemen.

L’ho detto e lo ripeto: vorrei che le compagnie che producono armi tenessero una riunione del loro consiglio di amministrazione nello Yemen. Capirebbero le conseguenze dei loro affari.

Lei si definisce un vescovo migrante di una Chiesa di migranti. Perché?

È la verità. Tutti i fedeli della nostra Chiesa sono migranti. Appartengono a gruppi sociali diversi: molti lavorano nei servizi più umili nelle case, ma c’è anche un ceto medio. Però sono comunque migranti: tutti devono rinnovare periodicamente il loro permesso di soggiorno. Questa Chiesa di migranti, però, è una Chiesa viva. Io stesso arrivando qui quindici anni fa mi sono stupito della vitalità che ho incontrato. E i vescovi dei Paesi d’origine di tanti migranti si stupiscono nel vedere che i fedeli sono molto più devoti qui rispetto a quando sono a casa loro. Penso abbia a che fare con la propria identità in rapporto alla società islamica.

In Europa oggi si parla tanto di migranti. Come vede questo dibattito?

Non voglio fare la predica a chi sta in Europa, ma sono un po’ sorpreso dai toni. I problemi ci sono, non lo nego, ma vanno collocati nella giusta proporzione. E la domanda diventa: come vivere da cristiani in mezzo a queste migrazioni? Per me si tratta di riscoprire che la storia della salvezza è una storia di migranti: da Abramo ai patriarchi, dall’Esodo all’esilio a Babilonia.... Ma anche la prima Chiesa di Gesù si diffuse nel Mediterraneo con le migrazioni. Forse se imparassimo a rileggere così la nostra storia ci concentreremmo meno sulla stabilità sociale e più su come si vive la gioia del Vangelo.

Che cosa le hanno insegnato questi anni nel Golfo Persico?

Ho imparato ad approfondire la mia fede, vedendo quella semplice di tanti cristiani che vivono qui. E poi certamente sono rimasto colpito anche dalla vita religiosa dei musulmani. Parlo di quelli che sono credenti: penso alla loro cultura della preghiera, al fatto che non hanno paura di dare testimonianza della propria fede in pubblico, al modo gentile in cui tanti si relazionano con noi malgrado tutte le differenze.

C’è spazio per il dialogo interreligioso?

Preferisco parlare di dialogo tra le fedi. Può suonare un po’ come un tecnicismo, ma mi interessa che dietro all’incontro ci sia davvero una fede, una tradizione, una pratica di vita. È lì, nel dialogo di ogni giorno sulle cose semplici, che ci si può incontrare. Provando anche a capire ciò che crede l’altro. C’è poca conoscenza e tanti pregiudizi: penso che occorra soprattutto ritrovare il rispetto reciproco.

Come è vista nel Golfo Perisco la figura di papa Francesco?

Molto bene. Lo hanno invitato a visitare gli Emirati Arabi Uniti, anche se per la realizzazione di questo sogno ci sono parecchi problemi diplomatici, psicologici e anche questioni legate alla sicurezza di un evento del genere. Molti di questi sceicchi hanno già incontrato il Papa a Roma e ho l’impressione che ce ne siano tanti altri che vorrebbero farlo....

Che cosa la colpisce quando torna nella sua Svizzera?

Come ho scritto anche nel libro, c’è una cosa che mi colpisce: in Europa ho spesso l’impressione che i cristiani vivano in uno stato di depressione permanente. Nel Golfo lavorano tutto il giorno, a volte letteralmente in ginocchio, ma trovano lo stesso il tempo per andare a Messa: non lo avvertono come un peso, ma come un tempo di libertà che genera gioia ed entusiasmo. Tra i cristiani migranti del Golfo il futuro si vede; c’è una speranza che in Europa invece fatico a trovare.