La questione del trasporto pubblico con auto private ‒ in altre parole i taxi ‒ da sempre presenta caratteri di complessità, in quanto talvolta percepita come «elitaria» rispetto a quella più consueta del trasporto su rotaia o bus di linea. Ad aggiungere ulteriore forza al dibattito globale ha contribuito l’entrata in scena di un nuovo concorrente, cioè di Uber. Società con sede a San Francisco e fornitrice di servizi di trasporto automobilistici privati tramite app, Uber mette in contatto diretto passeggeri e autisti. Sharing economy, cioè «economia della condivisione», allo stato puro dunque. Ecco, quindi, che dalla nuova forma di trasporto pubblico sono scaturite due parti in conflitto, dove la prima, ostile alla liberalizazione, ha inteso difendere il business dei taxi; dall’altra parte si sono schierati i sostenitori del libero mercato, a favore di un sistema con minori «barriere all’entrata», capace di garantire un servizio a prezzi inferiori. Lungi dal prendere posizione per l’uno o per l’altro schieramento (e premesso che la Svizzera non si è rivelata uno dei Paesi più «accoglienti» per Uber) vorremmo piuttosto analizzare qui le cause dell’entrata in scena di questo nuovo attore in un settore tipicamente «monopolistico», cioè in mano pubblica (almeno per quanto attiene alla concessione della licenza d’esercizio).

Una delle cause di tale «cuneo esterno» è, forse, rintracciabile proprio nella posizione di dominio ‒ non percepita, quindi, come «conquistata sul campo», ma attribuita per decisione pubblica ‒ nella prestazione di un’attività particolare dotata delle sopra citate «barriere all’entrata»: per intenderci, il numero delle licenze è limitato a mo’ di contigente e ad esse è attribuito un prezzo di vendita rilevante. Che il tutto assomigli ad un «monopolio» (sebbene non «naturale», cioè congenito al settore stesso, quale quello ferroviario) con la possibilità di imporre prezzi talvolta giudicati «per pochi» ‒ ma che, nel contempo, trovano una giustificazione negli argomenti menzionati ‒ è evidente. Del resto, basti consultare un qualsiasi libro di microeconomia per apprendere il comportamento tipico di un monopolista, che è riassumibile in 1) riduzione dell’offerta del suo bene/servizio 2) così da mantenerne artificialmente elevato il prezzo. Non a caso, il settore dei taxi, che prevede in generale il già detto acquisto di una specifica licenza con conseguente contingentamento di essa, è fra i più spesso menzionati.

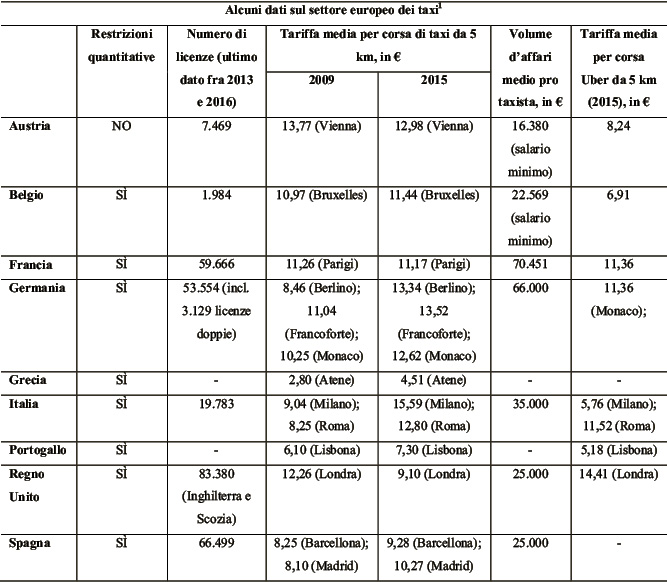

È evidente che tale licenza introduca un «cuneo» fra il prezzo versato dal cliente (ad esempio, «100») e quello percepito dal taxista (ad esempio, «100 ‒ licenza») cagionando una «perdita secca» per entrambi: tale meccanismo non è molto dissimile al cosiddetto «cuneo fiscale», con cui si suole descrivere la differenza tra quanto pagato da ciascun datore di lavoro per ogni salariato e quanto effettivamente percepito dal lavoratore stesso (al netto di versamenti per oneri sociali ed altro). Ragioni ed obiezioni sono, quindi, rintracciabili da ambo le parti: se da un lato è comprensibile che il settore dei taxi dimostri preoccupazione di fronte ad un competitor internazionale non sottoposto alle stesse regole di ingaggio, dall’altro Uber è conseguenza anche di quell’elitarismo prezziario (certamente indotto dall’elevato onere di acquisto della licenza, che in vicine città quali Milano varia dai 170’000 ai 200’000 Euro, ma può raggiungere cifre superiori in luoghi con un numero minore di taxi2) a cui tale settore è stato associato.

La soluzione, in ogni caso, non pare quella di «blindare» ulteriormente un settore strategico, ma piuttosto quella di renderlo più attrattivo per quanti vi operino già: non tanto, a questo punto, con una riduzione ex post del costo di licenza, quanto piuttosto tramite mirati sgravi in termini di spese di manutenzione, sostituzione o rifornimento del veicolo di lavoro. Tale misura favorirebbe prezzi più vantaggiosi nell’ottica di ottenere guadagni da un accresciuto volume affari piuttosto che dal prezzo imputato a ciascuna corsa. Quanto occorso al business dei taxi non è, comunque, dissimile da quanto verificatosi nel 2011 in Germania quando la giustizia locale permise la continuazione di un servizio privato di linea a lunga percorrenza (ora in fortissima espansione) in contrapposizione al «monopolista naturale» rappresentato dalla società ferroviaria, per cui fino ad allora la questione «tariffe di viaggio» non preoccupava particolarmente.

Naturalmente, è altresì evidente che mai la concorrenza debba andare a discapito della qualità ‒ solo per una mera logica di prezzo, quindi ‒, ma è altrettanto vero che lo Stato non può limitarsi a mantenere condizioni artificiali per certi settori, quanto piuttosto stimolarne la crescita oltre che un’attrattività diffusa. Quale sia il futuro di Uber è impossibile giudicare: l’apparizione di un simile competitor rimane, comunque, un’avvisaglia importante di una questione di fondo.

Note

1. Elaborazione propria di: ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2016-09-26-pax-transport-taxi-hirecar-w-driver-ridesharing-final-report.pdf e www.priceoftravel.com/6536/price-of-a-5-kilometer-uber-ride-around-the-world/ convertiti ai tassi di cambio USD-EUR del 11/08/2015 (https://www.poundsterlinglive.com/best-exchange-rates/us-dollar-to-euro-exchange-rate-on-2015-08-11)

2. www.milanolife.it/costo-licenza-taxi-a-milano