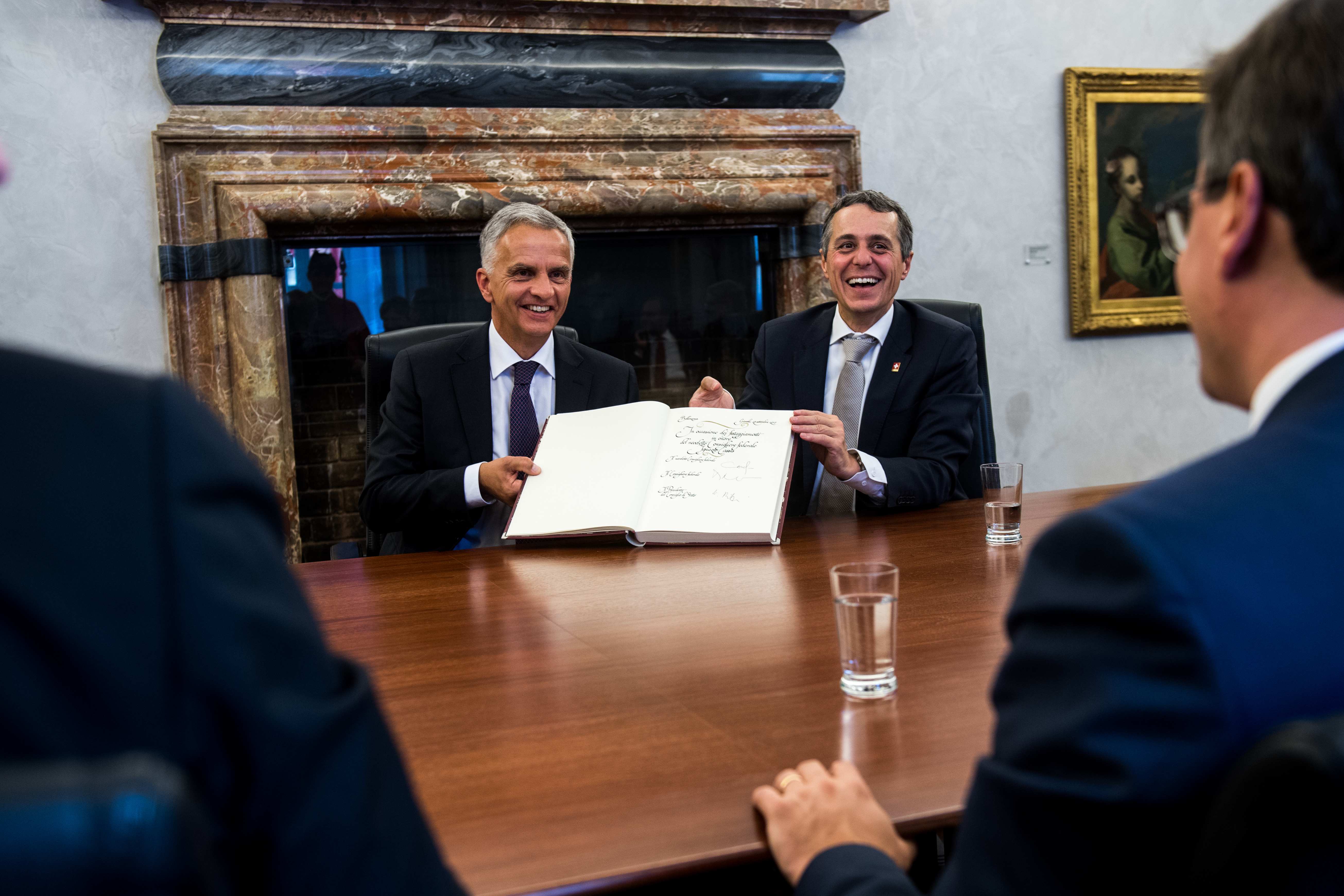

Il cambio alla guida di un dipartimento federale vien sempre accompagnato da molti interrogativi, ma anche da tante attese sul possibile sorgere di priorità diverse nei temi da affrontare, sul nascere di impulsi differenti e, soprattutto, sull’apparire di nuove dinamiche. È il caso anche per l’ormai imminente arrivo di Ignazio Cassis alla guida di Dipartimento federale degli affari esteri. Molte sono le speranze che i partiti politici ripongono nel suo futuro operato. Alcuni vorrebbero una Svizzera più ripiegata su se stessa, in difesa della sovranità e della neutralità. Altri auspicherebbero una Svizzera più presente sul piano internazionale, più dinamica e più partecipe alla ricerca di soluzioni ai grandi problemi internazionali. Il futuro soltanto potrà dire quali attese verranno maggiormente esaudite, quale direzione assumerà l’azione di Ignazio Cassis e quali novità riuscirà a portare rispetto agli ultimi anni dominati dalla presenza di Didier Burkhalter. Per avere le prime indicazioni, occorrerà attendere almeno il traguardo dei primi cento giorni. Per ora, conviene soffermarci sui principali dossier che attendono il nuovo consigliere federale e che richiedono una particolare attenzione.

Il maggior ostacolo da superare risiede in Europa, nei nostri rapporti con l’Unione europea. Si tratta del cosiddetto accordo istituzionale, chiamato a definire i meccanismi di ripresa del diritto europeo da parte della Svizzera ed a stabilire le procedure necessarie per risolvere eventuali conflitti d’interpretazione e di applicazione. L’accordo è fortemente auspicato dall’UE, che vuole un meccanismo unico, applicabile agli oltre 120 accordi bilaterali conclusi con la Svizzera. Il Consiglio federale è reticente. Quattro anni or sono, varò un mandato negoziale in merito e da allora ci sono stati una ventina di incontri negoziali bilaterali che, però, non sono sfociati in una soluzione condivisa. Berna non accetta di sottoporre eventuali conflitti alla Corte di giustizia dell’Unione europea, come chiede Bruxelles, e sa perfettamente che un’eventuale cessione di sovranità nazionale non verrebbe approvata dalla maggioranza della popolazione.

Lo stallo nel negoziato di questo accordo si ripercuote su tutti gli altri accordi bilaterali. Su quelli già conclusi, ma ancora bloccati, come l’accordo sull’elettricità, su quelli che Bruxelles ha accettato di sbloccare, come l’intesa sulla soppressione degli ostacoli tecnici al commercio, e su quelli nuovi che la Svizzera intenderebbe negoziare per facilitare il suo accesso al mercato unico europeo. Che cosa può fare Cassis per sbloccare la situazione? Quale soluzione può proporre al Consiglio federale, chiamato a decidere? Cassis può tentare di bloccare la trattativa, esponendosi alla reazione non certamente positiva dell’UE. Può avviare una nuova trattativa, su nuove basi, convincendo Bruxelles della necessità di procedere in questo modo. Prima della sua elezione, Cassis aveva ventilato la possibilità di premere il tasto «reset», senza però spiegare concretamente che cosa intendesse dire. Infine, può continuare a trovare una soluzione, fondandosi sul mandato negoziale approvato dal Consiglio federale quattro anni or sono. Qualsiasi strada sceglierà, il nuovo capo della diplomazia elvetica sarebbe ben ispirato se vorrà anche spiegare alla popolazione quello che intende fare e per quali ragioni. In particolare, prendendo posizione sull’importanza per la Svizzera della posta in gioco nascosta dietro agli accordi bilaterali con l’UE, nonché sulla necessità di non mettere in pericolo questo prezioso capitale con posizioni troppo intransigenti. E se deciderà di fare alcune concessioni all’UE, dovrà spiegarne le ragioni e non lasciare il campo libero alle sirene del sovranismo.

Oggi l’Unione europea ha ritrovato un certo dinamismo economico e politico. La ripresa, anche se ancor modesta, è emersa in più paesi, l’euro si è rafforzato, smentendo tutte quelle voci che ne annunciavano la fine, e l’elezione di Emmanuel Macron alla presidenza francese ha dato un nuovo impulso alla dinamica interna dell’UE. Certo, per quanto riguarda Macron, finora si è di fronte soltanto a nuove proposte e non a nuovi fatti concreti, ma talvolta l’iniziativa di un importante Stato membro come è la Francia può bastare ad iniziare una nuova pagina nella storia dell’Unione. Questo nuovo dinamismo dà più forza all’UE. Le consente di affrontare con più tranquillità il delicato negoziato sull’uscita della Gran Bretagna e non la spinge a fare concessioni alla Svizzera.

Il 6 aprile scorso, durante la sua visita a Bruxelles, la presidente della Confederazione Doris Leuthard aveva ottenuto dal presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker la ripresa dei negoziati su tutti i dossier. Da allora pochi sono stati i progressi registrati ed il prossimo 23 novembre, Jean-Claude Juncker è atteso a Berna. La visita non è stata ancora confermata, ma se lo sarà, bisognerà pure mettere sul tavolo qualcosa di concreto. Cassis sarà in carica soltanto da tre settimane e, quindi, risulta difficile immaginare quali potrebbero essere i passi concreti che verranno compiuti in questo breve periodo di tempo.

Il secondo dossier che merita molta attenzione è il negoziato sulla Brexit. Più volte è stato detto che sarebbe stato conveniente per la Svizzera attendere la fine di questo negoziato, prima di rilanciare la trattativa con Bruxelles. È una posizione difendibile, a condizione che non si perda mai di vista alcuni dati concreti importanti, riguardanti sia la Gran Bretagna che la Svizzera. Prima del referendum sulla Brexit, la Gran Bretagna vantava la crescita economica più importante tra i paesi del G-7; oggi è all’ultimo posto. L’inflazione era allo 0,5%; oggi è salita al 3% e, dal giorno successivo al referendum, la sterlina ha subito pesanti perdite. L’economia elvetica è situata al centro del continente europeo ed ha rapporti intensi con l’Europa. Il volume degli scambi commerciali con l’Unione europea è cinque volte superiore a quello con gli Stati Uniti. Il franco rimane una moneta ricercata e, contrariamente alla Gran Bretagna, la Svizzera può accedere al mercato unico europeo. Sono cifre e situazioni che rivelano altrettante differenze, che vanno tenute in considerazione, quando si mira ad applicare analoghe ricette ai due paesi.

Sempre in Europa, un altro importante dossier sono i nostri rapporti con l’Italia. Da un consigliere federale di lingua italiana si attende un certo savoir-faire nella gestione di questi rapporti di vicinato. Alcuni dossier, come per esempio la fiscalità, i frontalieri, i valichi chiusi e da pochi riaperti, hanno creato una certa tensione tra i due paesi, che le due capitali hanno interesse ad eliminare.

Estendendo lo sguardo al resto del mondo, il nuovo capo del Dipartimento degli esteri dovrà mostrarsi determinato nella gestione di dossier come la candidatura elvetica nel Consiglio di sicurezza dell’ONU, l’aiuto allo sviluppo ed il ruolo della Svizzera come Stato mediatore nei conflitti internazionali. Sono dossier importanti che possono valorizzare la posizione elvetica sul piano internazionale.

Infine, resta inteso, che per agire Ignazio Cassis deve avere l’appoggio della maggioranza dei suoi colleghi. Le decisioni importanti vengono prese dal Consiglio federale. Spetta a lui, comunque dimostrarsi abile nell’affrontare i problemi, nel preparare ed orientare le decisioni, nonché nel convincere gli altri membri del governo.