È sensazione comune a molti rendersi un «bel» giorno conto di quanto rapidamente il tempo sia trascorso (e continui a farlo). Se si osserva tale variabile da un punto di vista economico, essa da sempre riveste un ruolo di primaria importanza − basti pensare al concetto di «ore-lavoro», che scandisce le vite professionali dei più. L’attribuzione di simile importanza all’attività lavorativa all’interno delle giornate di ciascuno è, da sempre ed unanimemente, giustificata con il mantenimento del benessere economico-sociale-individuale. Se si analizzano i dati statistici americani (2015) sulla composizione della giornata di un lavoratore (fra i 25 e 54 anni con figli), a lavoro ed attività inerenti sono quotidianamente deputate 8,8 ore (circa 37%), al riposo 7,8 ore (circa 33%), a tempo libero e sport 2,6 ore (circa 11%) e ad altre attività 1,5 ore (circa 6%). Da aggiungersi rimangono la cura degli altri (1,2 ore per circa 5%), nutrizione (1,0 ore per circa 4%) ed attività domestiche (1,1 ore per circa 5%)1. In sintesi, il 70% della giornata è (tuttora) assorbito da lavoro oltre che dal bisogno fisiologico di riposo, mentre solo il rimanente 30% è a disposizione individuale o altrui − ben poca cosa, evidentemente. Analogamente, si potrebbe dire per le energie individuali riservate all’extra-lavoro.

Ma se nei Paesi OCSE il PIL pro ora lavorata corrispondeva nel 2015 a 44,67 dollari statunitensi2, come si potrebbero compensare i ricavi macroeconomici «persi» a vantaggio delle ore giornaliere extra-lavorative? In altri termini, sembrerebbe esservi un trade off fra tenore economico (meramente ascritto al lavoro) ed il resto, cioè l’alternativa sarebbe fra lavorare tanto o ridurre il proprio standard di vita. Se è vero che la crescita economica esponenziale negli ultimi due secoli di storia sia imputabile a produzione più efficiente, pare discutibile il peso ponderale ancora oggi attribuito alla quota lavorativa della giornata. Le considerazioni su quanto sottragga in certi casi la «pervasività» lavorativa devono essere proiettate anche sull’innalzamento (già avvenuto o in discussione) dell’età di pensionamento in molte economie post-industriali, che non tengono conto del fatto che un’economia efficiente e consonamente funzionante rispetto ai propri tempi dovrebbe lavorare meno (e non di più) a (perlomeno) parità (se non maggiore) di performance economica. Guardando alla Germania (riconosciuta «locomotiva» d’Europa), i tempi lavorativi settimanali hanno da sempre − tranne che in epoca di guerra − registrato una flessione: se nel 1825 erano ancora pari a 82 ore, nel 1913 erano già 57 ore, nel 1941 50 ore, mentre nel 1956 si passò alla settimana di 5 giorni lavorativi e nel 1995 nell’industriale «pesante» a 35 ore3. Nel frattempo, in alcuni settori il trend si è invertito e l’economia tedesca registrava nel 2016 una media di 41,3 ore (rispetto alle 43,0 della Svizzera)4. I «profeti dell’insostenibilità» di un simile approccio si focalizzano su un solo lato della «contabilità a partita doppia» che ne deriva, cioè sui soli introiti eventualmente persi (in termini di PIL). In altre parole, essi ragionano come se non vi potessero essere (più) incrementi (significativi) di produttività negli anni futuri, che compensino tali «perdite».

Sarebbe una migliore work-life balance, cioè conciliabilità di lavoro e vita individuale, a trarne beneficio e, a sua volta, a ripercuotersi sull’efficacia lavorativa stessa. È dimostrato che un lavoratore appagato dell’espletabilità della propria occupazione senza eccessiva invasività nella vita quotidiana sia più performante, quindi all’origine di migliori ricavi. Se a ciò si aggiungono le tante inefficienze quotidiane − dal meeting inutile a fronte di possibili teleconferenze alla sovrabbondanza di posta elettronica da un ufficio all’altro fino all’utilizzo (spesso aggiuntivo al e non sostitutivo del lavoro tradizionale) del mezzo elettronico − non è utopistico affermare che la quota lavorativa giornaliera potrebbe essere spesso condensata in 4 o 5 ore senza alcuna perdita di benessere economico. È storia che Henry Ford ridusse il tasso di turnover nella sua azienda dal 370% (1913) al 16% (1915), aumentando il salario (da 2,30 a 5 dollari statunitensi) e riducendo le ore lavorative (da 9 a 8). Più recentemente, è stato il CEO di Alibaba, colosso cinese dell’e-commerce, a dichiarare all’emittente televisiva CNBC che in una trentina d’anni si potrà lavorare 4 ore «al dì» per al massimo 4 giorni. Sarebbe la produttività a provvedere a che lo standard di vita sia mantenuto nonostante il minore lavoro. Se ciò appartiene ad un (ancora lontano) futuro, è bene sin d’ora menzionare che le condizioni a tal fine sarebbero mansioni chiare, obiettivi verificabili (e verificati), abbattimento di tempi morti o pause «forzate» e l’immancabile cambio di mentalità, cioè che sia il risultato a contare (e non il suo corollario). Se l’abbassamento della giornata lavorativa − così da avere comunque impiego, laddove necessario − non fosse fonte di strumentalizzazioni politico-consensuali, sarebbe tutt’altro che un sogno.

Note

1. https://www.bls.gov/tus/charts/chart1.txt

2. https://data.oecd.org/lprdty/gdp-per-hour-worked.htm

3. http://www.dreigliederun g.de/essays/1994-12-001

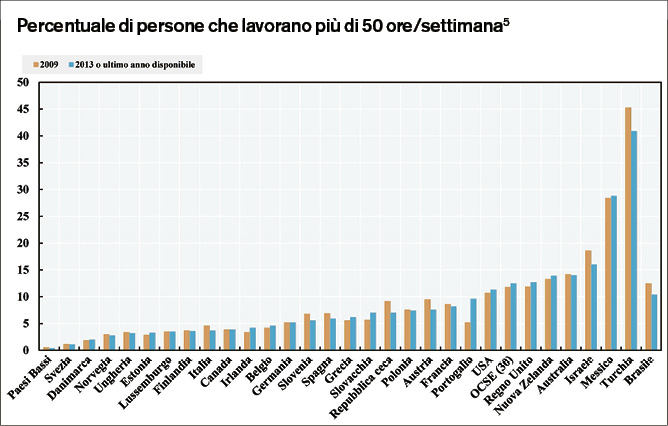

4. http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00071&plugin=1 5. (elaborazione propria sulla base di: 10.1787/how_life-2015-en)