Una finestra sul Ticino. Un punto di osservazione da cui si vede e descrive il Cantone con tutti i suoi numeri. Con le cifre che offrono le principali informazioni sullo stato e sull’evoluzione della popolazione, dell’economia, della società, dello spazio e dell’ambiente. E, inoltre, una rassegna con i dati più importanti e utili a descrivere i Comuni. Stiamo parlando dell’Annuario statistico ticinese, pubblicato recentemente dall’Ufficio di statistica del Cantone.

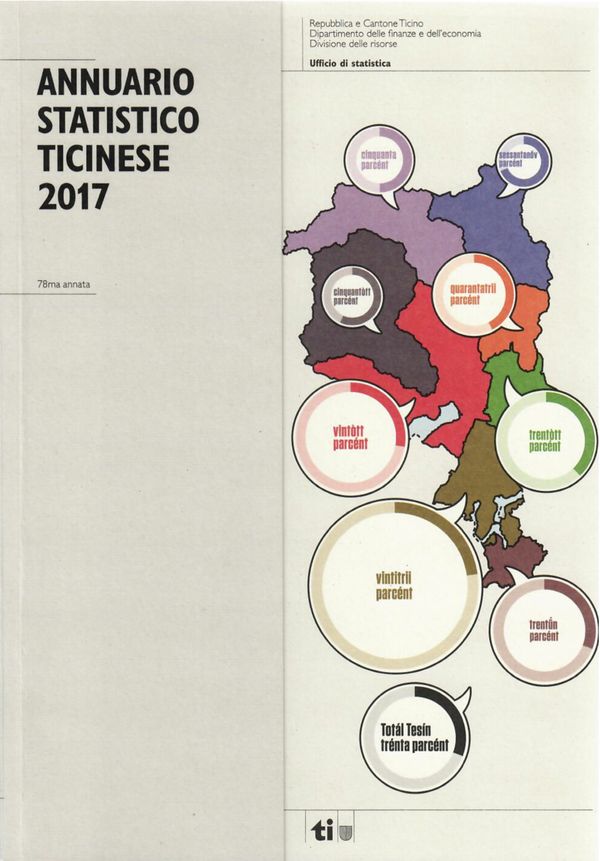

Quanti parlano ancora dialetto in Ticino? Ul trenta parcent, in val da Blégn ul sessantanöv parcent, a Lügan duma ul vintitrii. In quanti usano regolarmente Internet? Circa il 75% nella Svizzera italiana, mentre nelle altre due aree linguistiche si raggiunge l’85%. In compenso, il 32% degli uomini e il 18% delle donne nel 2016 non ha letto nessun libro. Forse non si legge molto, ma si fa largo uso di veicoli motorizzati. Le auto in circolazione sono 222’243, ovvero 634 ogni mille abitanti. I dati sul commercio estero rivelano che il nostro partner più importante rimane l’Italia, dove si esporta il 19,1% delle merci e da cui si importa per il 52,8%.

Insomma potremmo riempire questo giornale con le informazioni che si possono pescare nell’Annuario. Le rilevazioni della statistica pubblica svizzera sono determinanti per conoscere il Paese, per evitare pregiudizi e per non incorrere in notizie sbagliate o false: post-verità e fake news sono particolarmente d’attualità, anche se le menzogne, le frottole e le falsità esistono da sempre!

La legge sulla statistica cantonale afferma che «le informazioni statistiche sono un bene a destinazione pubblica» e prevede che l’Ufficio abbia «completa indipendenza scientifica»: è così?

«L’accento messo su principî come la pertinenza e l’imparzialità è fondamentale, – ci spiega il direttore dell’Ustat Pau Origoni – ed è strettamente legato agli scopi principali che hanno le informazioni statistiche. Esse servono a rispondere ai bisogni di interesse generale di una vasta cerchia di utenti; preparare, realizzare e valutare i compiti del Cantone; contribuire alla conoscenza e all’analisi dei fenomeni e delle loro evoluzioni e realizzare progetti di ricerca di interesse generale. Potremmo sintetizzare dicendo che in un sistema democratico, il ruolo della statistica è quello di fornire dati e informazioni il più possibile oggettivi, intorno ai quali il dibattito pubblico si sviluppi. Da qui l’indipendenza professionale inserita nella legge quale principio di fondo, proprio per mettere la statistica al riparo da qualsiasi pressione di stampo politico nella produzione e la lettura dei dati e dei risultati statistici».

Un’opera cartacea di quasi 650 pagine potrebbe sembrare obsoleta, anche perché l’Ufficio di statistica produce una montagna di materiali, che sono aggiornati continuamente sulla pagina web o sul periodico DATI, oppure diffusi tramite la newsletter dell’Ufficio.

«Per quanto riguarda la carta stampata, – precisa il direttore – è chiaro che questa assumerà un peso sempre meno rilevante. Detto ciò, a mio parere la carta ha ancora parecchio da dire, visto che rimane uno dei supporti più affidabili a medio lungo termine (leggiamo testi di svariati secoli fa mentre non siamo più in grado di leggere supporti informatici diffusi solo dieci anni fa). Un abbandono del supporto cartaceo non è dunque all’ordine del giorno per i prossimi anni, anche perché la statistica pubblica ha il dovere di garantire la perennità dell’informazione statistica per le future generazioni».

Si stampano circa 800 esemplari dell’Annuario. Forse troppo pochi, in fondo potrebbe essere, per esempio, un ottimo strumento nelle mani dei docenti delle scuole. Una specie di sussidiario per aiutare maestri e alunni a conoscere il Paese.

«Noi ci rivolgiamo alla collettività nel suo insieme – ci dice Origoni – e alcuni pubblici ci seguono con maggiore assiduità: penso al mondo della politica, ai giornalisti, ai ricercatori, ecc. La politica è uno dei principali interlocutori della statistica e ogni suggerimento o bisogno formulato è, nella misura del possibile, tenuto in considerazione per migliorare la portata informativa della statistica. Secondariamente, la programmazione statistica è inserita nel Programma quadriennale, che viene presentato e discusso con la Commissione scientifica, rappresentativa dei diversi portatori di interesse come l’amministrazione cantonale, i comuni, il mondo della statistica e della ricerca, le associazioni economiche, i sindacati e i media».

Merita di accennare che il politico ticinese ricordato come il padre della nostra scuola pubblica (una volta il suo ritratto campeggiava in ogni aula), Stefano Franscini, è anche il promotore della statistica svizzera. Nel 1827 aveva dato alle stampe la sua «Statistica della Svizzera» e nella sua veste di Consigliere federale si prodigò per la creazione dell’Ufficio federale di statistica, che venne realizzato nel 1860, poco dopo la morte, improvvisa, di Franscini.

Carlo Malaguerra, ticinese che ha diretto per anni l’Ufficio federale di statistica, sostiene che «la statistica pubblica è l’unico strumento che permette la conoscenza dello Stato e dell’evoluzione della società nei suoi molteplici settori. Ignorando questa importantissima missione dello Stato, si cadrebbe nell’arbitrario, nella gestione “a vista” dei problemi, nella confusione totale. La statistica pubblica è uno dei pilastri essenziali di una democrazia».

Ultimamente le statistiche, assieme ai relativi uffici o a istituti economici di ricerca, non mancano di essere criticate. Nel 2015, per esempio, l’UDC nazionale ha chiesto al Consiglio federale di dimezzare le spese dell’Ufficio federale di statistica, perché «le numerose rilevazioni statistiche non sono utili né all’economia né alla popolazione».

È un fenomeno generale, ben descritto recentemente dal sociologo inglese William Davies. «In un mondo segnato dall’incertezza – scrive Davies – i valori statistici dividono sempre di più l’opinione pubblica. Legare la politica ai dati statistici è considerata un’operazione elitaria, antidemocratica, che non tiene conto del coinvolgimento emotivo delle persone verso la comunità e il paese».

La statistica è uno strumento della democrazia, che affonda le radici nell’illuminismo, ma bisogna considerare che i numeri possono anche ingannare. I dati del PIL, tanto per fare un esempio, non possono essere un criterio universale per valutare lo sviluppo economico. Lo diceva già il poeta Trilussa, che metteva in guardia su statistica e percentuali: se in gioco ci sono due persone e un pollo, non è detto che il pollastro venga diviso a metà, potrebbe essere che «c’è un antro che ne magna due».

«Sicuramente – afferma William Davies – bisogna trovare dei sistemi per raccogliere i dati in un modo che rispecchi meglio l’esperienza vissuta. Ma sul lungo periodo la battaglia che va combattuta non è tra la politica dei fatti guidati dalle élite e la politica delle emozioni guidata dal populismo. È tra chi ancora crede nella conoscenza e nel dibattito pubblico e tra chi trae profitto dalla loro disintegrazione».