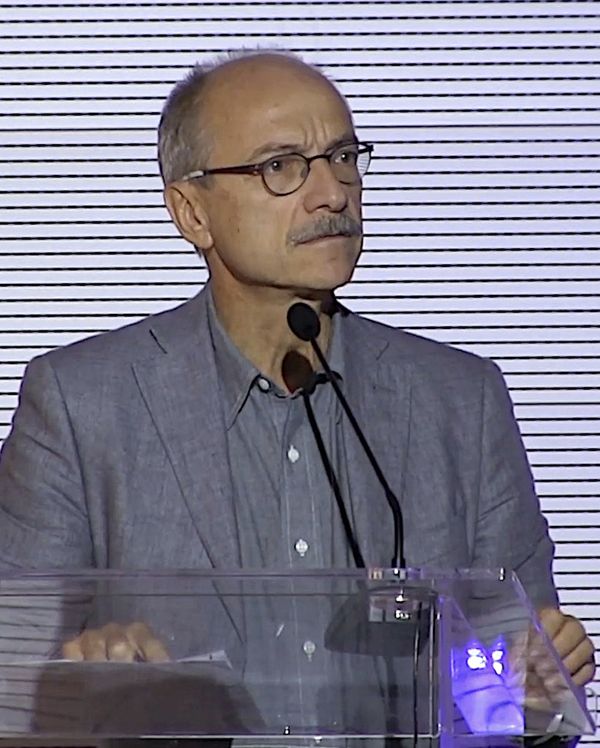

Se l’ambientalismo vuole fare davvero un passo decisivo nella tutela della terra e degli esseri animali deve smetterla di puntare solo sul catastrofismo e sulla colpevolizzazione della crescita economica: si può curare il pianeta senza rinunce. È la tesi di Ecologia del desiderio (Aboca), il nuovo saggio di Antonio Cianciullo, giornalista e scrittore, che da oltre trent’anni si occupa di inquinamento, ambiente e sostenibilità. «Desideriamo veramente frenare il nostro impatto sul pianeta? O il vecchio sistema ci tenta perché per secoli ci ha regalato successi usando la tecnologia come un bazooka? È una sirena che non va sottovalutata. Con la voglia di conquista e di superamento dei limiti abbiamo un rapporto ambiguo: ci preoccupa ma ne siamo al tempo stesso sedotti. Questo è il nodo che non viene affrontato dal movimento ambientalista. Anche perché è scomodo e mette in crisi convinzioni molto radicate in chi da mezzo secolo attacca in modo unilaterale l’idea di crescita».

Così si legge nel pamphlet che, nonostante le critiche dei metodi, difende le «ottime ragioni» degli ambientalisti: siamo sull’orlo della prima estinzione di massa causata da una sola specie, che si definisce sapiens, abbiamo portato l’inquinamento fino alle cime himalayane, in ogni chilometro quadrato di oceano ci sono da tredicimila a quarantaseimila pezzi di plastica (secondo un calcolo delle Nazioni Unite), e il degrado ambientale provoca quasi tredici milioni di vittime nel mondo ogni anno. C’è un problema, però, nella narrazione di questi disastri e cioè che «la paura è merce inflazionata» e quella per l’oggi batte quella per il futuro. Siamo di fronte a un’assuefazione alla documentazione precisa, dettagliata, raccontata minuziosamente, dei danni prodotti dall’inquinamento. Manca la speranza perché «il racconto della nuova società che si può costruire è esitante, frammentario, alle volte carico di sensi di colpa, quasi che prima di proseguire occorra flagellarsi per espiare i peccati commessi».

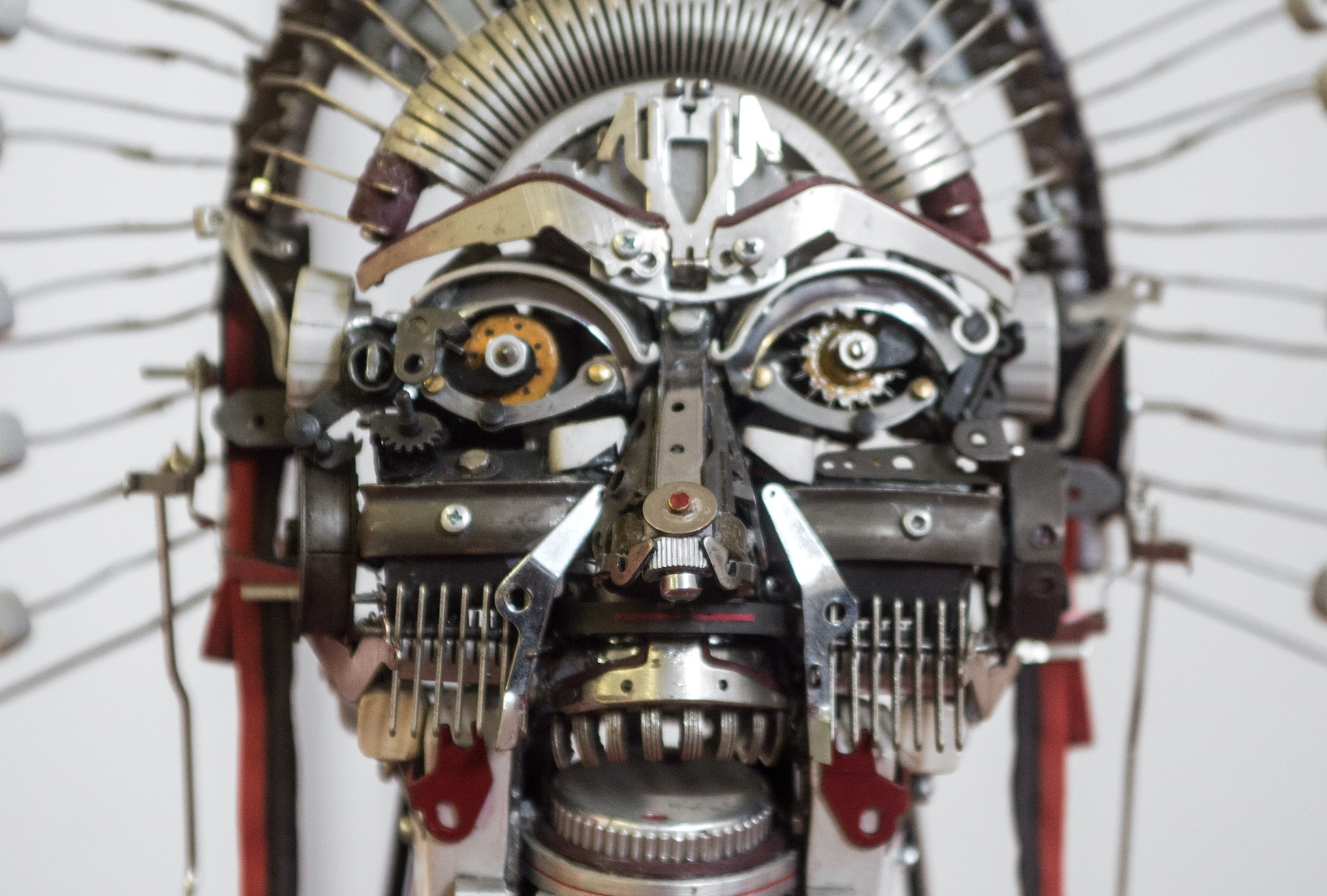

Inoltre, non è realmente praticabile, nei sistemi in cui viviamo, pensare a un’interruzione della corsa economica, almeno non come se fosse un diktat o un aut-aut. Bisogna piuttosto indirizzare la crescita verso un’innovazione della tecnologia e dei comportamenti, creando immaginari ad hoc. In questo senso, non sono sufficienti «i notai dei disastri», ci vogliono romanzi, film, telenovele che aiutino a costruire visioni quotidiane – con un ottimismo fatto di alternative e di nuove possibilità – in linea con la realtà difficile nella quale ci troviamo. E servono modelli economici di riferimento. Uno di questi, citato da Cianciullo, è rappresentato dal settore della bioeconomia che solo in Europa vale due miliardi di euro e dà lavoro a ventidue milioni di persone. Oppure ci sono esempi che arrivano dall’industria del riciclo, che permette una vera e propria trasformazione dei nostri rifiuti in qualcosa di diverso e nuovo rispetto al mero scarto.

In Ecologia del desiderio vengono sollevate una serie di questioni che non sono nuove al dibattito internazionale. Da anni, infatti, gli esperti (economisti, scienziati, climatologi e anche filosofi) si domandano se ci siano altri modi per riuscire a trasmettere l’importanza dell’ambientalismo, fuori dalle nicchie – e da certo radicalismo – dell’attivismo, per contrastare in modo efficace il potere delle lobby degli idrocarburi che fomentano il negazionismo sul clima. C’è chi punta su scelte di crescita e di sviluppo diverse da quelle in corso, ma non in contrasto con lo stile di vita occidentale che, con la globalizzazione, è diventato un modello per quasi tutto il mondo. Tra questi Robert Pollin, professore di economia, co-direttore e fondatore del Political Economy Research Institute all’università di Massachusetts-Amherst, negli Stati Uniti. Nel suo ultimo libro, Greening the Global Economy (Ecologizzare l’economia globale), pubblicato da The MIT Press, spiega che per controllare il cambiamento climatico, secondo varie analisi, le emissioni dei gas serra vanno tagliate del quaranta per cento entro il 2030.

Un obiettivo ambizioso raggiungibile soltanto attraverso grandi investimenti (circa l’1,5 per cento del Pil globale su base annua) nell’efficienza energetica e nelle energie pulite e rinnovabili, che innesterebbero un ciclo economico virtuoso. Infatti, con i giusti investimenti si può anche espandere l’occupazione e dare una spinta alla crescita economica. «Come parlare di cambiamento climatico in modo che le persone ascoltino» recitava il titolo di qualche anno fa di un lungo articolo pubblicato sul mensile statunitense «Atlantic», firmato dal giornalista scientifico Charles Mann. I grafici dei climatologi che mostrano previsioni nefaste sullo scioglimento dei ghiacci ai Poli, con conseguente aumento del livello dei mari, non sembrano avere davvero un impatto sulla mentalità della maggioranza delle persone. È difficile, infatti, relazionarsi con l’immagine della terra e dei suoi abitanti tra un centinaio d’anni quando, senza gli interventi adeguati, – secondo diversi pronostici – la situazione sarà davvero disperata e soprattutto irreversibile: si tende a pensare al presente.

«Sappiamo ma non sentiamo» scrive Cianciullo e il motivo è che forse non riusciamo davvero a concepire la fine dell’umanità. «La terra non rischia molto: una febbre di poche decine di migliaia di anni non è un problema per un pianeta che in gioventù ha visto mutare radicalmente la configurazione dei continenti, mentre i mari salivano e scendevano di cento metri. La vita continuerà in ogni caso». Non quella umana, però, dato che la sopravvivenza della nostra specie richiede una certa stabilità degli ecosistemi in cui si è sviluppata.

Non resta quindi che tentare di spostare l’attenzione da ciò che non si deve fare a ciò che va fatto, rappacificandosi «con l’idea di crescita e dandole un senso diverso: un aumento delle opportunità e dei piaceri che rispetta i limiti della fisica. Un’ecologia del desiderio, invece di un’ecologia del dovere».