Le storie fanno bene. E non (non solo) perché impari nuove parole e nuove cose, ma proprio perché ti fanno stare bene: ti aiutano a crescere, ti fanno capire meglio chi sei, ti offrono uno specchio dove vedere riflesse le tue emozioni. Aprono nuovi sentieri nel tuo immaginario, ti rendono capace di idee nuove e strade non ancora percorse. Leggere o ascoltare una storia è poi anche, anzi prima di tutto, un piacere, fatto della scintillante gratuità di tutto ciò che, in fondo, dà senso alla vita.

Naturalmente, però, occorre sceglierla bene, la storia. A maggior ragione se abbiamo la responsabilità di accompagnare i bambini in questa scelta: un libro «sbagliato» (perché di scarsa qualità o perché semplicemente inadatto in quel momento) può raffreddare la nascita di una passione, e il criterio del libro autorevole, del grande classico, o di ciò che piaceva a noi da piccoli può non essere sempre efficace. Per aiutare gli adulti (genitori, nonni, insegnanti, bibliotecari, animatori culturali) nelle scelte e nelle modalità di lettura per l’infanzia, l’editoria attuale offre molti saggi, tra cui alcune proposte che vorremmo farvi.

Cominciamo da colei che da più di vent’anni – sin da quel meraviglioso Leggere ad alta voce, pubblicato da Mondadori nel 1996 – ci offre saggi che si pongono ogni volta come punti di riferimento imprescindibili: Rita Valentino Merletti. Per le sue pubblicazioni rimandiamo al sito www.ritavalentino.it e tra i suoi recenti libri in collaborazione con altri autori citiamo almeno Leggimi forte (Salani), scritto con Bruno Tognolini e Nati sotto il segno dei libri (Idest), scritto con Luigi Paladin.

Molto utile e ben documentata è la guida di Laura Ogna, Leggere in famiglia (Editrice La Scuola), che conduce con competenza alla scoperta della letteratura per l’infanzia, sottolineando come sia importante che l’adulto si metta in gioco in prima persona, senza cercare ricette bell’e pronte. Non si può non segnalare con forza, inoltre, quel bellissimo e troppo dimenticato libro del grande Giuseppe Pontremoli (1955-2004), Elogio delle azioni spregevoli (L’Ancora del Mediterraneo), dove quell’ironico «spregevoli» si riferiva al raccontar storie, «che non servono a niente e non sono neanche vere» come diceva l’educatore dickensiano Grandgrind in Tempi difficili. Pontremoli ci offre pagine di profondo e coinvolgente amore per la lettura con i bambini, arricchite da citazioni splendide, come quella di David Grossman da Che tu sia per me il coltello: «Almeno una volta al giorno qualcuno solleva la testa dalla pila dei libri e mi si avvicina. Dovresti vedere il suo sorriso mentre mi mostra quello che aveva cercato per anni! Quasi sempre si tratta di un libro che aveva letto durante l’infanzia, probabilmente questa è la sola cosa in grado di accendere una scintilla negli occhi della gente».

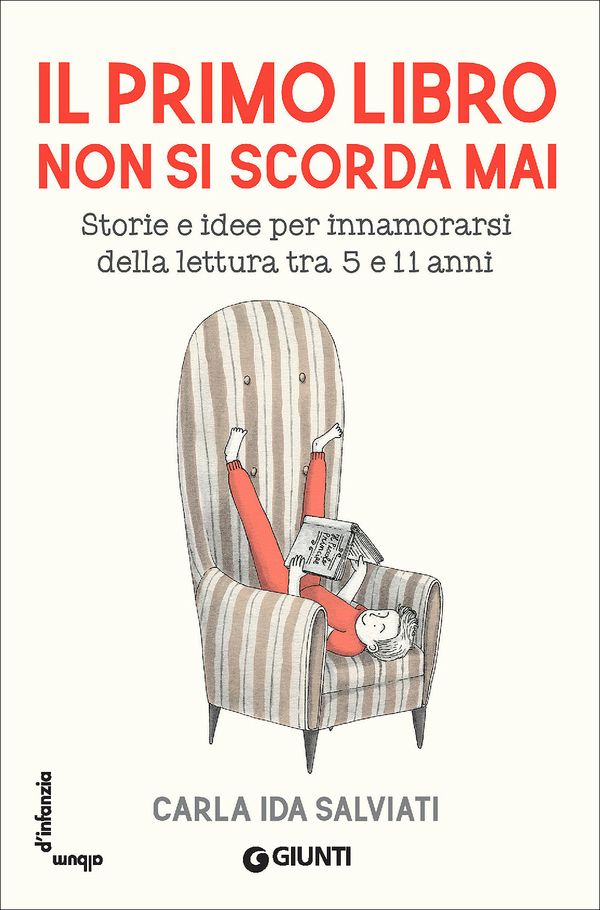

Accendere una scintilla. Questo ci porta dritti all’ultimo saggio, in ordine di uscita, il recente Il primo libro non si scorda mai, di Carla Ida Salviati (Giunti). Con il sottotitolo Storie e idee per innamorarsi della lettura tra 5 e 11 anni, l’autrice, esperta di lettura, di scuola, di storia dell’editoria, mette a fuoco un’età precisa, quella in cui la lettura diventa un’attività (anche) personale. Un’età alla quale è molto importante offrire libri che non spengano quella scintilla.

Le abbiamo rivolto alcune domande, cominciando dalle motivazioni alla base di questo libro: «Ogni libro, si sa, ha origini varie e plurime. Prima di tutto mi ha stimolato la presenza sul mercato della collana Album d’infanzia di Giunti, un’opportunità per riaprire un dialogo con gli adulti impegnati nella crescita dei bambini. Insegnanti, bibliotecari, famiglie: ma anche editori, librai. Questa collana esce per un grande editore, celeberrimo nella letteratura giovanile. Inoltre è divulgativa, seppure rigorosamente diretta da Grazia Gotti».

Signora Salviati, come suscitare il piacere della lettura nei bambini? Quali errori evitare? Di cosa tenere conto?

È molto difficile rispondere. Io non ho una ricetta, e penso che non l’abbia nessuno. Sappiamo però alcune cose: che i piccolissimi sono spesso affascinati dai libri: ergo, bisogna stampare libri davvero attraenti e «giusti» per loro. Ma non è affatto detto che così avvenga nella generalità dei casi. A mano a mano che i bambini crescono, poi, hanno sempre più bisogno di storie, e non solo di fiction ma anche di testi sulla natura o sulla società: però non è questo il settore dove troviamo offerte editoriali in quantità. Inoltre conosciamo l’efficacia della lettura ad alta voce: è il modo migliore per proporre, accompagnare, aiutare a penetrare i testi.

È cambiato negli anni l’atteggiamento del bambino lettore?

Tutti osservano che i nostri ragazzi – parliamo qui della fascia che ho voluto considerare nel mio saggio (5-11), una fascia bizzarra, che non rientra nei canoni consueti – hanno scarsa capacità di concentrazione, avvezzi come sono alle emozionanti esposizioni alle tecnologie. Però, se si entra a scuola o in biblioteca durante il momento della lettura, lì troviamo il bambino eterno di cui parlava Rodari, quello che di storie è assetato, ed è sempre lo stesso bambino…

Come si è evoluta l’idea dell’infanzia nelle storie ad essa dedicate?

L’idea d’infanzia cambia in relazione ai mutamenti sociali. Per molto tempo la preoccupazione degli adulti è stata concentrata sui «contenuti»: quali valori partecipa un certo racconto, quanto è utile… Oggi la parte più avanzata della critica pone l’obiettivo sul linguaggio, sul rapporto testo/immagine, sulla capacità di aderire all’immaginario dei lettori, sulla qualità letteraria. Si tratta però di una critica minoritaria. Tra gli adulti resta diffusa l’idea che un libro debba essere «istruttivo» secondo canoni ancora assai tradizionali: quando si parla di bambini, la maggioranza si sente rassicurata da prodotti editoriali tradizionali.

L’editoria oggi tiene sufficientemente in considerazione la fascia d’età 5-11?

Il settore ragazzi costituisce un terreno fertilissimo per l’editoria sperimentale. Però vedo più coraggio nelle collane per i più piccoli. Nella «strana» fascia d’età a cui ho dedicato il mio saggio è centrale l’impatto con la scuola, e lì la creatività editoriale tende a ridursi vistosamente. Ma io ho scelto di dedicarmi a questa fascia proprio perché la ritengo nevralgica: vi si giocano i destini del lettore e della lettura.

Come si possono integrare con l’esperienza di lettura dei libri cartacei le esperienze contemporanee di fruizione tecnologica?

In questo campo vedo cose interessantissime. A parte piccoli editori che sperimentano libri con app o che stimolano la «lettura aumentata», conosco scuole che costruiscono appassionati gruppi di lettura a distanza, gare, premi, tutti giocati tra siti e prodotti multimediali. Poi molti insegnanti mi parlano con entusiasmo degli audiolibri, un aiuto essenziale per i ragazzi con serie difficoltà o di madrelingua non italiana.

Qual è il suo «primo libro» del cuore?

Questa è la domanda con cui finiscono le presentazioni de Il primo libro non si scorda mai, in tutta Italia! Certo il titolo induce il quesito, e poi il pubblico si scatena, ciascuno pensa al suo primo… Per quanto mi riguarda debbo andare lontanissimo nel tempo, un libro grande e davvero meraviglioso. Mi innamorai di quelli che oggi chiamo gli «aspetti formali»: copertina rigida con un magnifico gallo multicolore, dorso in tela, taglio delle pagine dorato… Mi sembrava una scatola preziosa, e lo era: le fiabe dei Grimm, in edizione Hoepli. Me lo lessero; poi me lo lessi da sola a lungo, moltissime volte. La rilettura è il sale della lettura.