Fare prevenzione è una buona abitudine. Prevenire l’insorgenza di malattie, di disagi, di incidenti. Oggi siamo abituati alle campagne che, sia a livello federale sia cantonale, vengono proposte per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Si tratta per lo più di raccomandazioni o buone prassi che possono avere un effetto positivo.

Anche nel campo della pediatria le raccomandazioni di prevenzione sono caldamente consigliate e se ne trova informazione sui siti di riferimento ufficiali come quello della Società Svizzera dei Pediatri (SSP) e dell’Associazione Pediatri della Svizzera italiana (APSI) o presso il proprio pediatra. Sono suggeriti, per esempio, controlli periodici, consigli sull’alimentazione, sull’apporto di vitamine.

Tra le raccomandazioni che il neo genitore riceve sistematicamente durante il suo percorso di preparazione alla nascita c’è anche quella sulla morte bianca. Nel linguaggio comune, e una volta di più per chi non è genitore, spesso il termine «morte bianca» viene genericamente confuso con la mortalità infantile nei primi mesi del bebè. Il termine scientifico corretto è Sindrome della morte improvvisa nell’infanzia (Sids) la cui definizione recita: «È il decesso di un neonato durante i primi dodici mesi di vita per il quale neppure in seguito a ispezione e autopsia si sia potuta rilevare una causa clinica o patologica di decesso» (Cfr. «Pediatrica», Vol. 24 N° 5 del 2013), ovvero sono quelle morti che non trovano una spiegazione medica.

Da diversi anni si pone attenzione sulla prevenzione della Sids. Il fenomeno è stato ed è oggetto di studi e proprio sulla base della letteratura scientifica sono state elaborate dalla Società Svizzera dei pediatri con la Società Svizzera di neonatologia e la collaborazione della Fondazione Svizzera per la promozione dell’allattamento materno, delle raccomandazioni che concorrono a prevenire la Sids e sono oggi largamente diffuse in Svizzera.

I dati statistici, infatti, dimostrano che negli ultimi dieci anni c’è stato un netto calo della casistica nel nostro Paese. Nel 1995 si erano rilevati 35 decessi da Sids su 82’201 bambini nati mentre il dato più recente, che risale al 2014, segnala 4 casi su 85’287 nascite (dati ufficiali Office fédéral de la statistique, Statistique des causes de décès), un elemento confortante che concorre a validare l’utilità delle raccomandazioni preventive.

«Le direttive per la prevenzione della Sids sono state introdotte ufficialmente dall’Associazione Pediatrica Americana (App) a partire dal 1992 – spiega la dottoressa Cristina Giuliani-Poncini, Caposervizio Pediatria dell’Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli – e prevedono diverse regole di comportamento che vanno applicate tutte integralmente. Non basta metterne in campo solo alcune per poter parlare di prevenzione, questo è importante ricordarlo sempre. Oggi, in Ticino, le raccomandazioni sono date ai neo genitori fin dalla loro preparazione al parto, nei corsi che li accompagnano alla nascita del bambino, ma sono anche trattati in ospedale prima della dimissione di mamma e bebè. Un neo genitore è quindi ben informato sulla prevenzione alla Sids. Quando nasce un bambino è sempre difficile parlare di mortalità, il momento è delicato, sono istanti di grande gioia, ma noi, come pediatri, riprendiamo il tema della prevenzione alla Sids perché è di fondamentale importanza, soprattutto se si considera la riduzione dei casi da quando le raccomandazioni sono state introdotte».

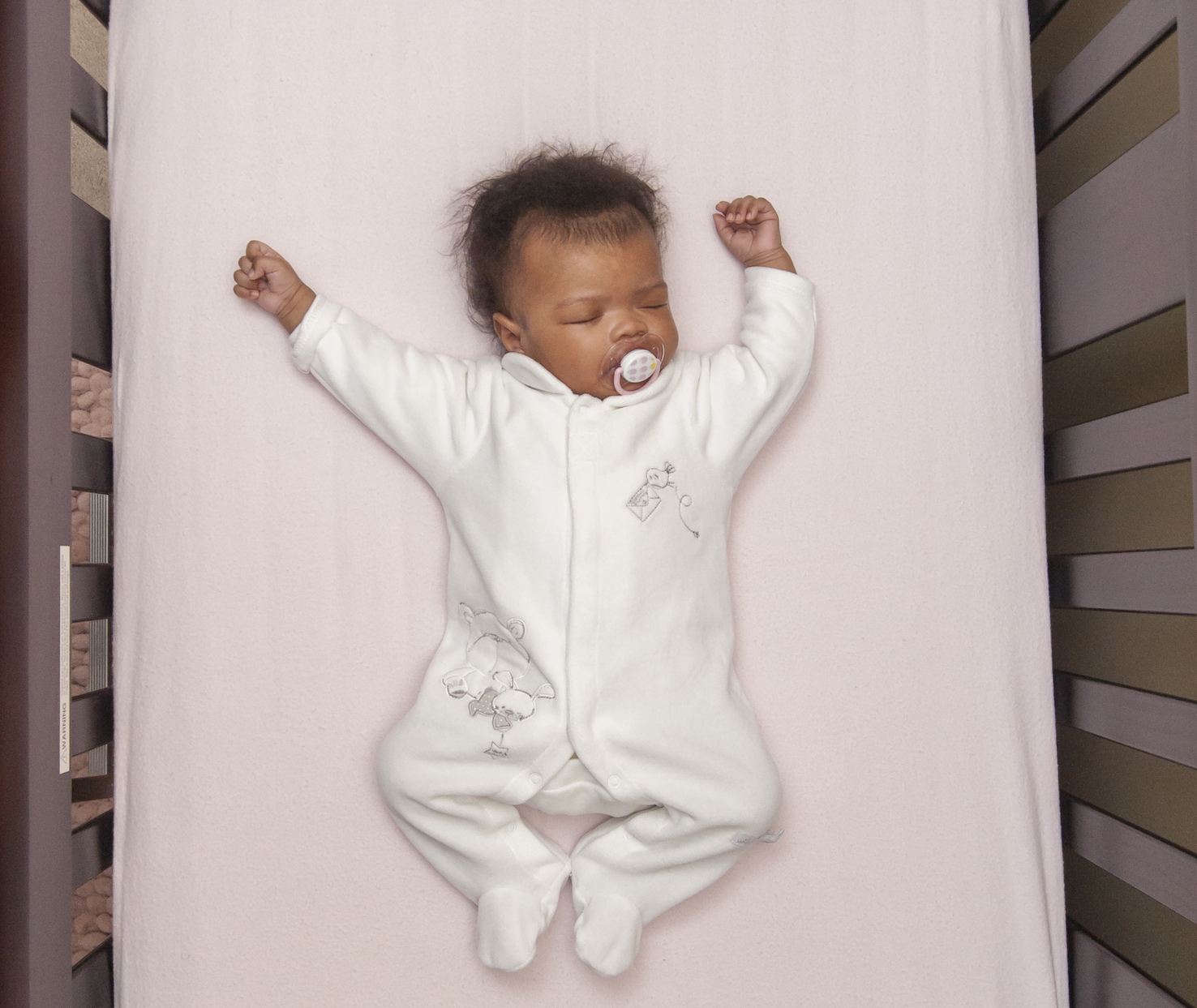

Nathalie Rossi è infermiera pediatrica e docente al Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale, della Supsi: «Si tratta la Sids al terzo semestre di formazione del Bachelor in cure infermieristiche, dove vengono passati in rassegna i fattori di rischio e le raccomandazioni per la prevenzione. La materia fa parte del blocco di base e ogni infermiere formato, non solo quelli pediatrici, è al corrente di questo tema e deve poter essere in grado di dare le giuste indicazioni. Ai genitori viene consigliato di far dormire il neonato sulla schiena e di non mettere nella culla o nel lettino peluche e oggetti che possano finire sul viso come, per esempio, la copertina. È sconsigliato l’uso del cuscino ed è preferibile il sacco nanna – chiarisce Nathalie Rossi – e anche vivamente suggerito di evitare di avere il locale troppo caldo o troppo freddo, la temperatura giusta si attesta attorno ai diciotto, venti gradi centigradi. Naturalmente il fumo passivo è dannoso e occorre evitare di fumare in qualunque locale dove vive il piccolo, già da inizio gravidanza. Anche fare dormire il bebè nel lettone è molto sconsigliato, suggeriamo sempre di preferire il lettino o la culla che possono essere sistemati anche nella camera dei genitori per comodità, ma che presentino le giuste caratteristiche come un materasso sufficientemente duro. Se possibile l’allattamento con latte materno è preferibile durante il primo anno di vita. E appena l’allattamento funziona bene, dopo il primo mese, si può offrire al piccolo il ciuccio per addormentarlo, ma è ancora un argomento dibattuto; infatti se non lo vuole non bisogna forzarlo, e se di notte lo sputa si spiega di non rimetterglielo in bocca. Solo se tutte le regole sono applicate possiamo in effetti parlare di prevenzione».

Le infermiere pediatriche e le ostetriche, che si recano al domicilio del neonato per l’accompagnamento post natale, sono formate e attente alla prevenzione della Sids e aiutano i genitori a mantenere l’ambiente e le abitudini familiari ideali alla buona salute del bambino.

«In alcuni casi viene anche introdotto un flyer informativo nel libretto della salute che viene consegnato al genitore, ma questo a discrezione degli ospedali – specifica la dottoressa Giuliani-Poncini – inoltre la corretta informazione fa parte dei compiti dei pediatri. Anche le infermiere e le levatrici continuano con la sensibilizzazione al domicilio. Hanno, infatti, il compito di verificare che le raccomandazioni vengano seguite. La questione dello spazio sicuro è fondamentale e il bambino, anche dopo l’uscita dalla maternità, viene monitorato. Ci sono alcuni fattori, come la nascita prematura, una situazione socioeconomica disagiata della famiglia o il comportamento ostile, per esempio il tabagismo e l’uso di sostanze (alcol e stupefacenti) sui quali si presta la massima attenzione. C’è una continua comunicazione tra pediatra e infermiere pediatriche e levatrici proprio per garantire a ogni neonato la cura dovuta. In caso si presentino dei fattori di rischio questi vengono senz’altro segnalati. Sono aspetti sui quali c’è molta premura».