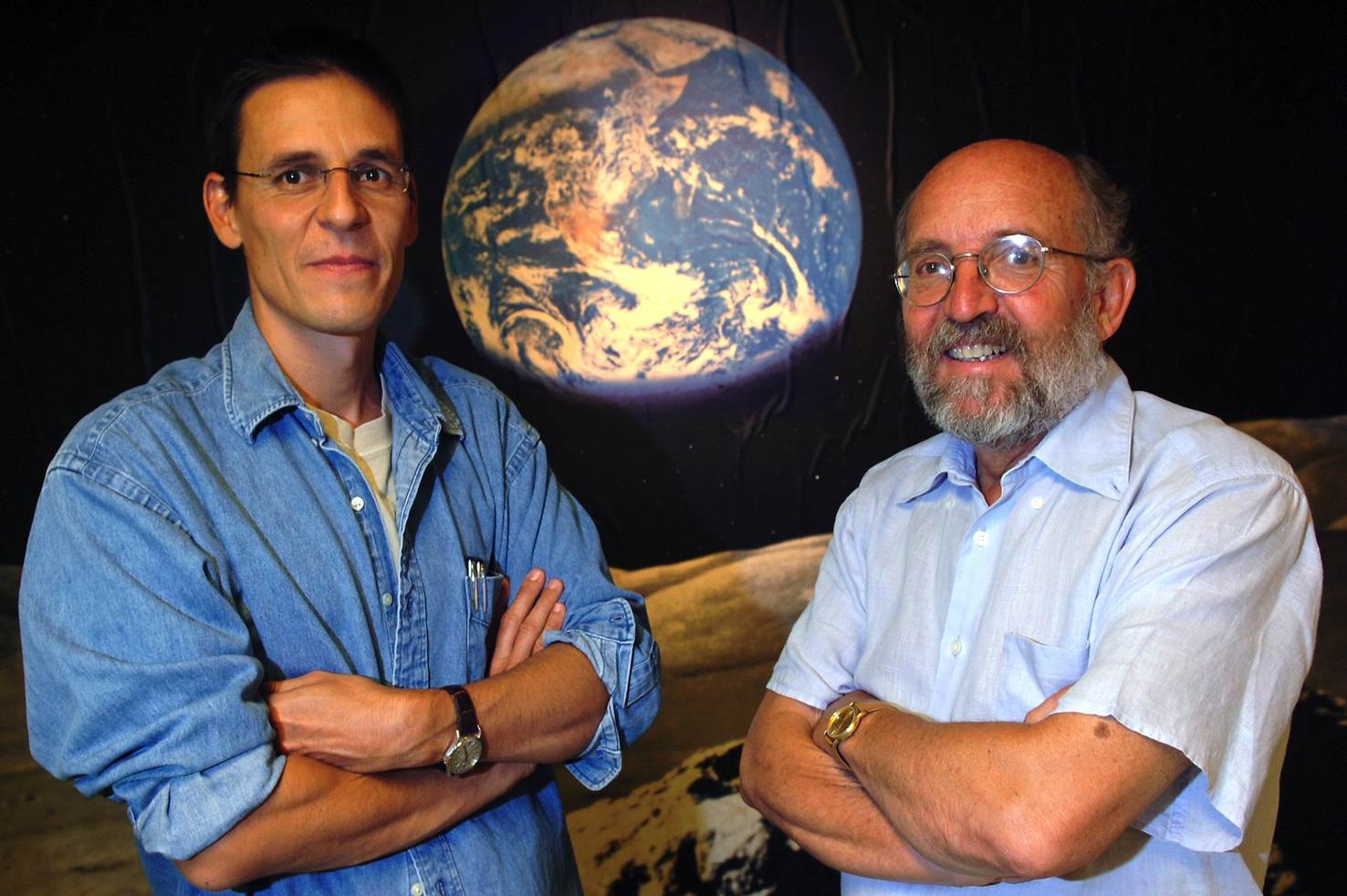

«Dopo la nostra scoperta del primo esopianeta non siamo mai più tornati alla normalità». Sono queste alcune parole pronunciate a caldo da Michel Mayor dopo che l’Accademia delle Scienze svedese ha annunciato di avergli conferito il premio Nobel per la Fisica, a 24 anni da quella scoperta. Premiato con lui, il suo allievo e compagno d’avventura Didier Queloz.

Nel 1995 i due astronomi svizzeri scoprirono il primo pianeta esterno al sistema solare, un esopianeta, cioè un pianeta che orbita attorno a una stella che non è il Sole. Si trova a una cinquantina di anni luce da noi, in orbita intorno a una stella denominata 51 Pegasi, per cui ha preso il nome di 51 Pegasi b. Questo esopianeta è un gigante gassoso simile a Giove, ma con una massa valutata la metà di quella del pianeta del sistema solare. Mayor e Queloz stavano effettuando le loro osservazioni e le misurazioni dall’Osservatorio dell’Alta Provenza, nel sud della Francia. Erano a 650 metri sul livello del mare con a disposizione un telescopio piuttosto piccolo. Annunciarono la scoperta il 6 ottobre 1995, accompagnandola con la pubblicazione sulla rivista «Nature».

Pochi giorni dopo alcuni scienziati americani confermarono la scoperta. Mayor e Queloz li avevano coraggiosamente battuti sul tempo, infatti erano molti gli scienziati che stavano cercando la presenza di esopianeti adottando ciò che viene definito dalla scienza come «metodo della velocità radiale». In altre parole, si misura il movimento di una stella rilevando le piccole variazioni che avvengono sulle sue emissioni per l’influenza gravitazionale del pianeta che le orbita attorno. Il pianeta 51 Pegasi b, nella costellazione di Pegaso, orbita solo a sette milioni di chilometri dalla sua stella (poco, se si pensa che la Terra è a 150 milioni di chilometri dal Sole).

Proprio l’aver cercato vicino alla stella, dove si pensava che questi esopianeti di grandi dimensioni non potessero esistere, è stata l’intuizione geniale e vincente dei ricercatori svizzeri. Ricorda ancora Mayor ripensando a quei tempi: «Nel 1995 nessuno sapeva con esattezza se gli esopianeti esistevano o no». All’inizio vi fu scetticismo verso questa scoperta, ci vollero quattro o cinque anni per superarlo. Poi, soprattutto con la spinta degli americani, si migliorarono le tecniche a disposizione della ricerca e si svilupparono nuovi strumenti. Tra l’altro Michel Mayor (nato nel 1942), pensionato dal 2007 dall’Università di Ginevra di cui è professore onorario e ancora molto attivo, ha contribuito alla progettazione e allo sviluppo dello spettrografo per velocità radiali HARPS, installato nel 2002 al grande e prestigioso Osservatorio Spaziale Europeo (ESO) di La Silla, in Cile, uno dei siti più privilegiati al mondo per le osservazioni astronomiche.

Didier Queloz, nato nel 1966, è ancora professore all’Osservatorio dell’UNIGE e all’Università di Cambridge. Grazie alle ricerche dell’équipe guidata da Mayor e Queloz furono scoperti altri 250 esopianeti. Poi, con diversi telescopi sparsi per il mondo e con i telescopi spaziali americani come l’Hubble, il satellite Kepler e il telescopio TESS, tutti della NASA, si è verificata una vera esplosione di scoperte da parte dei cacciatori di pianeti. Siamo ormai arrivati a 4mila esopianeti confermati e catalogati. Molti di essi sono giganti gassosi come 51 Pegasi b, ma stanno diventando sempre più numerosi i pianeti rocciosi simili alla Terra. Proprio questo fattore ha fatto riaffiorare l’eterna domanda: siamo soli nell’universo?

La scoperta di Mayor e Queloz, veri esploratori dello spazio, ha quindi avuto un impatto filosofico oltre che scientifico. Si è aperta una nuova porta sull’universo, dando la prima prova scientificamente verificata che il nostro Sistema Solare non è unico e nemmeno un’eccezione nell’universo. Adesso si sa che moltissime stelle sono contornate da pianeti e che questo fatto non è una prerogativa solo nostra. Da allora c’è la consapevolezza che esistano altri mondi e molte domande hanno cercato risposte: come sono questi pianeti? Caldi e gassosi, freddi, rocciosi? Che composizione e che dimensioni hanno? Quanto potrebbero essere simili alla Terra?

Per cercare risposte proprio la Svizzera sta per lanciare un suo satellite con l’aiuto dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Il satellite si chiama CHEOPS (CHaracterising Exoplanet Satellite) e porta nel suo nome la sigla CH oltre alla spiegazione del suo compito. Caratterizzare, e quindi capire, le dimensioni degli esopianeti. Finora per la maggior parte dei 4mila esopianeti scoperti sappiamo solo che esistono. A finire nel mirino di CHEOPS saranno stelle note con dimensioni comprese fra quelle della Terra e di Nettuno (da 1 a 6 volte il raggio terrestre) e con esopianeti.

La stima del loro diametro avverrà sfruttando il metodo dei transiti. CHEOPS, guardandoli dalla sua orbita, saprà già quando passeranno davanti alla stella. Da buon cacciatore li aspetterà al varco così da poterne calcolare le dimensioni misurando di quanto la luminosità della stella si riduce a causa del parziale oscuramento dovuto al pianeta. Si confida di poter riuscire a misurare le dimensioni anche dei pianeti più piccoli, che potrebbero assomigliare alla Terra. La missione CHEOPS nasce dalla collaborazione dell’ESA con lo Swiss Space Office e l’Università di Berna, che ha sviluppato e gestisce il progetto. La costruzione materiale del satellite è stata affidata ad Airbus Defence and Space Spagna. Il lancio, come detto, è imminente. Avverrà dallo spazioporto europeo di Kourou nella Guyana francese, con un vettore russo Soyuz gestito da Arianespace.

Il Nobel a Mayor e Queloz non poteva arrivare più a proposito per attirare l’attenzione su quelle attività spaziali che l’opinione pubblica snobba non trovando più nelle stesse quella dimensione epica che ha fatto grande l’astronautica negli anni Sessanta del secolo scorso con lo sbarco sulla Luna. Eppure, le ricerche spaziali, umane e strumentali, vanno avanti, con finanziamenti pubblici e privati. Per curiosità ricorderò che il progetto TESS di ricerca degli esopianeti, preparato dal Massachussets Institute of Technology (MIT) di Boston, è stato largamente sponsorizzato da privati ed è partito nell’aprile 2018 da Cape Canaveral lanciato da un Falcon 9, uno dei lanciatori riutilizzabili della Space X, l’azienda aerospaziale privata di Elon Musk. Il 31 luglio 2019, terminata la sua prima indagine riguardante l’emisfero sud celeste, TESS ha indicato 24 nuovi esopianeti confermati e 993 candidati a entrare nella lista.

Finora tra gli esopianeti scoperti, una copia della Terra non è stata ancora trovata e, se pur la trovassimo, sarà molto difficile se non impossibile andarci fisicamente. Questo non vuol dire che dobbiamo abdicare alla ricerca della vita extraterrestre. Esistono centinaia di miliardi di galassie per ognuna delle centinaia di miliardi di stelle: come non pensare che in qualche parte dell’universo non possa esserci una vita come da noi? Per trovare la vita extraterrestre ci vorranno tempi lunghi e forse non la troveremo mai. La prova scientifica ancora non l’abbiamo e quindi dobbiamo astenerci da qualsiasi giudizio.

Certo, come diceva il fisico Enrico Fermi, e lo diceva già un’ottantina d’anni fa scherzando: «Se ci sono queste vite aliene, perché non si fanno vedere?». E ancor più, come espresso dalla sottile ironia di uno scrittore-scienziato come Carl Sagan, uno dei fondatori del progetto SETI per la ricerca di intelligenze extraterrestri: «Se fossimo soli ci sarebbe davvero un grande spreco di spazio!».