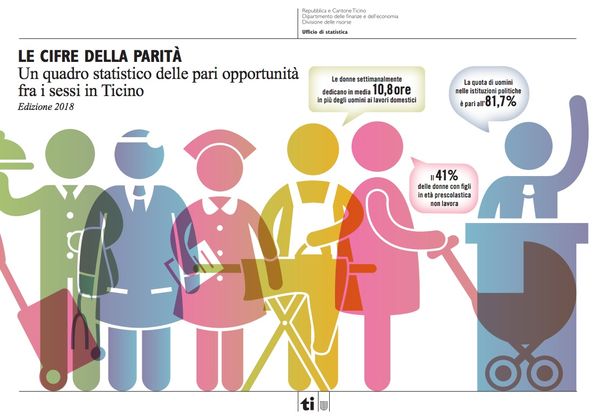

Le donne continuano a essere discriminate rispetto agli uomini, lo confermano i numeri. Nel settore privato i salari femminili sono del 15,8% inferiori a quelli maschili. Le donne settimanalmente dedicano in media 10,8 ore in più degli uomini ai lavori domestici. Il 41% delle donne con figli in età prescolastica non lavora. Nel 2016 la polizia ha effettuato 829 interventi per violenza domestica. La quota di donne nelle istituzioni politiche è del 18,3%. Queste sono alcune cifre indicate dal quadro statistico delle pari opportunità fra i sessi in Ticino. «Il quadro che emerge – ci dice Rachele Santoro, delegata cantonale alle pari opportunità – è dunque a tinte chiare e scure e il cammino verso una maggiore parità è lento. Il raggiungimento della parità di fatto non è un processo passivo in cui si spera che con il tempo le generazioni cambino, si tratta di uno sviluppo attivo che ci coinvolge tutti, politiche e politici, cittadine e cittadini, datrici e datori di lavoro, ragazze e ragazzi, madri e padri di famiglia».

Si tratta di un problema universale: anche la 62esima sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione delle donne, aperta a New York il 12 marzo, ha come tema centrale la realizzazione della parità di genere.

La Svizzera è stata uno degli ultimi Paesi a concedere il diritto di voto alle donne, nel 1971, tuttavia il principio dell’uguaglianza tra uomo e donna è iscritto nella Costituzione dal 1981. All’art. 8 si legge: «Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l’uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l’istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore». La legge sulla parità del 1995 ribadisce i precetti, ma senza riuscire a raggiungere l’obiettivo. Costituzione e legge inapplicate da decenni.

Il lavoro è uno dei punti dolenti. Uomini e donne scelgono campi di attività diversi, ciò che crea una «segregazione orizzontale». Vale a dire che gli uomini sono attivi soprattutto nell’industria, tecnica, commercio e trasporti, oltre che agricoltura e allevamento. Le donne sono molto più numerose nelle professioni della salute, della cura, dell’insegnamento, della ristorazione e dei servizi personali. C’è invece equità nell’ambito delle professioni giuridiche o dei servizi, dalle banche alle assicurazioni. La differenza di opportunità di carriera tra i generi rivela una «segregazione verticale». I dati della ricerca indicano che solo una donna su cinque esercita una funzione di responsabilità o è membro di direzione, mentre un uomo su tre fa carriera.

Il salario rimane un dato doloroso. Le donne guadagnano il 15,8% in meno nel settore privato, ma anche nel pubblico la situazione non è molto diversa: la differenza di stipendi si aggira sul 12,5%. Una parte della differenza salariale si spiega con dati oggettivi, anzianità di servizio, responsabilità, settore professionale, ma il 47% delle donne che sono attive nell’economia privata sono pagate di meno e quindi qui, sottolinea lo studio, «si cela verosimilmente una parte di discriminazione salariale». A fine febbraio, il Consiglio degli Stati ha bocciato la proposta del Governo di costringere le aziende con più di 100 dipendenti a realizzare e pubblicare un monitoraggio annuale sulla parità di salario. «Le donne – ha dichiarato Raphaël Comte, senatore liberale radicale neocastellano – sono condannate alla pazienza quando si tratta dell’uguaglianza dei diritti».

Come mai anche nel settore pubblico ci sono discriminazioni? «Da un lato – precisa Rachele Santoro – mancano delle misure vincolanti che implichino una verifica regolare della parità salariale. Dall’altro, spesso le differenze salariali si verificano involontariamente, poiché le donne tendono a sottovalutare le proprie competenze e a negoziare meno il proprio salario al momento dell’assunzione. Purtroppo la questione legata alle disparità salariali tra uomini e donne rimane un fenomeno fortemente presente, ma anche complesso da risolvere poiché è difficile dimostrare che due lavori distinti hanno pari valore. Nonostante ciò il Canton Ticino ha recentemente ratificato la carta per la parità salariale nel settore pubblico, prendendosi l’impegno di verificare regolarmente la parità salariale attraverso degli strumenti riconosciuti e di introdurre dei meccanismi di controllo nell’ambito delle commesse pubbliche e dei sussidi. Questo strumento potrà aiutare il Cantone a fare dei passi avanti in questo ambito».

Altro aspetto significativo che riguarda l’attività professionale è il rapporto tra sfera lavorativa e familiare. Le donne lavorano quanto gli uomini fino ai 30 anni, poi, con l’arrivo dei figli un numero importante di neomamme lascia la professione. Quelle che continuano a lavorare lo fanno a tempo ridotto. Nelle coppie senza figli le donne sono attive nella misura dell’85%, mentre si scende al 67% quando ci sono i bambini. La percentuale di uomini attivi non scende mai al di sotto del 90%. Le famiglie hanno sempre più difficoltà a gestire i figli. Nel 2004 il 26% delle coppie con almeno un figlio fino a cinque anni doveva ricorrere a un aiuto esterno, nel 2013 questa percentuale è salita al 44%. Le donne riducono l’attività professionale per dedicarsi, anche solo in parte, alla cura dei figli, e parallelamente aumenta il carico di lavoro domestico. «Proprio nelle coppie con figli – afferma il documento dell’USTAT – è interessante notare che i lavori domestici restano una prerogativa femminile indipendentemente dal modello occupazionale della coppia». Passano gli anni, ma la donna rimane, in qualche modo, ancora l’angelo del focolare. O meglio, ha un carico in più: oltre a curare i figli, a occuparsi dei lavori domestici e della cucina, assistere i parenti anziani, spesso ha anche un’occupazione fuori casa.

La scelta di costituire una famiglia aumenta le differenze all’interno delle coppie: che fare? «In primo luogo – risponde Rachele Santoro – lo Stato e la politica possono rafforzare il loro ruolo di promotori della conciliabilità, riducendo i costi legati alla presa a carico dei bambini, incrementando il numero di posti nei nidi d’infanzia e favorendo lo sviluppo di servizi extrascolastici (mense e doposcuola). Anche lo sviluppo di nuove formule di accoglienza, come ad esempio i micro-nidi, può aiutare le famiglie, soprattutto per chi abita nelle zone rurali. Secondariamente, anche i datori di lavoro possono svolgere un ruolo importante per favorire la conciliazione, permettendo ad esempio il lavoro a tempo parziale a uomini e donne in ugual misura, flessibilizzando maggiormente gli orari lavorativi oppure ancora ammettendo il telelavoro. Senza un reale investimento in questo settore, molti genitori saranno costretti a rinunciare ad almeno una parte della propria attività lavorativa per far fronte alle nuove esigenze familiari. La conciliabilità viene tuttora vista e vissuta come una prerogativa femminile. Una società moderna dovrebbe abbandonare questo concetto a favore della genitorialità, quale responsabilità condivisa in tutte le sfere di vita».

La povertà è una minaccia soprattutto per le donne. In Svizzera le famiglie monoparentali sono le più esposte al rischio di povertà. Un fenomeno niente affatto marginale. E la netta maggioranza delle monoparentali, 85%, sono madri sole con figli. In Ticino, fra le persone al beneficio dell’AVS che hanno diritto alle prestazioni complementari nel 2016, vi sono 5mila uomini e 10mila donne. La povertà è scandalosa, ma la violenza può anche essere peggio. Il numero degli interventi di polizia per casi di violenza domestica sono circa 800 ogni anno, in Ticino. In tre casi su quattro, le vittime di violenza domestica sono donne, mentre gli autori sono, al contrario, tre maschi su quattro. Il fenomeno ha sicuramente dimensioni maggiori, perché i dati si riferiscono ai casi segnalati alla polizia.

L’unico settore in cui possiamo annoverare un miglioramento in tema di parità è quello della formazione. Nella fascia d’età tra i 25 e i 44 anni non ci sono praticamente differenze tra uomini e donne per quanto riguarda il livello di formazione. Da ultimo, a mo’ di consolazione per il genere femminile, va citata la salute. La speranza di vita delle donne è più alta di quella degli uomini, 86 anni contro 81,8. Così, nonostante nascano più bambini che bambine, le donne muoiono più tardi e quindi sono in maggioranza sul totale della popolazione.