In un film del 2016 intitolato Lion -La strada verso casa, l’attore Dev Patel è Saroo Brierley, l’uomo ormai venticinquenne che, nel febbraio del 2012, usando Google Earth, ritrovò la strada di casa. La vicenda si svolge alla fine degli anni Ottanta. Secondogenito di una famiglia indiana molto povera, Saroo – che all’inizio del film di Garth Davis ha quattro anni – chiede di seguire il fratello maggiore Guddu al lavoro. In una stazione non distante dal loro villaggio natale, il ragazzino si addormenta su una panchina. Al risveglio, non ritrovando il fratello, Saroo sale su un treno senza passeggeri, che lo conduce direttamente a Calcutta, città lontana 1600 chilometri. Non parlando il Bengali, Saroo è uno dei bambini abbandonati che vagano per la città, e presto finisce in orfanotrofio. Ne esce nel 1987, quando una coppia di australiani lo adotta. Studente universitario a Melbourne, il giovane passa le sue serate su Google Earth alla disperata ricerca del suo villaggio natale, basandosi sui pochi ricordi, nella flebile speranza di ritrovare la madre e i fratelli.

Il regista è molto abile nel mostrarci il rapporto ossessivo di Saroo con Google Earth, facendoci identificare nello sforzo che il giovane compie per mettere a fuoco ricordi sbiaditi di una realtà sicuramente mutata nel tempo, cercandone la coincidenza nelle immagini dell’applicazione.

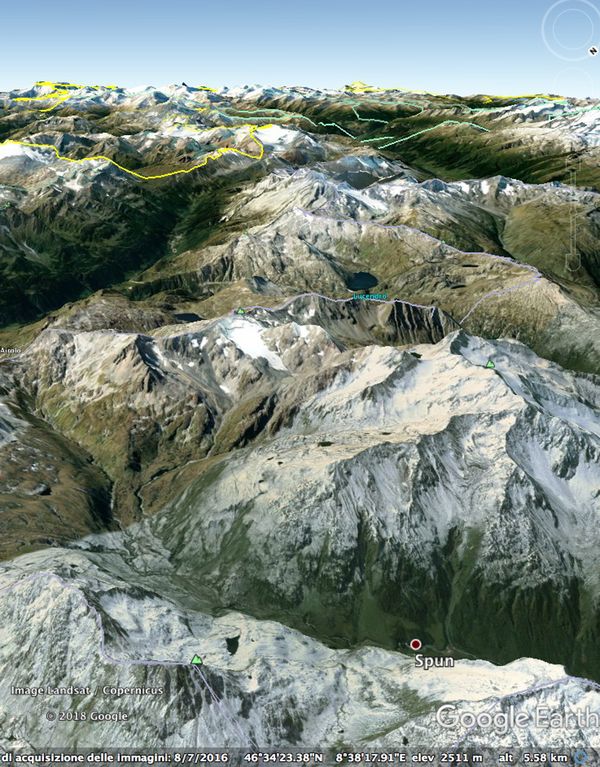

Saroo dispone di pochi elementi: nomi di paesi che non sa neppure bene se conosce con precisione, ricordi di edifici accanto alla stazione dove non ritrovò più il fratello, paesaggi visti dal treno in corsa, e via elencando tutta una serie di ricordi che potrebbero anche essere invenzioni. Nel frattempo, ogni sera, Google Earth gli mostra così tanti dettagli dell’India che lasciò bambino, da farlo disperare di non riuscire mai più a ritrovare la strada di casa – tanto meno in una mappa, Google Earth, che è davvero una mappa 1:1 del territorio.

Docente di studi rinascimentali alla Queen Mary University di Londra, Jerry Brotton ha scritto un’affascinante Storia del mondo in dodici mappe. La prima è la Geografia di Tolomeo, che risale, circa, al 150 d.C., l’ultima è, appunto, Google Earth, l’applicazione geospaziale più utilizzata al mondo, quella in cui s’immerse una notte dopo l’altra Saroo Brierley. Storico al quale si deve anche l’opera intitolata La grandi mappe, Jerry Brotton ha osservato che, contrariamente a chi pensa esse siano neutre rispetto all’oggetto rappresentato, «le mappe sono una proposta di mondo, più che un semplice riflesso del mondo, e ogni proposta emerge dagli assunti e dalle preoccupazioni prevalenti di una particolare cultura».

In questa prospettiva, Brotton, ricostruendo la storia recente delle applicazioni geospaziali rese possibili dalla «rivoluzione informazionale» descritta dal sociologo Manuel Castells, scrive: «a differenza della proiezione di Arno Peters del 1973, che era una reazione diretta alla crisi economica e alle disuguaglianze politiche degli anni Settanta, la generazione successiva di applicazioni geospaziali emergente dai primi anni Ottanta è derivata dalle politiche economiche del reaganismo e del thatcherismo».

Il modello economico messo a punto da Google ha fatto convergere due ambiti che, senza Internet, sarebbero stati distinti: le tradizionali mappe territoriali da un canto, e le informazioni sul pianeta dall’altro. Affiancando Google Earth e Google Maps, Google ha creato le condizioni per rendere l’informazione navigabile con criteri geografici e la geografia navigabile con criteri informazionali, a tal segno che, oggi, ogni informazione che ci viene fornita da Google è georeferenziata, ovverossia sempre riferibile ad un luogo del nostro pianeta – e quando Brotton scrive che, per Google, «il pianeta stesso è il browser», viene proprio in mente Saroo Brierley, che cerca la strada di casa scavando tra strati d’informazione, mentre esplora virtualmente tutta l’India.

L’immagine di partenza di Google Earth è il nostro pianeta, rappresentato come un oggetto tridimensionale proiettato sulla superficie piana dello schermo del nostro computer. È la proiezione denominata «General Perspective Projection», esattamente la stessa descritta da Tolomeo nella sua Geografia quasi duemila anni fa. Il problema, osserva Brotton, è che «per la prima volta nella storia documentata, viene costruita una visione del mondo in base a informazioni che non sono disponibili pubblicamente e liberamente»; infatti, Google, pur offrendo la possibilità d’interfacciare le sue mappe (che in tal modo si arricchiscono), non rende disponibile il suo codice: «la storia delle carte geografiche non aveva mai visto in precedenza la possibilità di un monopolio di informazioni geografiche preziose da parte di una sola azienda».

Il geografo Franco Farinelli, che come Brotton fa riferimento a Manuel Castells per descrivere l’odierna società in rete, nelle pagine di La crisi della ragione cartografica diceva che «la rete non è la mappa, è il globo». Si comprende meglio questa sua affermazione, facendo riferimento al suo libro precedente: L’invenzione della Terra. Nell’ultimo scorcio del Seicento – egli dice, quando ormai, grazie alla riscoperta della proiezione di Tolomeo, il globo terracqueo poté essere ridotto a superficie piana, emerse in contrapposizione una viva attenzione per il paesaggio. Rispetto alla mappa, dove il mondo di cui facciamo esperienza è ridotto a segni convenzionali e ogni punto e simile a qualunque altro perché identificabile con delle coordinate, il paesaggio è la riscoperta del mondo che viviamo, dove ogni luogo è unico e ricco di vita – non un segno.

Se osserviamo Saroo Brierley da questo punto di vista suggerito da Franco Farinelli, ci rendiamo conto che il fascino di Google Earth sta nella sua capacità d’immergerci in un paesaggio che è la duplicazione virtuale del mondo così come lo conosciamo e che, nello stesso tempo, ci permette anche di sfogliare strati d’informazione di una ricchezza irraggiungibile con le mappe tradizionali. Ma non solo; siccome sul globo terracqueo possiamo spostarci tenendo in mano un dispositivo mobile collegato a Google Earth, il passaggio dal «paesaggio» all’«informazione» è tanto immediato, da farci venire quella vertigine che s’insinua quando non riusciamo più a comprendere ciò che reale e ciò che è virtuale. Cosicché, mentre le mappe, come Swissmap, ci dicono che c’è ancora un mondo di cui fare esperienza, Google Earth c’induce invece a cercare nel mondo ciò che già esiste nell’«invisibile antimondo» (Farinelli) del virtuale.