Non c’è popolazione attuale né mai ce ne fu in passato che non abbia una qualche forma di sentimento religioso. Come il linguaggio, anche la religione è un universale cognitivo della nostra specie e, in quanto tale, ha un’evoluzione.

Siamo cognitivamente «nati per credere» perché il meccanismo della selezione naturale ha premiato l’attitudine a pensare in termini di obiettivi e di intenzioni, un adattamento biologico importantissimo per un animale sociale come l’uomo. Per ciascuno di noi è normale immaginare che dietro ad ogni fenomeno naturale ci sia una causa intenzionale, uno scopo, forse anche un disegno perché quest’attitudine offre il vantaggio di anticipare mentalmente la presenza di agenti che potrebbero essere prede o predatori. Effetto collaterale di questa caratteristica della nostra mente fu l’inclinazione ad ipotizzare la presenza di agenti intangibili, in certi casi anche dotati di una intenzionalità capace d’influire sulle vicende umane.

Professore di psicologia all’Università della British Columbia a Vancouver, negli ultimi dieci anni Ara Norenzayan e il suo gruppo di ricercatori hanno condotto numerose indagini volte non solo a studiare i meccanismi evolutivi delle religioni ma, in particolare, il ruolo che esse hanno avuto nel trasformare la nostra vita sociale. Il risultato di queste ricerche è stato pubblicato in un volume intitolato Grandi Dei. Come la religione ha trasformato la nostra vita di gruppo.

Dalle ricerche di Norenzayan emerge che, perché a qualunque livello di complessità (dalle divinità marine o ai grandi dei delle fedi monoteiste) possa attecchire la fede religiosa, occorrono quattro condizioni: «1) formare rappresentazioni mentali intuitive degli agenti soprannaturali; 2) considerare volontariamente gli agenti soprannaturali come fonte reale e rilevante di significato, di consolazione e di controllo; 3) essere stati esposti culturalmente, in precedenza, all’idea che esistano particolari divinità e aver dedotto che, tra tutti gli agenti soprannaturali rappresentabili mentalmente, soltanto queste specifiche divinità meritino di essere credute reali e importanti; 4) mantenere questo impegno senza compiere ulteriori processi cognitivi che potrebbero mettere in crisi le credenze intuitive». In pratica: nati per credere, sviluppando già da bambini quella teoria della mente che ci permette di attribuire intenzionalità anche agli altri e non solo a noi, quello che poi ci serve per sviluppare un sentimento religioso è solo un’esposizione culturale ad una narrazione condivisa e convincente, sospendendo l’esercizio del dubbio.

Secondo Norenzayan questo meccanismo basilare di ogni credenza religiosa non spiega perché, partiti da una molteplicità di dei, si sia poi arrivati ad avere poche religioni monoteiste. Norenzayan ha trovato la spiegazione nella necessità sociale di avere strumenti di controllo adeguati a società caratterizzate dall’aumento del numero di persone anonime. Secondo l’ipotesi di Norenzayan, le piccole società di cacciatori-raccoglitori avevano dei meccanismi di controllo sociali basati sulla conoscenza reciproca. Gruppi sociali più grandi dovettero però trovare meccanismi diversi. Norenzayan condivide la convinzione dell’antropologo britannico Robin Dunbar, il quale sostiene che c’è limite cognitivo alla nostra capacità di mantenere relazioni sociali stabili, un limite invalicabile perché correlato alle dimensioni della nostra neocorteccia.

L’evoluzione culturale ha proceduto anch’essa per tentativi ed errori, prima di selezionare in entità soprannaturali figure adatte per sorvegliare, questa volta dall’alto, i soggetti ormai anonimi che andavano incrementando il numero delle persone che, attorno al diecimila prima di Cristo, cominciarono a vivere assieme nelle prime città- Stato lungo i fiumi della Mesopotamia. La domesticazione delle piante e degli animali è pressoché coeva alla creazione di grandi insediamenti urbani, e in un certo senso le religioni basate sul rispetto di divinità poste di là dei confini umani furono una sorta di auto-addomesticamento del nostro genere attraverso una selezione culturale di gruppo che favorì le società più grandi.

La ricostruzione di Norenzayan mette in evidenza che il sentimento religioso, di per sé, non ha nessuna valenza morale: come ancora oggi per i gruppi di cacciatori-raccoglitori sopravvissuti, i piccoli gruppi sociali che caratterizzarono la maggior parte della nostra esistenza non avevano divinità che prestavano attenzione alle azioni umane o che definivano precetti morali. I tratti moralizzanti dei Grandi Dei furono selezionati dall’evoluzione culturale solo in seguito, dichiara Norenzayan, quando le assai più grandi società costituite di individui anonimi avevano la necessità di figure intangibili capaci di fornire regole di condotta sociali.

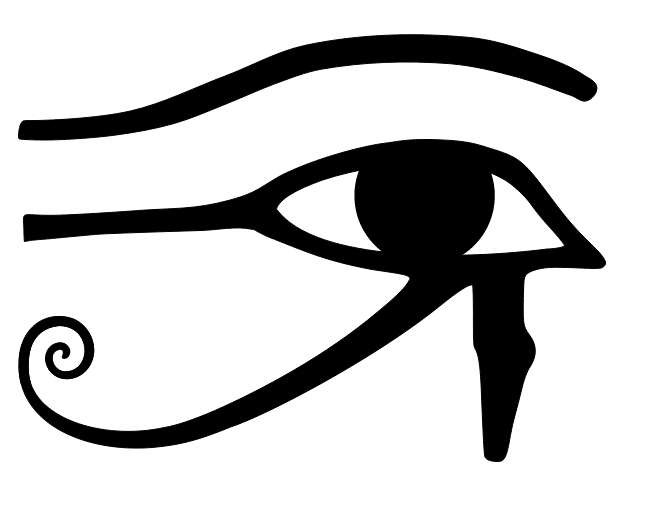

Il sentimento religioso ci appare naturale perché abbiamo l’inclinazione a credere nel dualismo mente-corpo, abbiamo cioè l’impressione di essere, sì, in un corpo ma anche di essere qualcosa che lo supera. È quindi un passo breve pensare di avere qualcosa come un’«anima» che, finita la vita, possa sopravvivere altrove. Atei, per contro, si diventa – osserva Norenzayan, sviluppando un’attitudine critica nei confronti della funzione sociale dei culti religiosi. Secondo le ricerche condotte da Norenzayan, i fedeli delle grandi religioni odierne hanno maggior fiducia nei credenti di altre fedi, che non negli atei. Tuttavia, osserva ancora Norenzayan, ci sono società, come quelle scandinave, che additano la possibilità di creare società cooperative di non credenti. Queste società non più sorvegliate dall’occhio dei Grandi Dei si consolidano quando lo stato di diritto mostra di funzionare, sono quei casi in cui le istituzioni laiche hanno determinato un declino della religiosità, usurpando la capacità della religione di incentivare la costruzione di comunità.