Il 20 maggio di ogni anno è il World Metrology Day, la Giornata mondiale della metrologia, la scienza della misurazione. Forse non sarà una ricorrenza particolarmente conosciuta ma quest’anno ha assunto un valore speciale perché ha coinciso con la ridefinizione di quattro unità di misura fondamentali, fra le quali il ben noto chilogrammo.

Per la vita d’ogni giorno non cambierà nulla ma per la scienza e la tecnica si tratta di un’innovazione di non poco conto. È comunque per tutti una splendida occasione per avvicinarsi al mondo della misurazione che non interessa solo ingegneri e scienziati ma coinvolge ciascuno di noi, tutti i giorni: dal pesare la frutta al supermercato a misurare la temperatura in casa, dal provare una ricetta in cucina a controllare la pressione degli pneumatici della nostra auto. Ma anche se non misuriamo direttamente, ci serviamo senza saperlo di misurazioni eseguite nella progettazione, nella costruzione o per il funzionamento di moltissime applicazioni di scienza e tecnologia, come per esempio in un telefono cellulare, dove occorrono misurazioni precise di corrente elettrica, temperatura e, nel GPS, di tempo fino al miliardesimo di secondo.

Da sempre la misura accompagna le attività umane. Misuravano gli antichi Egizi per costruire le piramidi, nel 240 a.C., il greco Eratostene misurando l’ombra di un bastone determinò la circonferenza della Terra, misuravano i grandi navigatori per trovare posizione e rotta. Misurava Galileo Galilei che diceva «il libro dell’Universo è scritto in lingua matematica» e dava così inizio, col metodo sperimentale, alla scienza moderna alla cui base sta la misurazione. L’essenza del misurare è il confronto: quanto è più alto, chi è più veloce, cosa è meno caldo? Ma il confronto deve essere oggettivo, non basato su sensazioni, ma esprimibile con dei numeri. Ci sono due tipi di caratteristiche, di proprietà: quelle misurabili come la lunghezza, la velocità, il tempo e quelle non – o per lo meno non ancora – misurabili, come l’amore, la gioia o il dolore. Le proprietà misurabili sono dette grandezze fisiche o, semplicemente, grandezze. Misurare vuol dunque dire confrontare due grandezze che devono essere dello stesso tipo. Non si possono confrontare lunghezza e velocità ma è possibile confrontare due velocità e dire, per esempio, che una certa automobile è dieci volte più veloce di una certa bicicletta. Perché il confronto sia comprensibile da tutti occorre prendere una grandezza di riferimento, l’unità di misura. E qui cominciano le difficoltà perché bisogna sceglierne una che vada bene per tutti. Galileo misurava il tempo con il polso, le distanze si misuravano in miglia, stadi, verste e una stessa unità di misura come il piede o la libbra potevano avere valori diversi a seconda della regione. Capitava che un mercante di stoffe fiorentino misurasse il suo prodotto con unità diverse da quelle, per esempio, in uso a Milano per cui occorreva trasformarle e nei mercati delle città erano affisse le varie unità di misura.

Con il progresso della scienza e della tecnica e l’espansione dei commerci, la presenza di tante unità differenti costituiva un ostacolo sempre maggiore. Un primo passo verso l’armonizzazione delle unità fu compiuto negli anni della Rivoluzione francese e per questo furono coinvolti grandi nomi della scienza come Lagrange, Laplace e Lavoisier che elaborarono il Sistema metrico. Si dovette attendere quasi un secolo per arrivare al primo vero trattato internazionale, la Convenzione del Metro, firmata da 17 Stati fra cui la Svizzera, a Parigi il 20 maggio del 1875, la data della Giornata mondiale della metrologia. Fino ad oggi hanno aderito alla Convenzione 60 Stati e altri 42 sono membri associati. Con la firma della Convenzione fu creato il Bureau International des poids et mesures BIPM (Ufficio internazionale dei pesi e delle misure) con sede a Sèvres presso Parigi, il «custode delle unità di misura». Il BIPM lavora sotto la supervisione del Comité international des poids et mesures e l’organo supremo della Convenzione del Metro è la Conférence générale des poids et mesures CGPM, nella quale sono rappresentati tutti gli Stati membri e che si riunisce di solito ogni quattro anni.

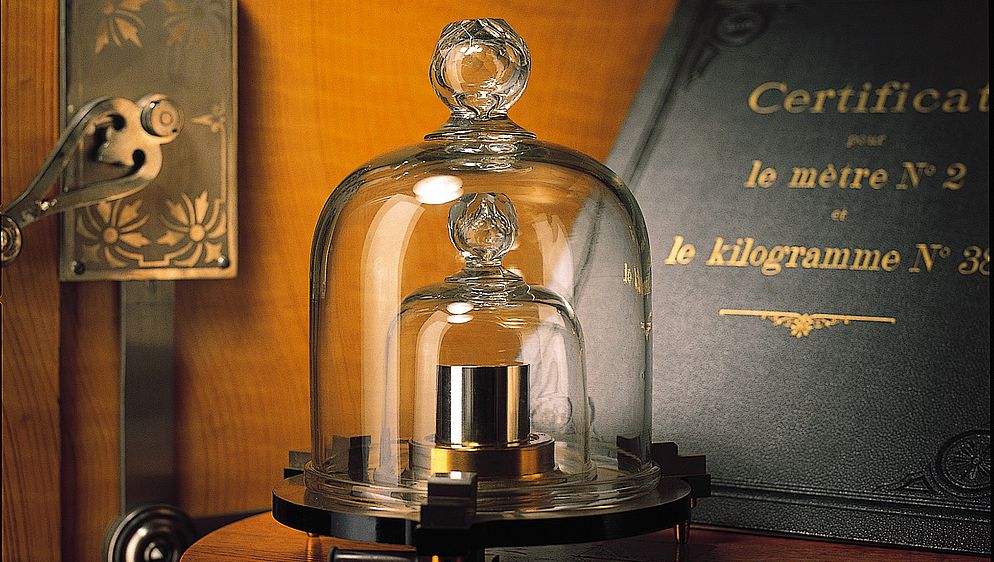

La prima volta, nel 1889, dopo aver realizzato i campioni materiali delle unità di misura metro e chilogrammo, la CGPM ne distribuì delle copie agli Stati membri, estratte a sorte. La Svizzera ricevette il metro numero 2 e il chilogrammo numero 38, una barra e un cilindro fatti di una lega di platino e iridio. Inizialmente, il sistema si chiamava MKS perché comprendeva tre grandezze base, la lunghezza, la massa e il tempo, con le rispettive unità metro, chilogrammo e secondo.

Con gli anni, il sistema si perfezionò, adeguandosi ai progressi di scienza e tecnica e, nel 1960, nacque l’attuale Sistema internazionale, il Système International d’unités, noto come SI. L’SI si basa su sette grandezze fondamentali, ognuna con la sua unità di misura e con i loro simboli. Sono la massa con il chilogrammo kg, la lunghezza con il metro m, il tempo con il secondo s, l’intensità di corrente elettrica con l’ampère A, la temperatura con il kelvin K, la quantità di sostanza con la mole mol e l’intensità luminosa con la candela cd. L’SI è decimale e coerente. Multipli e sottomultipli delle unità sono tutti potenze di dieci: ad esempio il chilometro che corrisponde a 1000 metri e il nanosecondo a un miliardesimo di secondo. Coerente vuol dire che le unità di misura delle altre grandezze derivano dalle sette unità fondamentali moltiplicandole o dividendole fra loro. Per esempio, la velocità si ottiene dividendo la distanza per il tempo e la sua unità di misura è il metro diviso il secondo. L’SI è diffuso in tutto il mondo e in quasi ogni nazione, fra cui la Svizzera, è vincolante per la scienza, la tecnica e il commercio. Gli USA faticano un po’ ad abituarsi e altrove, come anche da noi, nel linguaggio comune stentano a scomparire certe unità non internazionali, come la caloria o il cavallo che correttamente, anche a livello legale, sono il joule e il watt.

Per restare al passo con la rapida evoluzione tecnica e scientifica, anche l’SI deve adattarsi e il più recente cambiamento è stato deciso dalla CGPM riunita a Versailles il 16 novembre dell’anno scorso. Tutte le unità fondamentali non sono più definite in base a un prototipo materiale ma attraverso una cosiddetta costante naturale. Già nel 1983 il metro prototipo fatto di metallo fu sostituito da una definizione non materiale basata sulla velocità della luce. Infatti, gli artefatti materiali, col tempo, possono seppur leggerissimamente, modificarsi. Così è successo anche per il cilindro di platino-iridio, il prototipo del chilogrammo che, durante gli anni, pur protetto, si era leggermente modificato. La decisione dello scorso anno è entrata in vigore il 20 maggio di quest’anno e anche il chilogrammo prototipo è stato messo da parte.

Ora il chilogrammo è definito attraverso la costante di Planck che, come tutte le altre costanti naturali è universale. Il chilogrammo-campione è ormai in tutto il mondo un pezzo da museo. Anche da noi, dove è custodito al METAS, l’Istituto federale di metrologia con sede a Wabern presso Berna e che, con i suoi 230 dipendenti, è il centro di competenza della Confederazione per tutte le questioni inerenti alla metrologia, agli strumenti di misurazione e ai metodi di misura.