«E chi è perennemente adirato prenda la rosa e un po’ meno di salvia e le riduca in polvere, e nel momento in cui lo assale l’ira le avvicini al naso, infatti la rosa consola, la salvia rallegra». Nel Medioevo parlava così della rosa, Ildegarda di Bingen, che proseguiva: «tutti i farmaci ai quali la rosa viene aggiunta, per quanto poca, sono tanto migliori, per l’aggiunta cioè delle sue forze buone».

Della rosa si utilizzano le foglie, i petali, i frutti e i semi. Anticamente, grazie alla ricchezza dei suoi diversificati componenti, era usata per un’ampia gamma di patologie: mal di testa, ansia, problemi epatici e mestruali, affezioni cutanee, perfino contro la peste. Nella medicina dei conventi era ritenuta un farmaco miracoloso per ridare tono al sistema nervoso e proteggere dalle infezioni, (come spesso succede studi recenti hanno dimostrato l’effettiva proprietà della rosa di stimolare il sistema immunitario, mentre secondo altre ricerche le ciotole contenenti petali di rose non possono essere attaccate dai batteri).

Erodoto narra che coltivavano rose i persiani e i babilonesi; dai roseti degli imperatori Moghul del Kashmir ai giardini famosi di Rodi e di Lesbo, la rosa è sempre presente. Fu la grande poetessa Saffo a definirla regina dei fiori. Cantata dai poeti di molti popoli, ritratta mille volte dagli artisti per l’elaborata forma del fiore perfetto dai petali violentemente colorati o sfumati, con le sue spine, il suo profumo e il suo eterno fascino, il nome della rosa ha attraversato i secoli.

Servirebbero molti libri per descriverne l’uso simbolico, basti sapere che gli alchimisti spesso intitolavano i loro trattati Il roseto dei filosofi e che l’ordine dei Rosa Croce poneva nel loro emblema una croce al centro di una rosa.

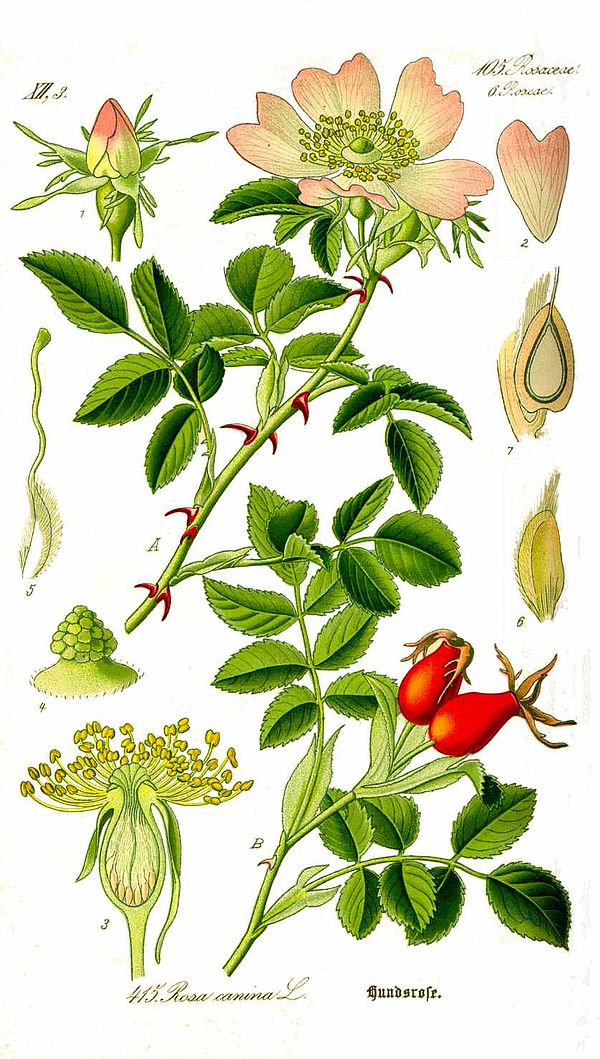

Esistono almeno 150 specie di rose, antiche e recenti ma soprattutto spontanee, un vastissimo gruppo che i botanici cercano di inquadrare in una classificazione organica. Ancora oggi la coltivazione della rosa è praticata in tutti i continenti su larga scala, non solo a scopo ornamentale ma per ricavarne il prezioso olio essenziale. Sono però le specie spontanee a essere fortemente ricche di qualità curative. La più efficace si chiama Rosa Canina, detta anche rosa di siepe, o rosa selvatica. È una specie selvatica, con un arbusto a foglie caduche, lunghi rami arcuati, spine acute e robuste, fiori bianco perlati-rosacei. È una sorpresa verso l’autunno, incontrare i frutti nel bosco, nascosti fra gli arbusti e altri alberi. Sono caratteristiche bacche di un rosso acceso avvolte in sepali pelosi (elementi del calice) e ricche di semi, detti «Cinorrodi» (in greco cinorrodo significa «rosa dei cani»), si raccolgono in agosto-settembre e si essiccano al sole. Cento grammi di Cinorrodi contengono la stessa quantità di vitamina C di un chilo di agrumi, 50 volte più del limone e hanno proprietà rinfrescanti, antiinfiammatorie dell’apparato genito-urinario, diuretiche, astringenti e vitaminizzanti. Inoltre facilitano l’assorbimento del Calcio e del Ferro, possono aumentare l’attività del sistema immunitario e agire in varie funzioni biochimiche dell’organismo, come la sintesi del collagene.

L’estratto di rosa Canina, oltre alla vitamina C, contiene carotenoidi, flavonoidi e antociani, che agiscono sinergicamente con una grande efficacia antiossidante e protettiva delle articolazioni. Studi recenti hanno dimostrato un particolare effetto su pazienti affetti da osteoartrite, con una netta riduzione del dolore, dell’infiammazione e della rigidità articolare. Il macerato glicerico di rosa canina si ottiene dalla macerazione dei giovani getti raccolti in primavera; ha proprietà antianemiche e antiallergiche, è utile nelle cefalee vasomotorie (leggeri mali di testa) per artrosi, reumatismi infiammatori, fragilità capillare, ed è importante anche per i bambini che presentano problemi di crescita legati a infiammazioni ripetute.

L’uso dei preparati di rosa canina non comporta rischi né interazioni con altre piante e farmaci. L’olio essenziale di alcune specie di rosa si ottiene dalla distillazione in corrente di vapore o acqua dei petali freschi. L’acqua di rose è un prodotto secondario di questo processo. Si dice che fu il famoso medico persiano Avicenna, vissuto nel X secolo, a ideare la prima acqua di rose, rinfrescante, profumata e leggera, largamente usata in cosmetica. Contro gli spasmi addominali si beveva il decotto dei frutti di rosa canina, ma anche le marmellate, dal piacevole sapore asprigno, erano molto apprezzate in dosi elevate come rinfrescanti e lassative.

Riportiamo la vecchia ricetta di una preziosa marmellata che si assumeva a cucchiai, come leggero rilassante e per conciliare il sonno: macerare per 10 giorni nel vino bianco, 500 g di frutti ben maturi di rosa canina; spremerli e ridurli in poltiglia, aggiungere zucchero o miele in pari peso, cuocere fino al raggiungimento della consistenza voluta.