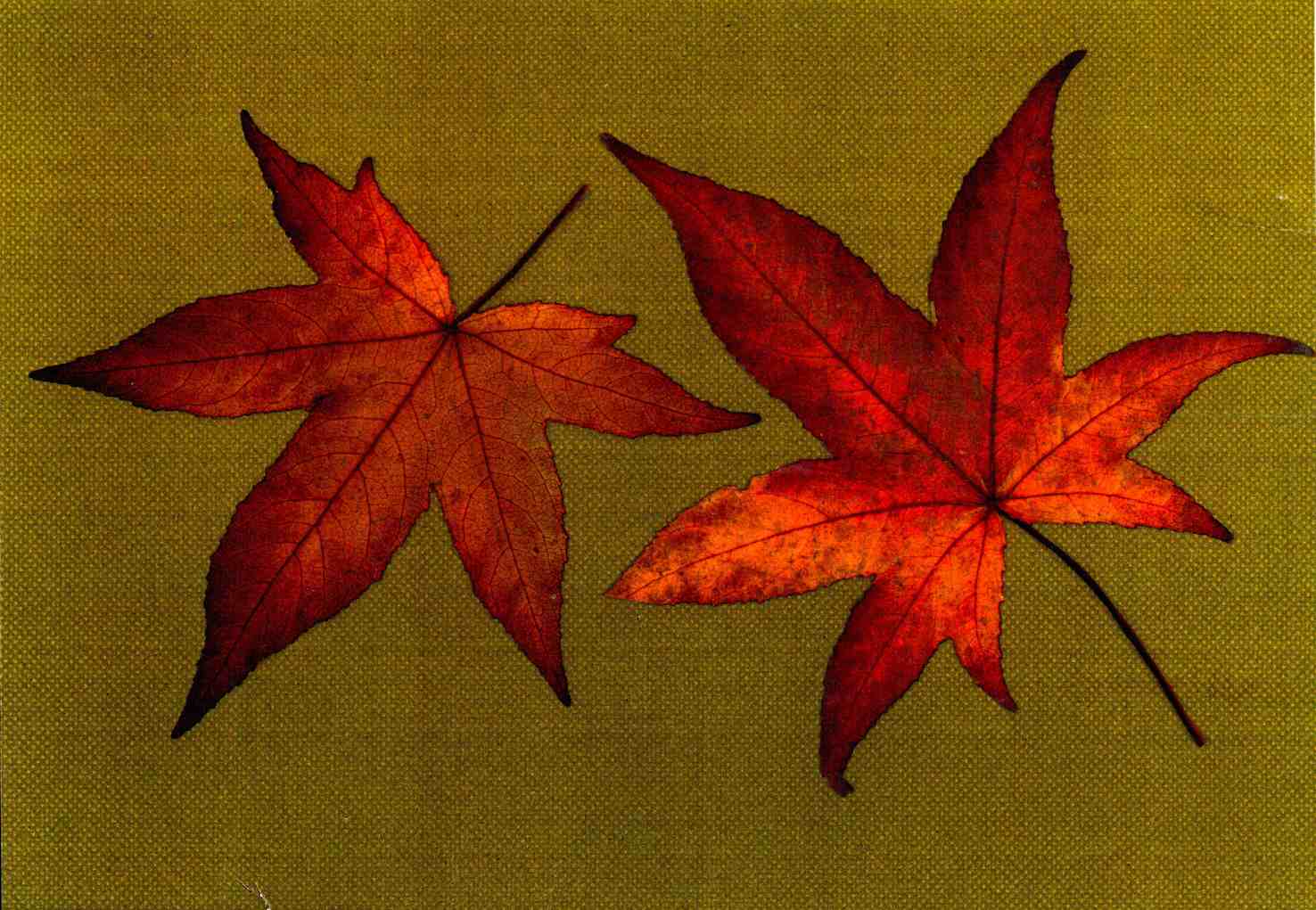

Sul versante italiano, la chiamano la «Valle dei pittori», e su quello svizzero è invece nota con il nome «Centovalli». Nel primo caso, infatti, la bellezza e la ridondanza dei boschi attirano numerosi artisti, che trovano ispirazione e suggestioni per creare le loro opere. Soprattutto durante l’autunno, quando la Natura si esprime con una sinfonia di caldi colori generati dal denso fogliame degli aceri, dei faggi, delle betulle e dei pioppi, che si preparano al riposo invernale. Quando in tutte le infinite tonalità e sfumature dei gialli, dei rossi, degli arancioni e dei marroni creano una opulenta tavolozza cromatica.

E sul versante ticinese, al pari riccamente selvoso, si trova invece un fitto reticolo di valli e vallecole, che confluiscono nella Melezza orientale, tributaria della Maggia a Ponte Brolla. Grazie alla sua collocazione geografica, era ed è una regione generosamente irrorata con copiose precipitazioni, posta tra l’Ossola a Ovest, e il Lago Maggiore (Verbano) a Est. A Càmedo, in terra ticinese, unico caso finora documentato in Svizzera, sono stati totalizzati nel 1986 ben 4mila millimetri di pioggia! Un clima favorevole per la formazione e la persistenza, attraverso molti millenni, di una densa varietà di vegetazione legnosa (alberi e arbusti), che conferisce una particolare ricchezza all’ambiente silvano.

Copertura arborea in parte modificata dall’uomo nel corso di parecchi secoli, che favorì il predominio del castagno a scapito delle querce. Selve che, in tempi precedenti avevano conosciuto la prima penetrazione di ardimentosi uomini-cacciatori, i quali vi si avventuravano alla scoperta del bosco insubrico affacciato sulla Padania. Dove vi trovavano un’abbondante preda per soddisfare i loro appetiti: cinghiali, cervi, caprioli, orsi.

Frane o sbarramenti morenici di origine glaciale avevano creato, fin da epoca remota, i presupposti morfologici per la formazione di un lago più o meno esteso, che occupava l’attuale territorio a cavallo tra Santa Maria Maggiore, 800 metri (Melezza occidentale) e Re, 710 metri (Melezza orientale). Là dove le acque sono incerte se scendere verso l’Ossola, oppure verso Locarno.

A causare lo svuotamento del bacino lacustre, e la successiva messa allo scoperto della stratigrafia lungo le sponde con uno spessore di circa 30 metri, furono frane ed erosioni. Ciò svelò l’esistenza di banchi argillo-sabbiosi più o meno cementati contenenti sottili straterelli con impronte di foglie, ramaglia, pigne (strobili) di larici e abeti, oltre che di pollini. Il giacimento fossilifero di Re attirò l’attenzione e l’interesse degli studiosi lombardi già alla fine del 1800. Sordelli pubblicò nel 1896 le prime illustrazioni delle impronte di numerose foglie (filliti), che documentavano la presenza di un bosco lussureggiante durante molti millenni. Gli studi successivi, e fino in epoca recente (Bertolani Marchetti 1956, Sidler e Hantke 1993, Pini e Ravazzi 2005) hanno confermato lo straordinario interesse del giacimento di Re per la storia della vegetazione in Europa. Le vestigia di un’imponente e complessa foresta si è svelata agli occhi degli studiosi dopo 50mila anni!

Nel corso delle indagini sono state reperite, e spesso in ottimo stato di conservazione, ben 32 specie differenti di alberi e arbusti. Questo prezioso Museo di botanica, questa unica testimonianza del passato, è la documentazione dell’esistenza di un bosco ricco e composito, molto dinamico nel corso del tempo. Bosco che in parte richiamava la situazione ambientale attualmente presente sulle rive del Mar Nero, nella Colchide caucasica, con alberi scomparsi nelle nostre regioni. Come le Zelkova simili all’olmo, l’abete di Nordmann (Abies nordmanniana) e lo straordinario rododendro del Ponto (Rhododendron ponticum), un alberello alto fino a sei metri, con le foglie lunghe venti centimetri e i fiori intensamente profumati. Tra queste, anche una specie di castagno caratterizzato per le sue grandi foglie (Castanea latifolia), quindi ben differente dal nostro albero attuale.

Il Lago di Re ha conosciuto molte vicissitudini ambientali fino alla sua scomparsa. È stato anche ricoperto dall’ultima avanzata del glacialismo würmiano tra 25mila e 15mila anni or sono, e le impronte delle foglie fossili sono rimaste molto ben conservate, mantenendo il loro valore documentativo. Queste foglie sono le testimonianze dell’esistenza di differenti fisionomie del bosco a seguito delle contrastate situazioni climatiche e quindi ambientali.

A una dominanza del bosco di latifoglie sulle pendici circostanti della valle; con aceri, querce, castagni, faggi, frassini, olmi e carpini, faceva riscontro una folta presenza di salici, pioppi e ontani presso le rive del lago di Re. Si sono avvicendati anche periodi climatici più miti e asciutti che hanno favorito l’insediamento della vescicaria (Colutea arborescens), del bosso (Buxus sempervirens), e del ginepro di Sabina (Juniperus sabina). Tutte piante che hanno attualmente una diffusione di tipo mediterraneo. Inoltre, altre specie che hanno un areale incentrato nei Balcani e in Asia Minore (Colchide), come il castagno e il rododendro pontico.

Le analisi, gli studi, le interpretazioni dei dati raccolti a Re, hanno rivelato una fisionomia boschiva analoga e contemporanea con l’altrettanto famosa località fossilifera di Pianico-Sèllere nella Bergamasca (giacimento di Leffe), espressione della continuità geografica e cronologica della vasta foresta che si estendeva senza soluzione di continuità, ininterrotta da Ivrea al Bresciano, e che cingeva la Padania: il bosco insubrico.