Dal punto di vista della nostra storia evolutiva, la domesticazione di piante e animali – che ci affrancò dalla generale condizioni di cacciatori-raccoglitori e creò le condizioni per la crescita di nuclei urbani sempre più popolati, preludio di società complesse – è un evento accaduto recentemente: poco più di diecimila anni fa. Prima di allora, vivevamo in tribù, mangiavamo ciò che noi stessi cacciavamo o raccoglievamo, indossavamo e calzavamo quanto fatto con le nostre stesse mani, servendocene anche per allestire alloggi spesso provvisori. Parlavamo, e il racconto di storie costituiva il modo consueto di vivere assieme; suonavamo perché la musica e il canto servivano per far sentire unita la comunità – ma non sapevamo né cos’è la scrittura, né tantomeno che cosa sono i numeri. Ebbene, secondo John Zerzan, il più noto teorico della corrente primitivista dell’ecologia radicale nordamericana, la domesticazione di piante e animali e il conseguente sviluppo dell’agropastorizia, che ha creato le condizioni perché solo poche persone producessero (spesso in sovrabbondanza) cibo per una comunità inurbata sempre più grande, caratterizzata dalla crescente differenziazione delle professioni, è stata l’inizio della nostra decadenza, arrivando a produrre «un disastro chiamato cultura».

Insieme di correnti culturali eterogenee, il primitivismo – tra i cui precursori è il filosofo svizzero Jean-Jacques Rousseau – in questi ultimi anni sta conoscendo un nuovo impulso negli Stati Uniti, dove le riflessioni di Henry David Thoreau, l’autore di Walden, ovvero La vita nei boschi, non sono mai state accantonate. Ciò che si sta verificando è una radicalizzazione del primitivismo, secondo il quale siamo già andati di là del punto di non ritorno in una relazione sostenibile tra la nostra specie e il pianeta Terra.

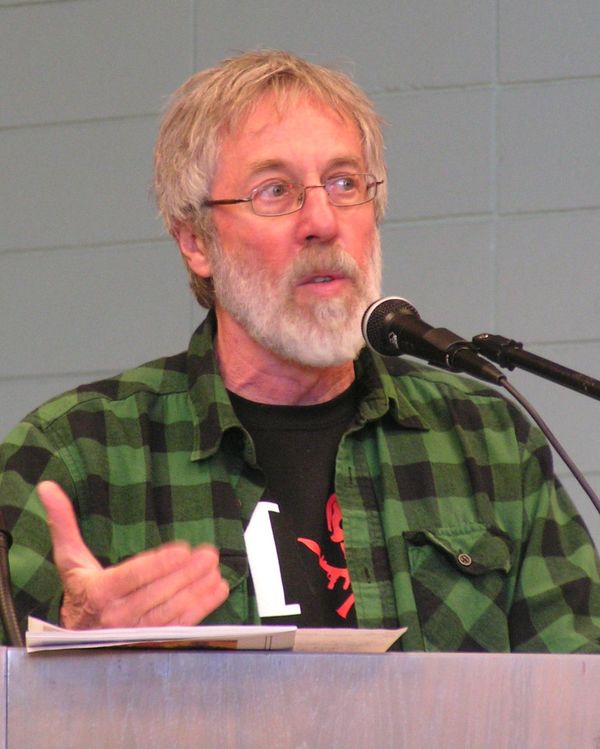

John Zerzan è l’anarchico statunitense che da qualche decennio sta influenzando con forte determinazione un movimento sociale che vuole l’emancipazione dallo stato di civiltà per raggiungere un consapevole primitivismo. Secondo Zerzan, norme sociali, culturali e religiose c’impediscono di vedere le rovine che ci stanno attorno, tra le quali ci aggiriamo infelici ma illusi che domani, un nuovo gadget o una nuova moda, potranno appagarci del sentimento insopprimibile di defraudazione, quello che Freud chiamava «disagio della civiltà».

La critica radicale di Zerzan è rivolta ai fondamenti della nostra civiltà: l’agricoltura, il linguaggio, il pensiero simbolico, e l’idea stessa di tempo. Laureato in filosofia e anarchico militante, Zerzan ha impostato la sua critica alla civiltà, seguendo la scia di quei filosofi appartenuti alla cosiddetta «Scuola di Francoforte», i più noti dei quali sono stati Theodor W. Adorno e Max Horkheimeir, ma anche Herbert Marcuse e Erich Fromm, che negli Stati Uniti ebbero una forte influenza. La peculiarità di Zerzan, però, consiste nel fatto che se i filosofi e sociologi citati criticavano la modernità come sistema organizzato di oppressione dell’uomo e di sfruttamento della natura senza però mai chiaramente dire quale fu il tempo storico, nel quale l’umanità fece esperienza di una vita pienamente soddisfacente, John Zerzan dichiara senza esitazione che quel tempo è quello nel quale visse la nostra specie per i quasi duecentomila anni che precedettero l’agropastorizia. Si tratta, quindi, di un tempo molto antecedente l’arco temporale lungo il quale, secondo il sociologo tedesco Norbert Elias, si è compiuto il nostro «processo di civilizzazione»

L’accezione che Zerzan ha del concetto di «simbolico» è molto estesa, includendo tutto quanto è stato espresso dalla cultura alfanumerica. Anche la nozione di «tempo» è definita simbolica perché è impossibile, egli dice, avere una concezione lineare del tempo senza disporre del linguaggio: «lo sviluppo del senso del tempo – l’adeguamento al tempo – è un processo di assuefazione ad un mondo sempre più reificato», scrive Zerzan, per il quale il «mondo reificato» è quello che abbiamo trasformato in un insieme di cose infinitamente manipolabili, perdendo con esse qualunque forma di relazione che non sia quella funzionale a dei fini produttivi.

Il tempo, prima scandito dai campanili e sulle facciate dei più importanti edifici pubblici, è sceso fino a mettersi ai nostri polsi: «ne risulta non tanto il controllo sul tempo ma il suo opposto: l’imprigionamento, da parte del tempo, in un mondo di reale alienazione». La scansione del tempo è vista dal primitivista americano come meccanismo ansiogeno, che c’impedisce di vivere nel presente.

La posizione di John Zerzan è senza equivoci: il pianeta sta collassando sotto un’insostenibile impronta ecologica prodotta da una specie invasiva che, vissuta per quasi duecentomila anni in armonia con la natura, domesticando piante e animali, ha creato le condizioni per accrescere la sua progenie, diminuendo la sua felicità. Nel corso della storia, in tutte le culture sono stati numerosi i miti dell’«età dell’oro», di un’epoca cioè nella quale vivere era semplice perché i beni erano a portata di mano e l’impegno quotidiano per procurarceli era poco; quell’epoca, insomma, che Rousseau nel suo Discorso sulle scienze e le arti chiamò lo «stato di natura». Per Zerzan quel mito allude inequivocabilmente a quando eravamo cacciatori-raccoglitori, per molto tempo incontrando nel nostro cammino animali di facile preda perché evoluti in nostra assenza.

Ma, a questo punto, s’impone una domanda: perché i cacciatori-raccoglitori, se davvero stavano meglio di chi aveva inventato l’agricoltura, vennero messi ai margini? Zerzan trova la risposta negli studi di antropologi e paleoantropologi che hanno esaminato la dinamica dell’espansione della nostra specie fatta per mezzo di «armi, acciaio e malattie» – per dirla con il titolo di un libro di Jared Diamond. In pratica, i cacciatori-raccoglitori non seppero opporsi a invasori che, proprio grazie alla divisione del lavoro resa possibile dalla sovrapproduzione alimentare, si erano specializzati nella guerra. Ma se a nessun antropologo verrebbe in mente di dire che occorre far marcia indietro, John Zerzan non conosce tentennamenti: «è evidente che non ci si può liberare in un istante dell’industrializzazione e delle fabbriche, ma è altrettanto chiaro che se ne deve perseguire l’eliminazione con tutto il vigore nell’impeto dell’attacco».