Due terzi del nostro pianeta sono ricoperti d’acqua e restano per noi un mondo ancora sconosciuto. I dati che abbiamo raccolto finora sono ancora troppo pochi e disomogenei. Eppure la nostra esistenza dipende in gran parte proprio dal mare, dagli oceani e dai bacini d’acqua dolce, che ci garantiscono molte risorse vitali. Dialogare con il mondo sommerso diventa una priorità. Raccogliere dati quantitativamente significativi e farlo in modo responsabile è fondamentale per conoscere meglio questo ambiente e proteggerlo.

In questo contesto è nato e si sta sviluppando il progetto Sunrise, inserito nel VII programma quadro della UE, che ha un capofila italiano, l’Università La Sapienza di Roma, oltre a una serie di partner sia italiani sia internazionali.

Una rete per le comunicazioni sottomarine, performante e a basso costo, ci consentirebbe una conoscenza più approfondita degli habitat subacquei, ampliando di conseguenza le nostre capacità di monitoraggio e intervento in ambienti altrimenti preclusi all’uomo (come ad esempio faglie, fosse e vulcani sottomarini) o in situazioni di particolare rischio (in caso di tsunami, sversamenti di sostanze inquinanti, o ancora per operazioni di sminamento, soccorso in mare, eccetera), senza considerare quanto si potrebbe fare per la tutela degli ecosistemi marini e la protezione di siti archeologici sommersi.

Il team della professoressa Chiara Petrioli, dell’Università La Sapienza di Roma, coordinatrice del progetto, ha intercettato già diversi anni fa le esigenze di gruppi di ricerca specializzati in ambito sottomarino, per i quali si rendeva necessario sviluppare una tecnologia di raccolta e scambio di dati affidabili che operasse appunto sott’acqua. Ma è proprio la peculiarità di questo elemento a rendere particolarmente difficile e sfidante il progetto.

Il primo aspetto critico riguarda le risorse. La ricerca in mare richiede già di per sé l’appoggio di navi attrezzate, personale qualificato e dispositivi particolari, con costi, di conseguenza, importanti. Le attrezzature inizialmente disponibili sono sempre state estremamente costose, i protocolli di comunicazione molto diversi tra loro, la quantità di dati raccolti utili minima.

Si aggiunga un ambiente di trasmissione ostico. La possibilità di creare un network di comunicazione efficiente e affidabile, al pari di quello Internet realizzato nell’etere grazie alle onde radio (il wi-fi), viene infatti ostacolato dalla natura stessa dell’acqua che non permette uguale velocità di propagazione dei segnali – 100mila volte più lenti che nell’aria – e la stessa distanza: in mare, le onde radio si propagherebbero solo per qualche metro.

Una prima fonte di ispirazione è arrivata dal sistema di comunicazione dei mammiferi marini, basato sulle onde acustiche. Dopo averlo studiato e copiato si è riusciti a realizzare dei modem acustici via via più performanti, in grado di trasmettere su frequenze diverse da quelle di balene e delfini, così da non disturbarli.

Poi è stato necessario creare un nuovo concetto di rete introducendo un cambio nei protocolli di comunicazione, nuovi linguaggi e un percorso ottimizzato. Quindi si è cercato di abbattere progressivamente i costi dei droni e dei dispositivi utilizzati in acqua.

Le trasmissioni in acqua – non è un mistero – sono complesse e possono essere afflitte dalle condizioni ambientali, molto mutevoli. La tecnologia acustica, in particolare, è parecchio sensibile a temperatura, salinità, moto ondoso, correnti, al passaggio di navi, tanto per citare qualcuno dei fattori di disturbo più comuni.

Fondamentale per accelerare il processo è stata, dunque, l’introduzione della multi-modalità, ovvero l’affiancamento alla comunicazione acustica di quella ottica.

Mentre la prima consente un flusso di dati limitato (da decine a centinaia di kbit al secondo), ma su lunghe distanze, la seconda ha una capacità maggiore (in termini di megabit al secondo) ma su distanze brevi.

Ulteriore passo in avanti è stato riuscire a far comunicare tra loro dispositivi diversi, caratterizzati da sistemi «proprietari» e modem costruiti da aziende diverse che, in genere, non sono in grado di dialogare tra loro. È nato così il primo standard di comunicazione acustica sottomarina integrata: Janus, l’esperanto 3.0.

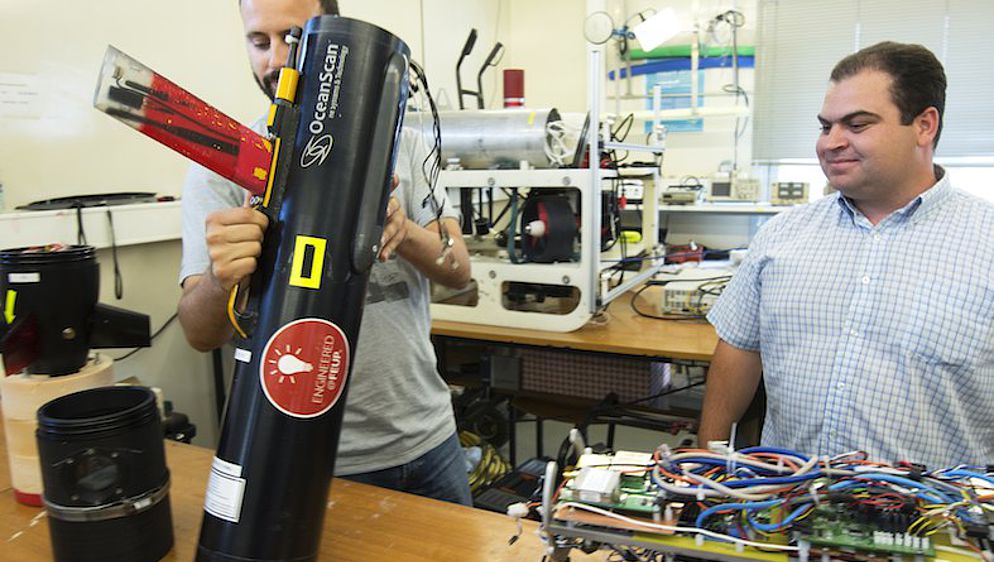

Al momento il progetto può contare su una flotta eterogenea di veicoli, una dozzina in tutto, tra droni e robot, sviluppati sia a fini commerciali sia al servizio della ricerca. Il progetto Sunrise ha anche quattro test bed (aree di prova) attivi in Italia, Portogallo, Olanda, Turchia, cui se ne aggiungerà presto uno nell’Oceano Atlantico, di fronte alla costa est degli Stati Uniti.

Accanto all’Università La Sapienza di Roma, il centro Nato STO Centre for Maritime Research and Experimentation di La Spezia, ISME (Interuniversity Center of Integrated Systems for the Marine Environment) di Genova e Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa, NEXSE, società italiana di system integration, l’Università di Firenze e l’Università della Calabria. Tra i player stranieri: EvoLogics (azienda europea che realizza modem acustici), le Università olandese e portoghese di Twente e Porto, SUASIS (azienda turca) e, la Northeastern University di Boston, cui si sono aggiunti grazie al sistema di open call GridNet (SME greca), Marine Southeast e University of Southampton (rispettivamente azienda e ateneo inglesi), l’Universitat de Girona (Spagna), la Tallinn University of Technology (Estonia) e la Heriot-Watt University di Edimburgo.