A che serve il sistema immunitario? Serve a difenderci da virus, batteri, parassiti e dalle malattie che provocano. Risposta esatta, ma non completa. Il sistema immunitario – l’insieme delle cellule sparse per tutto il corpo e di organi come i linfonodi, la milza e altri – ha un compito più generale, cioè riconoscere quello che fa parte del nostro organismo (quindi da proteggere) e quello che gli è estraneo, da eliminare perché potenzialmente pericoloso. In che modo lo fa? Controllando delle sostanze delle molecole, che si chiamano «antigeni», prodotte dalle cellule.

Un esempio. Molti virus e batteri sono pericolosi e devono essere eliminati: questi microrganismi producono antigeni speciali che permettono al sistema immunitario di identificarli come estranei o, come si dice con un termine inglese, non-self cioè non appartenenti al nostro corpo, quindi i microrganismi con antigeni non-self sono da eliminare. Una qualsiasi, nostra cellula normale – che ha antigeni diversi rispetto a quelli delle cellule non-self – è invece identificata dal sistema immunitario come nostra, cioè self, quindi da non eliminare.

E i tumori? Sono estranei? Certamente. Un tumore è formato da cellule che erano normali e che, a causa di mutazioni, cambiamenti in un certo numero di geni, diventano anormali: non seguono più le regole, si riproducono disordinatamente, invadono e danneggiano organi normali fino a provocare la morte, se sono maligne. I geni mutati producono sostanze anormali che il sistema immunitario identifica come estranee (non-self), come le cellule che le hanno fabbricate: sono gli antigeni del tumore, i neo-antigeni. Il sistema immunitario sorveglia costantemente, cerca le cellule tumorali e, riconoscendo i neo-antigeni, le attacca per distruggerle, soprattutto mediante i linfociti T citotossici.

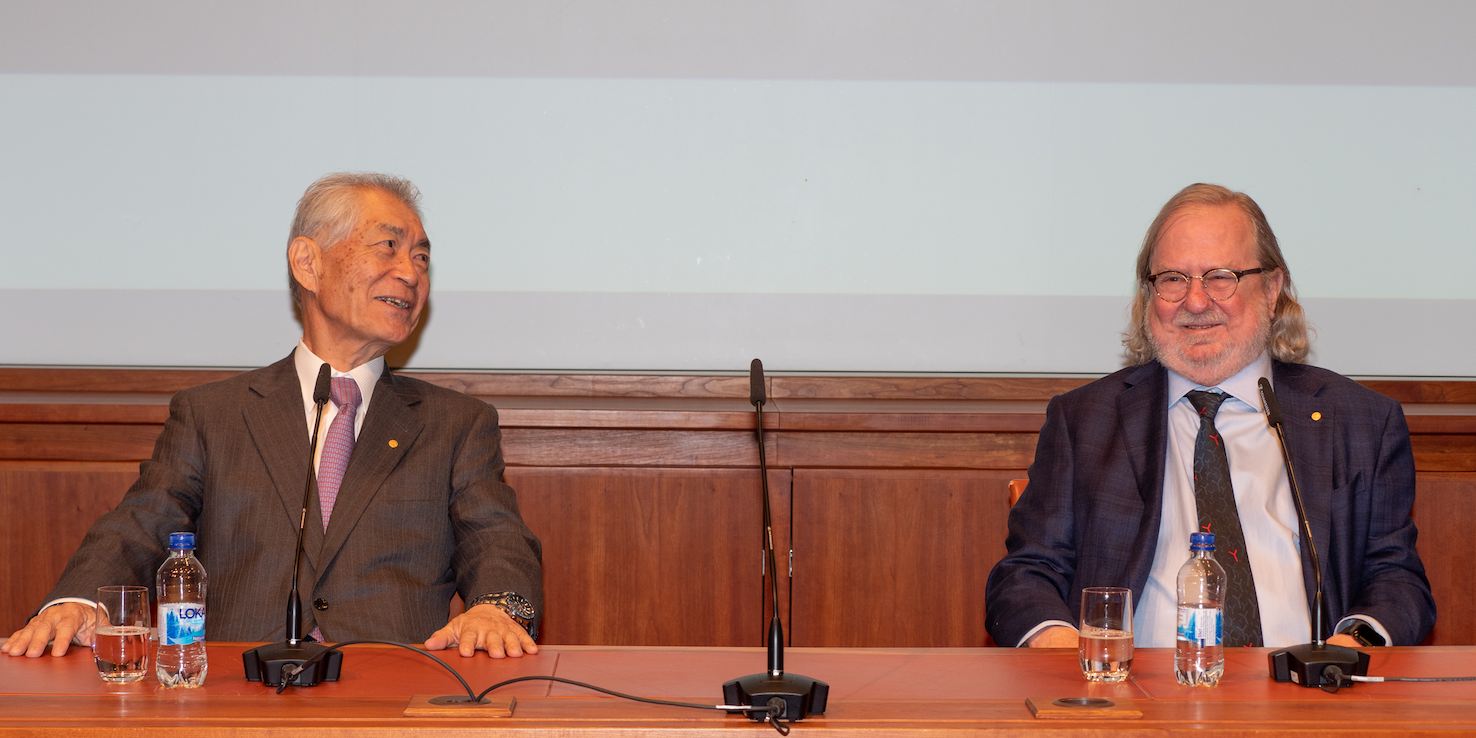

Purtroppo, questa difesa naturale spesso fallisce perché le cellule del tumore sono in grado di evitare l’attacco, inattivando il linfocita. Una delle caratteristiche fondamentali del sistema immunitario è la capacità di smettere di funzionare, di inattivarsi quando l’azione di difesa non è più necessaria, cioè quando le cellule non-self sono state eliminate: se la risposta immunitaria continuasse, per l’organismo sarebbe uno stress insopportabile. In che modo avvenga questa inattivazione, lo si è capito intorno al 1992, quando due scienziati – James Allison negli Stati Uniti e Tasuku Honjo in Giappone – hanno scoperto i meccanismi che inattivano i linfociti T: per questo motivo, l’anno scorso, hanno ricevuto il premio Nobel per la Medicina, anche perché questa scoperta permette di incrementare la immunoterapia contro il cancro.

L’équipe diretta da Allison scoprì che i linfociti T hanno un «freno» (si chiama CTLA-4), un complesso sistema di molecole che inattiva la cellula quando il suo compito è terminato: contemporaneamente, il gruppo di Hojno scoprì un altro «freno» del linfocita, il PD-1. Le ricerche successive hanno permesso di capire che le cellule del tumore possono agire su questi due «freni», impedendo al linfocita di distruggerle: accade infatti che, quando la cellula del tumore e il linfocita sono a contatto, la prima aziona i «freni» della seconda. Il linfocita T riconosce la cellula tumorale ma non si attiva per distruggerla.

Il passo successivo – dopo anni di studi e sperimentazioni – è stato quello di trovare il modo di impedire alla cellula tumorale di inattivare il linfocita. La soluzione sta nel costruire in laboratorio molecole in grado di impedire al tumore di azionare il «freno», permettendo al linfocita di attaccare e distruggere la cellula tumorale: queste molecole sono gli «anticorpi monoclonali». Il passo ulteriore è stato quello di provare l’efficacia di questo meccanismo di attivazione dei linfociti T in terapia antitumorale. Il primo farmaco del genere è stato approvato negli USA nel 2011, l’Ipilimumab (la desinenza «mab» indica che è un farmaco con anticorpi monoclonali) per il trattamento del melanoma anche con metastasi: il farmaco è risultato attivo in circa la metà dei pazienti che lo hanno ricevuto. Attualmente, sono una ventina gli anticorpi monoclonali in uso o in sperimentazione clinica e la ricerca per perfezionare questo tipo di terapia è in pieno sviluppo: si è scoperto, per esempio, che il trattamento è più efficace se si usano farmaci per sbloccare contemporaneamente i due «freni» del linfocita bloccati dal tumore. Le indicazioni attuali di questa immunoterapia sono per i seguenti tumori: melanoma, polmonari (non tutti), renali, epatici, gastrointestinali, della testa e del collo, del seno e altri.

L’immunoterapia dei tumori esiste già da prima che venisse messa in pratica la scoperta di Allison e Hojno, utilizzando metodi e farmaci con meccanismi d’azione diversi: il primo farmaco immunoterapico contro la leucemia è del 1986, altre terapie sono state messe poi a punto e ancora in uso. È importante inoltre ricordare che un efficace mezzo per prevenire gravi tumori come quello del collo dell’utero e del fegato, è la vaccinazione contro i virus che li provocano: rispettivamente, il Papilloma virus e i virus dell’epatite B e C.

La scoperta di Allison e Hojno permette comunque di imboccare una strada nuova e molto promettente nell’immunoterapia del cancro. L’immunoterapia, infatti, non utilizza farmaci per distruggere direttamente le cellule tumorali, come fanno i chemioterapici e la radioterapia: si stimola e potenzia il nostro sistema immunitario (per esempio i linfociti T) ad agire contro il cancro, potremmo definirla una specie di cura «naturale» in grado – potenzialmente – di bloccare lo sviluppo di un tumore e distruggerlo, risparmiando le cellule sane.

Una cura «naturale» senza effetti non desiderati? Gli effetti ci sono, certamente meno problematici rispetto alla chemioterapia, tuttora un metodo di cura di grande importanza: l’immunoterapia, stimolando il sistema immunitario, può per esempio determinare uno stato infiammatorio prolungato, peraltro trattabile con farmaci antinfiammatori.