È un albero molto bello e maestoso in tutte le stagioni. In primavera si presenta con il verde smeraldino del suo fogliame rado e aerato che si apre a nuova vita. Nel tardo autunno con il giallo-oro che spicca come fiammate sullo sfondo cupo degli abeti (come si vede nella foto). Grazie ai larici, i boschi alpini sono indorati, quando la Natura si predispone al riposo e la prima neve preannunzia l’inverno.

È un altro albero boreale, protagonista in quella distesa forestale che popola milioni di chilometri quadrati insieme all’abete rosso e al pino cembro: il Nord America e la taiga siberiana. Da questa patria lontana – l’Asia –, il larice ha popolato lentamente territori sempre più occidentali, fino a giungere sulle Alpi, ma non in Scandinavia né sui Pirenei.

Ha la chioma rada e leggera, con le foglioline riunite in fascetti di 25-30 elementi che perde durante l’autunno, unico esempio tra le conifere alpine. Con un’architettura slanciata e piramidale può raggiungere 40 metri, con un massimo documentato di 54 metri. È molto longevo e la sua corteccia ha profonde fessurazioni verticali, sugherata e profonda da adulto, può raggiungere 30 centimetri di spessore negli esemplari più vetusti.

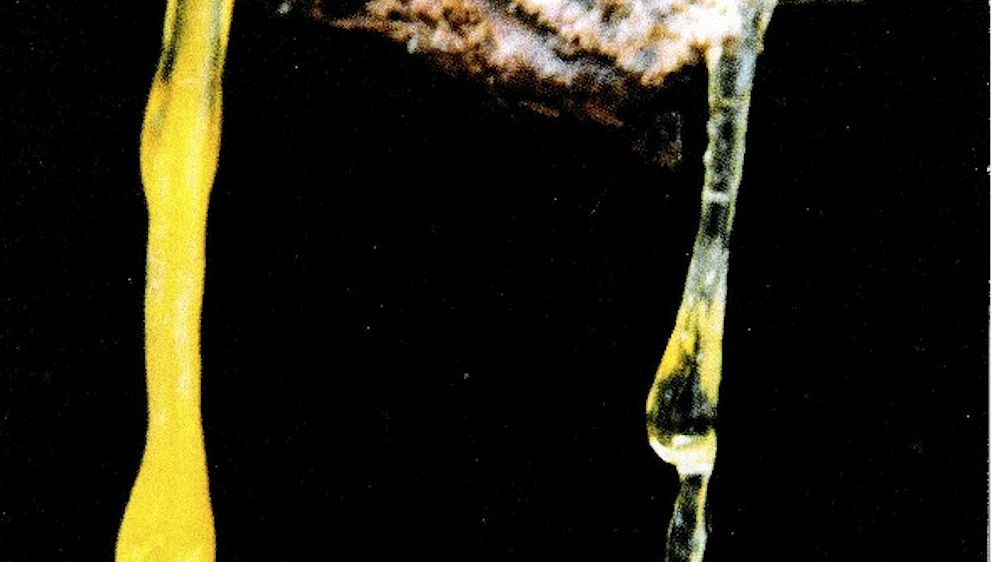

Il larice è caratteristico per avere il legno molto resinoso. La resina è una sostanza secreta da alcune conifere, quali i pini mediterranei, oltre al larice. Si tratta di una sostanza il cui processo chimico di formazione non è tuttora sufficientemente chiarito: quale beneficio ne trae l’albero? È un prodotto naturale, di consistenza plastica più o meno trasparente e con un bel colore giallo-miele, facilmente fusibile. La sua origine deriva dall’attività fisiologica dell’albero, e si riversa all’esterno e all’interno in spazi inter-cellulari, detti «canali resiniferi». La resina – dalla quale si ottiene la trementina – si ricava praticando delle incisioni nel tronco. Una pratica nota da millenni in molti paesi, da quando la resina veniva utilizzata per le torce di illuminazione, e per aromatizzare il vino, come usa tuttora in Grecia. Col tempo, la resina si solidifica e si trasforma in ambra, una resina fossile, ben nota anche per le sue preziose inclusioni di resti animali e vegetali, che hanno consentito di ricostruire gli aspetti ambientali della foresta primeva presenti molti milioni di anni or sono.

Silvio Foiada, già forestale a Lavertezzo in Valle Verzasca, mettendo ordine negli archivi patriziali del suo paese ha ritrovato un insolito documento redatto nel 1794, che attestava un contratto di usufrutto dei larici ubicati nel territorio verzaschese, per lo sfruttamento della resina dai larici. Contratto a favore di un certo Giuseppe Calpini. Silvio Foiada, «per personale curiosità», aveva raccolto in una settimana ben due litri di trementina da un solo larice, osservando che non tutti gli alberi trattati «gemevano» resina.

Il larice è un albero molto frugale, tipico dei climi continentali, resistente al freddo, pioniere su frane e ganne insieme al pino cembro. Da noi, sulle Alpi, forma insieme a quest’ultima essenza, boschi-parco con scarsa densità, essendo un albero che ama il sole (eliòfilo). In generale, i lariceti hanno un sotto bosco ricco di rododendri e mirtilli.

Dove si esercita il pascolo, sotto i larici il terreno è prativo, e per tale ragione essi sono favoriti dall’uomo a scapito delle conifere d’ombra come l’abete rosso (peccio). Dal punto di vista tecnologico, il suo legno, molto resinoso come si è detto, è bruno-rossiccio con belle venature, ed è molto resistente. Nel mondo alpino, il nostro albero ha diversi primati. Nel Sud-Tirolo (Alto Adige), e precisamente nella Valle d’Ultimo (Ultental) sono conosciuti da tempi immemorabili tre venerabili larici, uno dei quali ha dimensioni che rivaleggiano con le sequoie dalla California.

Quest’ultimo è imponente non tanto per la sua altezza (28 metri) – che narra le valanghe, i fulmini, le frane, e tutte le vicissitudini in un ambiente che sottopone gli sparuti alberi a continue avversità – quanto per la sua cubatura: la circonferenza del tronco alla base misura ben otto metri! I suoi anelli di accrescimento attestano un’età di 2300 anni. Questo larice venerando, forse è il più vecchio albero delle Alpi, ed è nato all’epoca di Aristotele (384-322 a.C.).

Anche il nostro albero, però, conosce la presenza di alcuni insetti che insidiano la sua vitalità. Tra questi, e con una regolare ciclicità documentata negli archivi forestali dal 1800, la Tortrice del larice (Zeiraphera diniana, foto) fa la sua comparsa ogni 8-10 anni.

La voracità dei bruchi di questa farfallina (con un’apertura alare di due centimetri) è tale da ridurre le verdi chiome a un giallo autunnale. Si tratta di una delle ben note pullulazioni dette «gradazioni», che si manifestano grazie a particolari situazioni climatiche che creano una contemporanea concomitanza tra la crescita delle foglioline e lo sviluppo e la virulenza dei bruchi famelici.

Il fenomeno è particolarmente vistoso nei boschi dell’Engadina, del Vallese, della Valle d’Aosta, fino ai lariceti delle Alpi francesi. Interi versanti delle montagne, e su molti chilometri quadrati, cambiano il loro colore in piena estate. Il fenomeno, che si ripete ciclicamente, dal punto di vista ambientale e quindi turistico, ha giustificato nel corso del tempo la realizzazione di numerosi studi sulla biologia della Zeiraphera.

L’insieme di queste indagini ha permesso di documentare, tra l’altro, che le pullulazioni costituiscono dal punto di vista fisiologico, una sorta di «potatura» per l’albero. Infatti, nella tarda estate si produce una nuova estemporanea fogliazione avventizia: le chiome riprendono durante breve tempo il loro aspetto primaverile. Nel frattempo, le imponenti popolazioni di bruchi hanno arricchito il suolo forestale con un significativo apporto di preziosi nutrienti minerali: potassio, sodio, fosforo, magnesio e altri, attraverso la loro alimentazione e conseguente produzione di escrementi.

Bibliografia

Silvio Foiada, La raccolta della trementina, Il Pellicano (Lavertezzo), n° 7, 1998, 20 pp. Mario Rigoni Stern, Arboreto salvatico, (in Storie dall’Altipiano) Mondadori (Milano), 2003, 1826 pp. Robert Schloeth, Die Lärche. Ein intimes Baumporträt, AT Verlag (Aarau), 1996, 112 pp.