Il nostro organo più complesso, il cervello, è affascinante quanto la storia del suo studio. Oggi paragonato ad un computer, «i Romani – scrive Sam Kean in Il duello dei neurochirurghi – vi vedevano una rete di acquedotti; Cartesio, l’organo di una cattedrale; i dotti della Rivoluzione industriale parlavano di mulini, telai e orologi; a inizio Novecento era in voga la metafora della centralina elettrica; e così via». Così come il cervello è sempre stato descritto con delle analogie, attraverso, cioè, ciò che cervello non è; il suo funzionamento normale ha potuto essere descritto solo attraverso lo studio del suo non funzionamento, causato per esempio da traumi, da malattie o da deficit congeniti.

Il duello cui allude il titolo dell’opera di Kean fu quello tra il grande chirurgo militare Ambroise Paré e il non meno grande anatomista Andrea Vesalio, accorsi al capezzale del re di Francia Enrico II, colpito alla testa il 30 giugno 1559 dal conte di Montgomery nel corso di una giostra cavalleresca. Il re sarebbe morto una decina di giorni dopo e l’episodio segna anche l’avvio della moderna parabola neuroscientifica perché Paré e Vesalio avevano entrambi diagnosticato un trauma letale del cervello, nonostante l’integrità della calotta cranica, respingendo in tal modo la convinzione che dovesse esserci una relazione tra l’evidenza del danno cerebrale e la sua gravità.

Se già Oliver Sacks ci aveva mostrato la vastità del ventaglio adattativo con cui il nostro cervello può ridisegnare – in risposta a una varietà di danni e traumi – la sua interazione con il mondo circostante, Sam Kean, intrecciando le odissee di pazienti «memorabili» con le arditezze sperimentali dei medici che li hanno studiati e curati, mostra i nessi profondi tra ogni «caso» della galleria e uno specifico aspetto neurocognitivo. Il risultato è una storia della neurochirurgia che prende avvio, appunto, nel Cinquecento, quando si cominciò davvero a studiare l’anatomia del cervello umano e non quello di altri animali, passando per la scoperta delle specifiche cellule di cui è fatto e del modo in cui esse comunicano tra di loro formando altrettanto specifici circuiti, per giungere poi al rapporto tra mente e corpo mediato dal cervello, nonché al nostro senso di avere una coscienza.

Se l’anatomia del cervello riuscì a fare progressi dopo Vesalio grazie all’osservazione diretta resa possibile dalla pratica della dissezione, occorre attendere la metà dell’Ottocento per comprendere, grazie all’uso del microscopio, che il cervello è composto di cellule filiformi e ramificate, i neuroni; prima di allora, esso appariva come una sostanza pressoché omogenea, tutt’al più di colore inquietante in corrispondenza di ipotetiche lesioni – come quelle che presentava il cervello di Charles Guiteau, l’assassino del presidente americano James A. Garfield. In quegli anni, le figure di neurologhi più eminenti furono Camillo Golgi e Santiago Ramon y Cajal: «Golgi fu forse il primo a scorgere la vera forma dei neuroni, ma Cajal fu il primo a capire come funzionavano quelle strutture filiformi». Alla fine dell’Ottocento, tuttavia, restava un grosso interrogativo: «se i neuroni sono fisicamente separati tra loro, come fanno i segnali a passare dall’uno all’altro?» Nei decenni successivi, si formarono quindi due fazioni: i neurologi che credevano ci fosse una «scintilla» al contatto tra i neuroni, e quelli che ritenevano essi fossero immersi in una sorta di «brodo chimico».

Dovette passare mezzo secolo, prima di comprendere che il cervello aveva sostanze specifiche, adibite alla trasmissione dei segnali, i cosiddetti neurotrasmettitori. Nel frattempo, le neuroscienze continuavano a far progressi grazie allo studio dei danni al cervello, in particolare mettendo in rilievo come interagiscono le sue varie parti. Lo studio del kuru, per esempio, la malattia che a metà del Novecento stava decimando una tribù della Papua Nuova Guinea, i cui riti funerari prevedevano il consumo di tutte le parti delle persone defunte, aveva permesso – oltreché comprendere gli effetti dei prioni (gli agenti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili) – di far luce su quel meccanismo di retroazione del cervelletto sulla corteccia motoria necessario per rendere coordinati e raffinati i nostri movimenti (incontrollati nei malati di kuru).

Se per alcuni versi può essere utile paragonare il nostro cervello all’hard-ware e la mente al software dei computer (perché si possono formulare ipotesi di ricerca molto interessanti nel campo dell’intelligenza artificiale e della robotica dando inoltre nuovi stimoli alla riflessione sull’autocoscienza umana) dal punto di vista evolutivo più essere un paragone molto fuorviante perché non tiene conto del fatto che, come ogni soluzione escogitata dall’evoluzione, anche il nostro cervello non è stato progettato così come possiamo osservarlo al nostro attuale stadio evolutivo, ma è il frutto di un’attività di bricolage.

La parte più riposta del nostro cervello è il cosiddetto «cervello rettiliano», che comprende il tronco encefalico e il cervelletto; poi abbiamo il «cervello mammaliano»: i due, insieme, controllano i nostri processi automatici; le abilità più specifiche della nostra specie sono invece nella parte detta «neo-mammaliana». Il paragone software/mente non solo tende a trascurare la complessa relazione tra queste parti evolutivamente diverse del cervello, ma induce a pensare che vi sia un incremento di razionalità tra la parte più vecchia (ritenuta troppo soggetta all’azione delle emozioni), e quella evolutivamente più recente, giudicata più libera di applicare le regole della logica.

Studiando, invece, pazienti per esempio operati all’amigdala (per alcuni «il centro della paura»), Sam Kean racconta storie di uomini e donne che, privati di una parte del cervello più «antico», anche se capaci di ragionamenti molto razionali nella vita di tutti i giorni facevano scelte completamente irrazionali. Sono stati neuroscienziati come Antonio Damasio a farci comprendere la funzione evolutiva delle emozioni: vale a dire, spingerci verso scelte «buone» perché «sentite giuste» da una saggezza accumulata in tutto il nostro organismo.

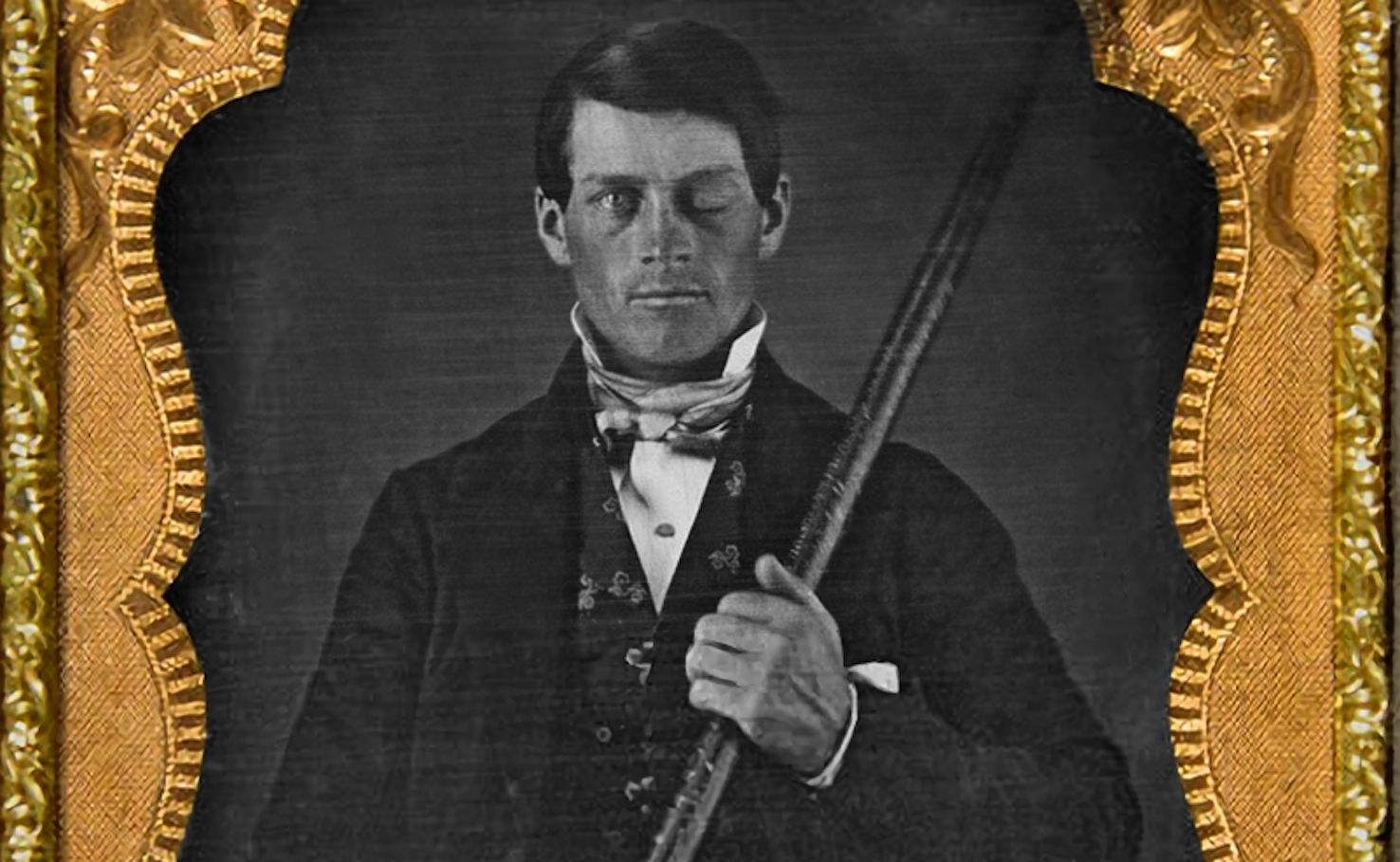

Al fenomeno della coscienza Sam Kean dedica l’ultimo capitolo del suo volume. Anche in questo caso l’autore parte da casi di pazienti, ai quali occorsero dei danni cerebrali, come per esempio il celebre caso di Phineas Gage, che sopravvisse al trauma causatogli dall’asta che gli trapassò il cervello; oppure a casi di pazienti, ai quali è stato reciso il corpo calloso che unisce i due emisferi. In generale, si tende a ritenere che la coscienza sia un fenomeno emergente di un cervello evolutivamente giunto ad un alto grado di complessità. Kean scrive che «la formazione reticolare, per quanto abbia un ruolo importante, non è in realtà la responsabile della formazione vera e propria della coscienza, che è maggiormente sulle spalle del talamo e della rete parietale prefrontale […] un danno di qualsiasi tipo a questa centralina telefonica del talamo può distruggere la coscienza». Nello stesso modo, un danno alla corteccia parietale può pregiudicare la nostra capacità di prestare attenzione a qualcosa. «Un altro prerequisito per la coscienza è la memoria a breve termine, necessaria per tenere traccia di quel che accade di minuto in minuto»: danni al cervello che ne possono compromettere il funzionamento pregiudicano la possibilità di conservare integra la coscienza.

Nella visione di Sam Kean, quindi, basata sull’evidenza delle neuroscienze, la coscienza è la consapevolezza di prestare deliberatamente attenzione a qualcosa e quest’attività è resa possibile da una specifica configurazione del nostro cervello e dal suo corretto funzionamento. Questo modello è coerente con la teoria dell’evoluzione e rende conto anche di quanto importante sia il più generale rapporto cervello/corpo. Tuttavia, è assai probabile che ci sia anche dell’altro: il ruolo del linguaggio. Il linguaggio è un sistema di simboli molto efficace sia per conservare memoria dell’esperienza, sia per condividerla e la coevoluzione cervello/linguaggio ha dato alla nostra specie un grande vantaggio evolutiva rispetto agli altri primati. Tale rilevanza del linguaggio autorizza a sostenere che la coscienza non è solo un’attenzione autoconsapevole ma anche l’autonarrazione di questa consapevolezza. Ma a questo punto, nel duello dei neurochirurghi, dovrebbero inserirsi anche altre figure, a cominciare dai filosofi della mente e dagli psicologi evolutivi.