In due articoli precedenti (L’arte del ragionare e L’opinione pubblica vista da vicino) avevo discusso la forma che assume la razionalità quando si ha a che fare con questioni difficili, come quelle trattate dalle scienze, e come nascono e si diffondono le opinioni nelle comunità umane. In ambedue i casi, era inevitabile fare riferimento al cosiddetto «senso comune», assumendolo però come un concetto scontato, quasi auto-evidente. Ma, in realtà, di cosa si tratta? E che rapporto c’è fra senso comune e buon senso?

Il senso comune non ha mai goduto di buona fama in filosofia e in sociologia Émile Durkheim lo considerava fonte di premonizioni, cioè di conoscenze vaghe e di scarso valore, una considerazione largamente condivisa dal mondo degli scienziati. Tuttavia, la sua presenza in ogni società e in ogni periodo storico testimonia il fatto che esso costituisce un carattere antropologico di fondo, generato da attitudini umane innate e reso esplicito e operativo attraverso le relazioni sociali.

Il senso comune, in effetti, è il risultato di una miriade di micro valutazioni individuali che si addensano statisticamente attorno a qualche elemento centrale diventando, così, «verità» consolidate come accade, per fare qualche esempio, quando si ritiene diffusamente che le stagioni stanno radicalmente cambiando, che i robot e l’automazione creano disoccupazione o che l’inflazione è sempre e solo un sintomo di poca salute del sistema economico. Sulla genesi di questi che, alla lunga diventano «luoghi comuni», agisce l’impiego del buon senso, ossia di quella propensione naturale che consente ad ogni essere umano di valutare con immediatezza il contesto in cui si trova, creare ipotesi su ciò che sta succedendo e poi agire immaginando di ottimizzare le conseguenze dell’azione.

Il buon senso è perennemente al lavoro e svolge una decisiva funzione, in senso lato, economica poiché punta direttamente alla sopravvivenza: fuggire avvertendo un inatteso e fragoroso scoppio, non correre eccessivamente in automobile, impedire che un bambino giochi con una lama affilata sono solo pochi esempi di applicazione del buon senso, alcuni dei quali, fra l’altro, ci accomunano agli animali. Ciò che è interessante è che l’istinto di fuga – che, fra gli animali prende il nome di «distanza di fuga» – ed ogni altra manifestazione del buon senso, non si imparano sui libri di scuola né vengono formalizzati in alcun vademecum ma provengono dall’interazione fra esperienza e socialità. L’esperienza insegna che una certa azione ha generalmente una certa conseguenza e la comunicazione fra esseri umani diffonde quella conoscenza. L’unico corpus che si può indicare al riguardo (prescindendo dal diritto che, per certi versi ma non per tutti, interviene per generalizzare coercitivamente il senso comune) è l’insieme dei proverbi e delle massime, diffusi in tutte le aree del mondo, che vengono di norma descritti come il prodotto della «saggezza popolare» la quale non è altro che la celebrazione retorica del senso comune.

Il ruolo funzionale del buon senso e, di conseguenza, del senso comune è dunque fuori discussione poiché, in una società primitiva priva di cultura scientifica, buon senso e senso comune erano le uniche risorse cognitive su cui poter contare per sopravvivere nell’ambiente naturale ed anche per regolare il comportamento individuale nelle interazioni sociali, stabilendo cosa si possa accettare come «normale» e cosa, invece, si debba sanzionare come pericolosamente deviante.

I limiti del senso comune, d’altra parte, consistono proprio nella sua origine naturale e nel suo eccessivo orientamento conservatore.

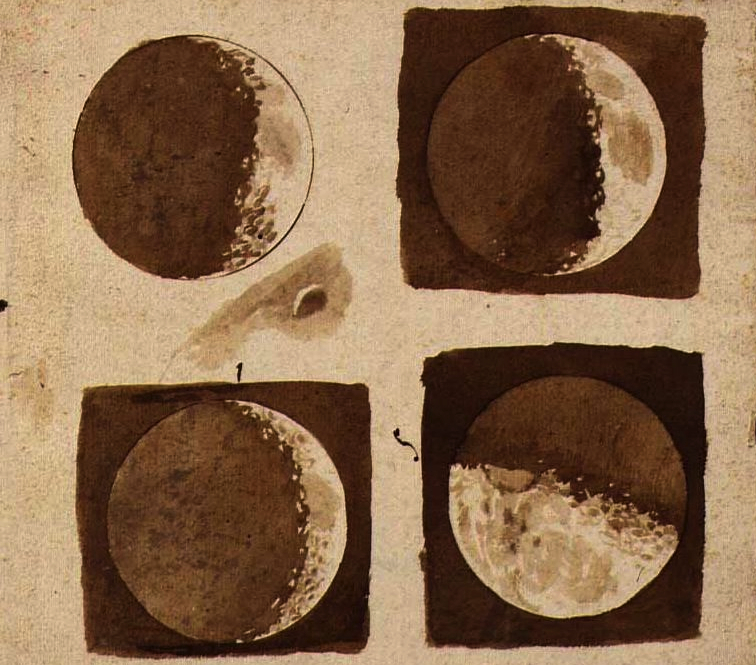

Poiché il nostro organismo presenta dei limiti fisiologici piuttosto forti, le «verità» che il buon senso riesce a scoprire, trasferendole poi al senso comune, sono molto spesso gravate da errori e lacune altrettanto forti. Per esempio, durante una passeggiata in montagna, nessuno sosterebbe sotto una parete rocciosa dalla quale vedessimo cadere in continuazione più o meno piccoli sassi. D’altra parte, le piccole modificazioni dannose che ci procuriamo assumendo cibi per noi non adatti, ci sfuggirebbero del tutto senza l’aiuto della medicina e delle sue pratiche analitiche. Altrettanto, l’esistenza dei virus e dei batteri, quelli buoni e quelli cattivi, è stata accertata piuttosto recentemente e non certo grazie alla nostra vista «normale», così come il fatto che sia la Terra a girare attorno al Sole e non viceversa, come direbbe, e ha detto per millenni, il senso comune. Si pensi inoltre alla tendenza ad attribuire a vari fenomeni motivazioni che, in realtà, essi non hanno, come il «ritardo» di un certo numero nelle uscite del lotto, che sempre più lo spingerebbe intrinsecamente ad uscire.

In definitiva, il buon senso e il senso comune mantengono una validità, per così dire, di sfondo perché è grazie alla loro potente forza persuasiva che la specie umana ha potuto, a differenza di altre, sopravvivere fra mille difficoltà e minacce generando prudenza, accumulazione di esperienza, ragionevolezza. Virtù che è comunque bene non abbandonare di fronte alla ricca e instancabile mutazione delle circostanze naturali e sociali. È però altrettanto sicuro che, se accanto a tutto questo, la specie umana non avesse generato in piccole quantità anche uomini portatori di scetticismo e curiosità critica, ancora oggi avremmo una visione molto misera e distorta della realtà naturale, inclusa la nostra. Costoro, che il senso comune percepisce di volta in volta come visionari e magari temerari, sono stati e sono semplicemente uomini che non si accontentano delle credenze condivise e delle verità troppo ovvie sospettando che vi sia anche altro al di là di ciò che appare alla nostra osservazione immediata, a «misura d’uomo». È come se essi ci invitassero a completare la saggezza popolare del proverbio «chi lascia la vecchia via per la nuova, sa cosa perde ma non quel che trova» aggiungendo «ed è proprio per questo che ci prova».