Sebbene la Svizzera sia un paese dalle dimensioni piuttosto ridotte, sono comunque diversi gli ambiti culturali e scientifici in cui l’influenza elvetica sul resto del mondo è risultata inversamente proporzionale all’estensione territoriale. Ciò è più che mai valido nel caso di una branca medica dallo sviluppo relativamente recente come quella della psicoanalisi e psichiatria: basti pensare a Carl Gustav Jung – ma anche a Eugen Bleuler e Auguste Forel, antichi direttori del celeberrimo ospedale Burghölzli di Zurigo, istituzione quantomeno pionieristica nel campo delle cure psichiatriche.

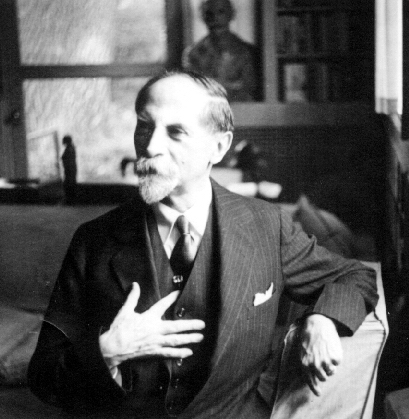

Vi è però un personaggio che, per quanto poco noto al grande pubblico, può vantare un prestigio internazionale tuttora insindacabile, tale da renderlo, a ben settant’anni dalla morte (il 17 marzo del 1950), un costante punto di riferimento per la categoria: un vero e proprio precursore, che dalla natìa Svizzera conquistò gli Stati Uniti per affermarsi come un rivoluzionario nel campo della disciplina psichiatrica. Correva l’anno 1892 quando il ventiseienne Adolf Meyer – di Niederweningen, Canton Zurigo – prese una decisione cruciale: dopo il conseguimento del diploma in medicina a Zurigo e le successive esperienze formative in Europa, emigrò in America, dove avrebbe finito per «inventare» quasi dal nulla la moderna scuola psichiatrica statunitense. Grazie a una carriera stellare, nel 1908 fu nominato direttore della neonata Henry Phipps Psychiatric Clinic, divisione dell’ospedale interno alla prestigiosa Johns Hopkins School of Medicine – posizione che avrebbe ricoperto fino al suo pensionamento, nel 1941.

Furono gli anni in cui Meyer sviluppò quel che sarebbe poi diventato il suo maggiore contributo alla pratica psichiatrica, ovvero la teoria dell’ergasiologia: secondo i precetti della psicobiologia, egli riteneva infatti che la cosiddetta «malattia mentale» avesse radici biologiche, oltreché nervose, e che come tale andasse quindi trattata al pari di qualsiasi altra patologia organica, senza paure né demonizzazioni di sorta. Allo stesso tempo, però, era convinto che ogni malessere di natura psichiatrica costituisse una reazione disfunzionale dell’individuo a fattori sociali e caratteriali avversi: l’ambiente famigliare e il contesto socioeconomico e culturale in cui la persona si trovava a svilupparsi e vivere avevano un forte influsso sulla predisposizione o meno al disagio psichico – il che spingeva Meyer a raccogliere informazioni e osservazioni dettagliate su ognuno dei suoi pazienti (inaugurando così un metodo destinato a divenire comune pratica medica), ma anche a tentare di prevenirne e attenuarne i sintomi tramite strategie comunitarie e interdisciplinari quali le terapie occupazionali. Si tratta di concetti che oggi siamo abituati a dare pressoché per scontati, soprattutto nell’ambito della psicologia forense; eppure, in un’epoca dominata da cliché che equiparavano il paziente psichiatrico a un individuo affetto da patologie o lesioni cerebrali, simili idee andavano, di fatto, controcorrente.

Fu proprio la nuova visione di Meyer, da lui definita con il termine di «igiene mentale», a motivare la decisione forse più coraggiosa e anticonformista della sua carriera: nel 1907, egli scelse infatti di associare il proprio nome a quello di Clifford W. Beers, ex paziente psichiatrico che, dopo aver sofferto maltrattamenti d’ogni tipo durante la sua degenza in diversi sanatori statunitensi e averli denunciati in un libro bestseller, intendeva fondare il primo ente volto a difendere i diritti dei «malati mentali». In anni in cui l’argomento stesso costituiva ancora un tabù assoluto, il lucidissimo Beers sapeva bene come l’unico modo per legittimare le proprie richieste fosse quello di appoggiarsi a un professionista medico a fare, per così dire, da garante; e difatti, grazie ai precetti e al sostegno di Meyer, nel 1909 nacque il National Committee for Mental Hygiene. Il serio e compassato psichiatra svizzero aiutò il fondatore a sviluppare un approccio improntato alla prevenzione del disturbo psichico tramite servizi statali a uso del cittadino, e a fare del Comitato una realtà funzionale e rispettata; e sebbene il sodalizio tra i due sia durato relativamente poco – soprattutto a causa di caratteri in parte discordanti – i loro sforzi congiunti avrebbero contribuito alla nascita della Clifford Beers Clinic (New Haven, Connecticut), a tutti gli effetti la prima outpatient clinic degli Stati Uniti: una struttura in cui i pazienti, non più prigionieri da segregare, partecipavano liberamente alla vita quotidiana e sociale della comunità circostante.

Così, quando l’ormai ottantatreenne Adolf Meyer si spense a Baltimora si lasciò alle spalle, oltre ad anni di ricerche sfociati in teorie rivoluzionarie, anche una lunga serie di allievi di spessore, destinati a diffondere nel mondo le sue idee. Ed è anche per questo che, nonostante parte della sua carriera sia collocabile in un periodo storico in cui la moderna pratica psichiatrica poteva definirsi agli albori, a tutt’oggi i precetti meyeriani suonano moderni e lungimiranti, al pari della più preziosa delle sue lezioni: l’incitamento, in fondo, a non accontentarsi dello status quo o di ciò a cui si è ormai usi, ma a mettere piuttosto in discussione ogni preconcetto o facile semplificazione. Ma, soprattutto, a fare sempre della storia del paziente – inteso non come caso clinico, ma anzitutto come individuo a sé stante – il fulcro di ogni scelta, così da anteporre la persona e le sue necessità a ogni altra considerazione. Perché la guarigione è da considerarsi non solo come possibile, ma anche più che legittima: e, secondo quanto lo stesso Meyer credeva fermamente, perfino come un dovere civico.