«All’inizio, per i ragazzi lo stare a casa è stato un enorme scombussolamento: erano irrequieti, preoccupati per il loro futuro scolastico, per non potersi trovare con gli amici, facevano i fannulloni (divano, televisione e mille scuse per non fare nulla). Dopo un mese va meglio: abbiamo parlato, facendo leva sulle loro responsabilità individuali. Gli esami ci sarebbero stati comunque, tanto valeva studiare; non si può uscire, e chi sottovaluta con spavalderia questa raccomandazione deve capire che fa del male a se stesso e agli altri», Stefania racconta come è cambiata la vita di famiglia e dei suoi due ragazzi adolescenti, un figlio di 18 anni e una di 16, con lo tsunami del coronavirus che ha obbligato le famiglie a casa in una convivenza continua. Racconta che il ragazzo era ribelle, arrabbiato, non accettava le limitazioni urlando: «Ho 18 anni io!»: «È stato davvero difficile, ho dovuto parlargli tanto, fargli capire, mentre mia figlia ha accettato la cosa con più filosofia, diventando creativa, dipingendo e studiando».

È innegabile l’impatto sulle famiglie della limitazione della libertà individuale dei figli, obbligati a casa in un momento della vita in cui paradossalmente avrebbero bisogno di aggregarsi, sentirsi parte di un gruppo e riconoscersi fra coetanei. «I ragazzi comprendono bene ciò che sta succedendo, perché dispongono di strumenti sufficienti come la loro maturazione psicoaffettiva e la loro razionalità. Ma possono farlo soprattutto quando l’adulto con loro è chiaro, spontaneo e sincero, in uno spazio in cui sia possibile sviluppare compromessi e che accolga soluzioni condivise su quanto si sta vivendo», lo psichiatra e psicoterapeuta per bambini e adolescenti Dario Balanzin spiega così l’importanza, ora come non mai, di trovarsi a metà strada coi propri figli per aiutarli a crescere, per evolvere da quella che definisce onnipotenza del «mamma voglio tutto e subito», e consentendo loro, dunque, di riconoscere anche le ragioni degli altri, esprimere il proprio pensiero ma saper ascoltare per potersi confrontare: «È un’occasione per prendere coscienza e capire la crescente complessità della vita». È inevitabile che ora reagiscano con sentimenti ambivalenti: «Spavalderia, ribellione, non rispetto dei limiti, tentativi di vedere amici, fidanzati, oppure condotte e comportamenti verso il proprio mondo interiore come chiudersi in se stessi, sentimenti di tristezza, disinvestimento degli interessi».

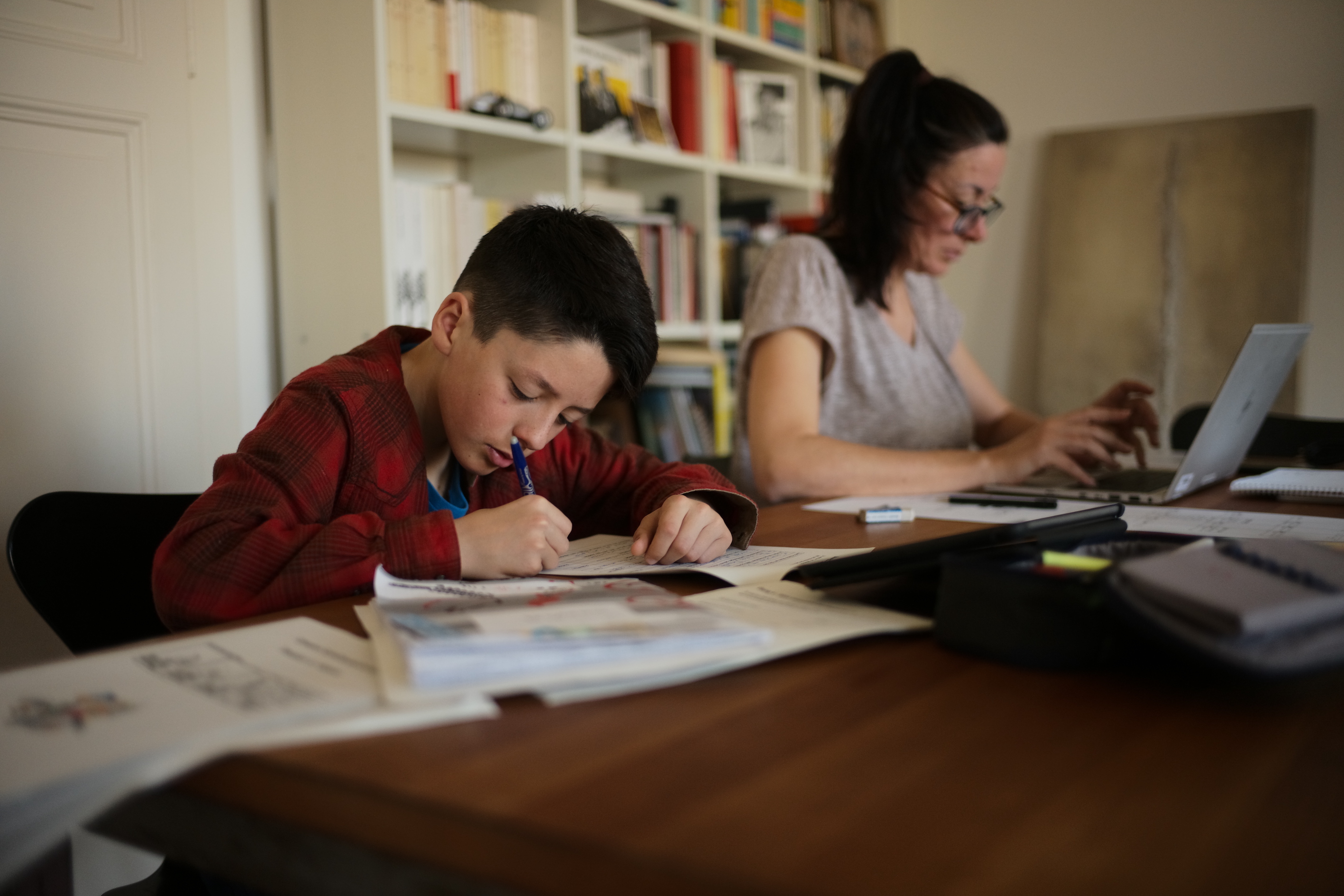

Balanzin sottolinea che nei ragazzi si esprimono più sovente reazioni o i comportamenti verso l’esterno (reazioni di ribellione, trasgressioni, opposizione), mentre le ragazze sono più propense all’introspezione (riflessività su di sé, chiusura, sentimenti di tristezza): «Tutto amplificato dalla situazione, anche perché ora il margine di azione per aiutarli a cambiare è limitato da ciò che stiamo vivendo». Quindi: «È importante stimolare gli adolescenti per responsabilizzarli e permettere loro di dare il proprio contributo: cosa possono fare, come possono comportarsi in qualcosa di più creativo. Daremo così loro la sensazione di sentirsi considerati, utili e di fare cose concrete, partecipando con i genitori nel trovare soluzioni in famiglia, con gli amici, coi parenti, in questi complicati frangenti di incontri differiti o distanti». Allora, si può ad esempio mettere a frutto lo scambio intergenerazionale di conoscenze multimediali: «Il giovane può aiutare i genitori a prendere ulteriore confidenza con la tecnologia, permettendo una comunicazione in famiglia, con i nonni e con la cerchia famigliare».

Così si migliora anche la difficile convivenza forzata, la condivisione degli spazi dove il bisogno di privacy dei ragazzi è minato. Le situazioni possono essere delicate con rientro di fratelli, famiglie ricomposte o allargate e via dicendo. Si può fare molto: «Nuovi compromessi condivisi, rendere attivi i ragazzi, l’ascolto non deve mai mancare: favorendo un dialogo nella famiglia che si stringe, condividendo e verbalizzando ansie e individuando le cose positive, restituendo un ruolo centrale ai sentimenti che vivono i figli, a ciò che per loro conta, dando il proprio esempio di genitori, proponendo soluzioni, lasciando aperta la possibilità di privilegiare quelle proposte dai ragazzi e poi condivise». Senza demordere, consiglia lo psichiatra, perché offrire ascolto permetterà loro di: «Uscire da quella sorta di illusione che altro non è che l’ideale derivato dall’infanzia che gli adolescenti vivono attraverso i loro ideali, i loro sogni».

Gli ideali vanno poi declinati nella realtà, rimboccandosi le maniche perché nulla è guadagnato o vinto in partenza come indica lo psichiatra e psicoanalista Philippe Jeammet: «Nel momento in cui i nostri ragazzi si apprestano a entrare nella vita adulta, che cosa possiamo ricordare loro? Di gustare il desiderio più che il controllo. Il controllo rassicura, forse, ma chiude, mentre il desiderio lascia porte spalancate!». Questo tempo può trasformarsi in un’opportunità di crescita e arricchimento: «Compito del genitore è continuare ad accompagnare i propri figli adolescenti educandoli anche attraverso dei limiti con cui è essenziale si confrontino. Il no del genitore rimane un argine che riesce a contenere il flusso del fiume impetuoso dell’adolescenza, canalizzandolo nella creatività che l’adolescente riuscirà a concretizzare. Se i genitori non possono o non sanno dare questi limiti, anche perché troppo coinvolti pensando di far bene, il ragazzo a cui quel no fermo ma benevolo è mancato, potrebbe avere dei problemi».

Ecco gli strascichi che il coronavirus potrebbe produrre: «Difficile quantificare il tempo necessario per elaborare tali vissuti e le loro ricadute, dipende dalle risorse individuali di cui ogni giovane già disponeva, e quelle che riuscirà a sviluppare, nel contesto della propria storia personale, sociale, famigliare e scolastica. Nei giovani che potrebbero dare il proprio contributo attivo, potrebbero scaturire maggiore consapevolezza di unità e crescita personale». Fra i rischi ci viene indicata una «eventuale stagnazione» o una regressione dello sviluppo psico-affettivo («nei casi meno fortunati») con effetti negativi a medio e lungo termine: «Se una situazione del genere dovesse persistere, non bisogna esitare nel fare ricorso a specialisti che accompagnerebbero il giovane in un percorso che lo aiuti ad aprire l’orizzonte, riposizionando le proprie energie». Il ritorno alla vita di tutti i giorni potrà comportare anche aspetti positivi: «I ragazzi avranno compreso di potersi ricentrare nell’ascolto di se stessi e del proprio ambito famigliare, tessendo relazioni interpersonali costruttive e autentiche con i propri genitori. In un mondo in cui la distanza fisica sarà maggiore, potremo restituire la giusta importanza a una vicinanza emotiva e condivisa in modo autentico». Un paradosso fondamentale.