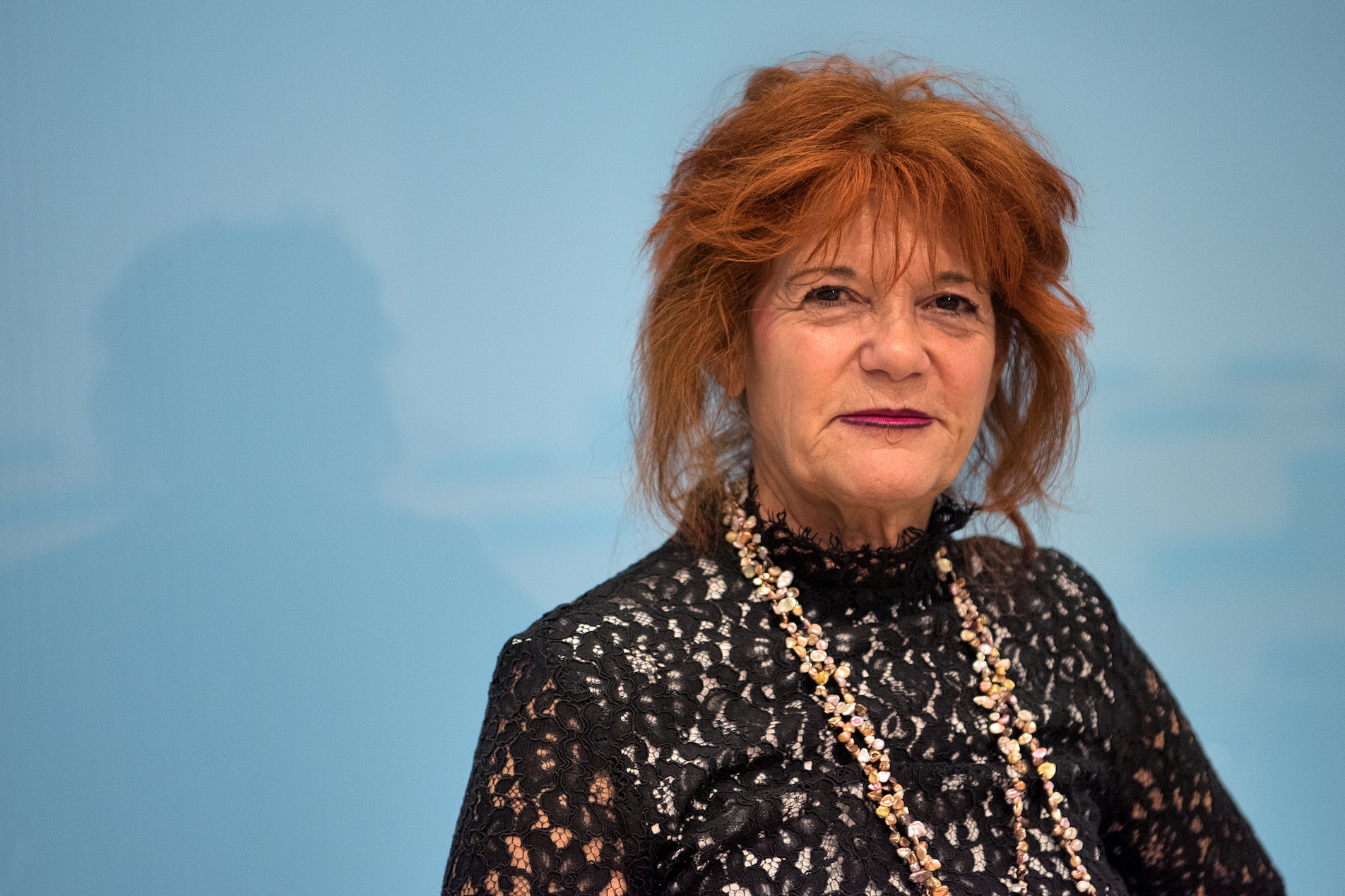

Tra i formali articoli del Codice penale (CP) dedicati alle misure socio-educative a favore dei detenuti e il racconto dell’esperienza professionale ed umana di Luisella Demartini-Foglia, responsabile fino allo scorso novembre dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, vi è tutto un mondo, uno spaccato di vita ricco di sfide e progressi per migliorare la convivenza nella nostra società. Un’esperienza quarantennale sul campo ha permesso alla giovane diplomata – in Servizio sociale a Milano e Storia economica e sociale all’Università di Ginevra – di confrontarsi con un ambiente, quello delle persone private della libertà ma destinate un giorno a reinserirsi nella società, che fa da ponte fra queste due realtà. Ha vissuto in prima persona, promuovendoli con convinzione, i cambiamenti che hanno portato a migliorare le condizioni delle persone detenute in particolare dal punto di vista delle relazioni familiari e della formazione, due pilastri del percorso che compiono in carcere per prepararsi a riprendere in mano la loro vita libera. Ha lottato non solo per raggiungere questi obiettivi, ma anche come donna, catapultata in un mondo all’epoca ancora tutto maschile. La nostra conversazione, avvenuta mentre era ancora in atto la transizione con il nuovo responsabile Siva Steiner che per vent’anni ha lavorato al suo fianco, parte proprio da questa difficoltà iniziale, poi trasformatasi per certi versi anche in un atout.

Come è avvenuto, signora Demartini-Foglia, il suo contatto con la realtà carceraria ticinese?

Nel 1980 ho partecipato al concorso per operatore sociale in carcere senza grandi aspettative, anche perché la mia formazione svolta in Italia era all’epoca concettualmente innovativa per il Ticino, quindi anche sospetta. Per di più ero donna e sposata. Forse proprio perché non avevo nulla da perdere, il mio colloquio con il direttore dell’allora Penitenziario della Stampa, Annibale Rabaglio, andò bene e fui assunta. Mi ritrovai così ad essere l’unica donna a lavorare in carcere, esclusa la presenza delle suore che gestivano la sezione femminile. Superate le difficoltà iniziali con il personale maschile, legate al diverso modo di porsi ed esprimersi, questa stessa specificità femminile nel relazionarsi con gli altri divenne un atout nei rapporti con i detenuti più reattivi o meno inclini a stabilire una relazione di fiducia. Non dobbiamo dimenticare che quarant’anni fa il carcere costituiva un mondo molto chiuso con poche possibilità di contatto con l’esterno.

Una condizione che lei ha contribuito in prima persona a migliorare. Quali sono state le tappe principali di questa evoluzione?

Quando nel 1982 la Congregazione delle suore di San Giuseppe Benedetto Cottolengo lasciò l’incarico mi fu chiesto di formare il personale femminile. Seguì il relativo avvio della sezione donne con le prime otto agentesse di custodia. Nel frattempo ero passata al nuovo Servizio di patronato esterno al carcere, poi divenuto Ufficio dell’assistenza riabilitativa. Una definizione, quest’ultima, che ritengo poco felice e che in futuro spero possa assomigliare maggiormente alle versioni francese e tedesca che utilizzano il termine probazione. Ho quindi partecipato alla nascita della scuola interna di formazione dei nuovi agenti di custodia, divenuta in seguito una scuola a tutti gli effetti. La formazione è un punto essenziale anche per le persone detenute e pure in questo ambito sono stati compiuti numerosi progressi. Introdurre i cambiamenti non è mai stato facile e come donna ho dovuto lottare per farmi ascoltare e per fare accettare le mie proposte che sul lungo termine si sono però rivelate scelte vincenti. Un’altra tappa fondamentale della nostra attività è stata, all’inizio degli anni Novanta, la fusione del Servizio sociale interno al carcere con il Servizio di patronato, ciò che ha permesso di promuovere il concetto di assistenza continua.

Cosa significa questo concetto nell’attività concreta con i detenuti?

Il compito del nostro Ufficio è di seguire le persone arrestate dalla detenzione preventiva fino alla scarcerazione e alla fine del periodo di prova, compresi il processo e il regime aperto. L’operatore sociale ha quindi modo di stabilire una relazione professionale lunga e profonda che attraversa le fasi citate con i relativi stati d’animo di ogni singolo. Durante la detenzione si costruisce un progetto per favorire il reinserimento sociale e di conseguenza ridurre il rischio di recidiva. L’esecuzione della pena, come si legge nell’articolo 75 CP “deve promuovere il comportamento sociale del detenuto, in particolare la sua capacità a vivere esente da pena”. Il carcere è quindi un luogo di formazione sociale e professionale che prepara alla vita in libertà. Sempre l’art. 75 prevede l’allestimento di un piano di esecuzione della sanzione che tocca tutti questi aspetti e stabilisce gli obiettivi. Il nostro lavoro è poco visibile al pubblico se non purtroppo in occasione di eventi drammatici. L’analisi dei casi delle tre giovani donne uccise negli anni scorsi nella Svizzera tedesca e francese ha tra l’altro evidenziato il rischio insito nei passaggi con la perdita di informazioni sugli autori. Anche per questo il concetto di assistenza continua è funzionale per la riduzione del rischio.

Nell’art. 75 è citata anche la necessità di ovviare alle conseguenze nocive della privazione della libertà. Cosa è cambiato al riguardo negli ultimi decenni?

Il carcere chiuso porta ad essere sempre gomito a gomito con altre persone, riduce la mobilità e la percezione dello spazio diventa unicamente verticale, i contatti con l’esterno sono minimi e il tempo si dilunga. Per questo è essenziale cercare di normalizzare la vita quotidiana mantenendo dei ritmi, che per alcuni però non sono magari nemmeno quelli che avevano prima della privazione della libertà. Favorire l’adattamento è uno dei compiti degli operatori sociali. Lavorano con il singolo, ma a beneficio di tutta la comunità carceraria. Per quanto riguarda i contatti con l’esterno, sono oggi una realtà le sette ore di visita al mese, la casetta La Silva (dove i detenuti possono beneficiare di congedi interni per incontri familiari o di coppia prolungati) e il progetto Pollicino che sostiene la genitorialità delle persone detenute nella relazione con i propri figli. Tre volte all’anno organizziamo una giornata d’incontro comune che accoglie in carcere un massimo di tre invitati adulti, oltre i bambini, per detenuto. Le strutture carcerarie cantonali comprendono circa 140 posti nel carcere penale La Stampa, 80 nel carcere giudiziario La Farera (detenzione preventiva) e 40 nella sezione aperta (Lo Stampino). Ciò che ancora manca in Ticino è un carcere femminile. Per le donne al momento esiste solo la detenzione preventiva alla quale, se del caso, segue un trasferimento oltre Gottardo. Gli operatori sociali seguono pure persone detenute in altre regioni della Svizzera, ma di competenza del nostro Cantone. Oltre alle trasferte, il lavoro viene svolto grazie a una rete di collaborazione a livello di servizi di probazione, questo anche sul piano internazionale per i detenuti che poi tornano nel loro Paese. Oggi, grazie alla facilità di comunicazione, riceviamo anche feed-back positivi da parte di qualche ex-detenuto.

Il suo impegno a favore del reinserimento sociale è andato ben oltre l’attività professionale.

Sono sempre stata pragmatica e ho quindi agito per trovare soluzioni concrete ai bisogni reali e ai compiti affidati al nostro Ufficio. Ufficio che dal 2011 assicura anche il sostegno e la consulenza in materia di violenza domestica su richiesta di autori e autrici di tali atti. Ho quindi predisposto nella nostra sede due camere per accogliere chi subisce un provvedimento di allontanamento immediato dal domicilio coniugale. Ho poi contribuito a realizzare progetti esterni come la società cooperativa Area e l’associazione L’Orto, per offrire la possibilità di lavorare a chi fatica a reintegrarsi dal punto di vista professionale. Credo in una società fatta di solidarietà e coesione e mi sono quindi impegnata su due fronti, quello di chi ha oltrepassato i limiti e quello di chi offre una nuova chance.

Un impegno che non terminerà con la sua attività professionale, vero?

Sono stata attiva in diversi organismi nazionali riguardanti la probazione e resterò presidente della Commissione federale di esperti per la statistica penale. Con i miei pari romandi ho promosso il progetto Obiettivo desistenza, avviato quest’anno e sostenuto dall’Ufficio federale di giustizia al fine di valorizzare la capacità della persona di fondarsi sul proprio potenziale e sulle istanze che rappresentano la società civile per un’uscita durevole da reti e comportamenti criminogeni. Ci rivolgeremo quindi ad associazioni sportive, di svago o di volontariato per favorire l’accompagnamento nella forma di tutor agli “integrandi”, perché l’inserimento è una questione che ci riguarda tutti come cittadini. Un altro tema al quale desidero dedicarmi è la giustizia riparativa, vale a dire il confronto, diretto o indiretto, fra autore del reato e vittima. Mediare questa frattura è necessario per entrambe le parti. In particolare, rendersi conto e ammettere le effettive e gravi conseguenze provocate dal proprio gesto sulla vittima, oltre che sanatorio per chi l’ha subito, può avere un effetto positivo sul rischio di recidiva. Nei Paesi confinanti la mediazione penale esiste già, mentre in Svizzera si è in fase di progetti sperimentali. È un ritardo che dobbiamo colmare.