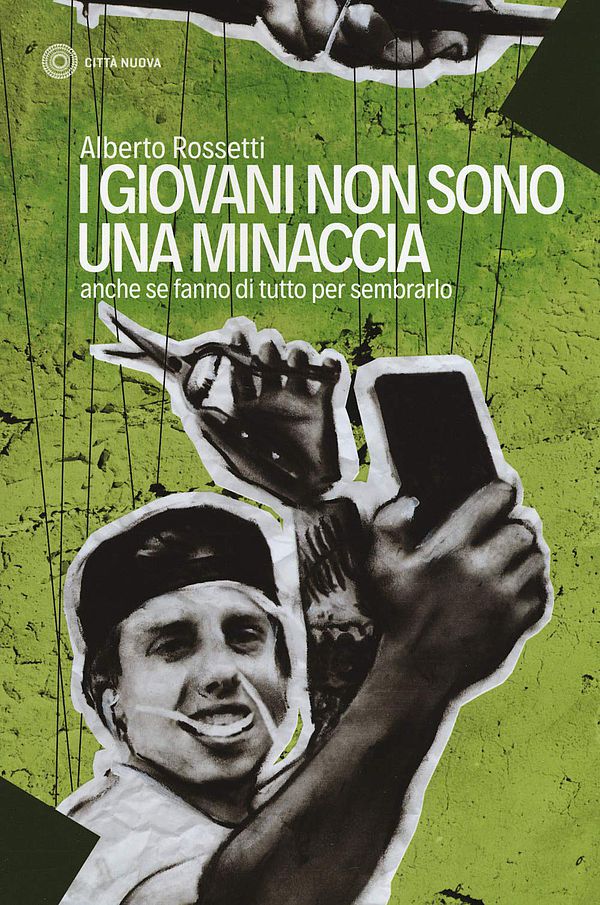

Non è vero che i giovani di oggi sono disillusi, spaventati, apatici, privi di iniziativa e senza spirito critico. Alberto Rossetti, psicoterapeuta e psicoanalista, specializzato in clinica dell’adulto e dell’adolescente, ha intervistato ragazze e ragazzi tra i dodici e i diciassette anni con domande sui loro desideri, sulle aspirazioni, sul rapporto con il presente e le nuove tecnologie. Ha raccolto le risposte nel saggio I giovani non sono una minaccia, anche se fanno di tutto per sembrarlo (Città Nuova). Leggendo il libro si ha uno spaccato diverso dai soliti luoghi comuni sulle nuove generazioni.

Alberto Rossetti, perché molti adulti non vedono di buon occhio i giovani di oggi?

Il mondo degli adulti vive nella realtà che abita, segue schemi e conformismi. I giovani, invece, sono più portati al cambiamento, all’innovazione, al vedere e fare notare quello che non funziona, a sottolineare le ipocrisie. Gli adulti guardano con sospetto ai giovani perché ne hanno paura. Tra i due mondi c’è una grande distanza anche a causa dei linguaggi, così differenti da risultare incomprensibili. E quando non ci si capisce si ha paura. Va sottolineato che chi ha più da perdere in questa incomunicabilità sono gli adulti.

Che cosa accade durante l’adolescenza?

Durante l’adolescenza ci si interroga per la prima volta sulla propria identità. È un momento di forte introspezione, in questa fase il giudizio degli altri diventa molto importante. I ragazzi vivono un tempo che io definisco sospeso nel presente. Il rapporto col passato diventa difficile perché non ci si riconosce in quello che si è stati, si prendono le distanze. E c’è ritrosia nel guardare avanti. Durante l’adolescenza si vive in uno spazio in cui tutto è amplificato, dalle relazioni alle emozioni. Quando accade qualcosa di negativo si fatica a capire che non sarà per sempre.

Citando il filosofo Alain Badiou, lei scrive che viviamo in una società che ha eroso tutto ciò che ha a che fare con la tradizione, focalizzata sull’idea di libertà come assenza di limiti, che impone di consumare. Come vivono i giovani in questo clima?

I giovani non se ne accorgono più di tanto. Non notano la mancanza dei riti e dei punti fermi rappresentati dalle tradizioni perché non hanno termini di paragone. Da fuori, però, si percepisce che le conseguenze di questa idea di libertà estrema siano l’ansia e l’insicurezza. È difficile per loro fare delle scelte dato che, almeno in teoria, si può scegliere tutto. Ciò nonostante, hanno comunque la forza e l’intelligenza di trovare la loro strada. E sicuramente i modelli che stanno emergendo anche a livello mediatico, come ad esempio Greta Thunberg, sono uno stimolo e un riconoscimento dei loro sforzi. Avere punti di riferimento positivi aiuta a crescere.

Nel suo libro critica il modello imperante della «genitorialità intensiva». Può spiegare brevemente a cosa si riferisce e perché può risultare dannoso?

Per «genitorialità intensiva» intendo un modello occidentale che vede i genitori troppo presenti nella vita dei figli, con continue proposte di attività e occasioni di formazione. È un approccio che lascia poco spazio alla libertà di espressione e alla formazione dell’identità. Ci si rapporta alle ragazze e ai ragazzi con l’idea che abbiano bisogno costantemente di un adulto che sia sempre lì e faccia cose per loro. Il problema è che così non si aiutano i giovani a cavarsela, a capire qual è la propria strada, perché non si permette che abbiano tempo e modi per inventarsi. È un modello che non fortifica, anzi indebolisce. Ci sono diverse ipotesi sui motivi che hanno portato i genitori di oggi a diventare oppressivi. Forse perché viviamo in un periodo di crisi economica e quindi c’è il timore che i ragazzi e le ragazze non ce la facciano da soli. Secondo altre teorie, i figli sono diventati una sorta di protesi dei genitori, un investimento esistenziale ed economico che necessita un controllo continuo.

Come si devono comportare gli adulti per essere bravi genitori di adolescenti?

Devono trovare il modo di lasciare liberi i ragazzi, di avere fiducia in loro, senza il timore continuo che finiscano in qualche disgrazia. Serve una presenza emotiva forte. Bisogna essere in grado di dare esempi virtuosi, assumendosi la responsabilità di essere testimoni di un modo di vivere. Ad esempio, se si conduce una vita orientata al consumo non si può pensare di riuscire a educare i propri figli a qualcosa di diverso. Occorre sapere ascoltare, capire la differenza che c’è in ciascuno, non pro- iettare sugli altri le proprie ambizioni e aspettative.

Quanto pesano i social network nella costruzione dell’identità giovanile?

Tanto. Gli adolescenti di oggi vivono immersi nei social network che condizionano la loro identità, il loro modo di essere, di pensare e di comportarsi. Questa è la realtà con cui ci si deve confrontare. Non ha senso essere contrari ai social network perché fanno parte in tutto e per tutto della vita delle nuove generazioni. Quello che gli adulti possono e devono fare è aiutare i giovani a interrogarsi sull’uso dei social network, da Instagram a TikTok, sul concetto di privacy che per loro è davvero difficile da capire, sul rispetto degli altri anche negli ambienti virtuali.

Che cos’è il futuro per i giovani di oggi?

Dalle interviste emerge che il futuro per loro è qualcosa di possibile. Non ho riscontrato eccessivo pessimismo tra i giovani a differenza di quanto invece si vede tra gli adulti. Le ragazze e i ragazzi di oggi hanno molta voglia di fare, di costruire: vogliono lasciare un segno. Però con il fatto che sono cresciuti con l’idea di libertà estrema, hanno bisogno di qualcuno che li sostenga nel trovare la strada. È quello che mi hanno detto loro stessi: le eccessive possibilità spaventano e paralizzano. Hanno bisogno di educatori e genitori che li guidino nelle scelte importanti come, ad esempio, che scuole frequentare e quale sarà il loro ambito lavorativo.