Gli storici dell’arte Tomaso Montanari e Vincenzo Trione, in un recente saggio edito da Einaudi dall’eloquente titolo Contro le mostre denunciano, con parole anche molto dure e con affilato cinismo, gli inutili eccessi di cui si sono rese protagoniste molte mostre contemporanee, soprattutto in Italia. I due autori discutono lo spettacolarismo ostentato, gli accostamenti improbabili (come quelli fra classici e contemporanei, spesso privi di qualsiasi logica che li renda pertinenti), e altre scelte stilistiche dettate da meccanismi finanziari piuttosto che da una ricerca seria e approfondita aderente ai valori di un’arte autentica. Ingredienti che, cosa assai preoccupante, compaiono spesso in modo congiunto in molte mostre e esibizioni contemporanee in musei e gallerie che vanno per la maggiore in Italia e nel resto del mondo.

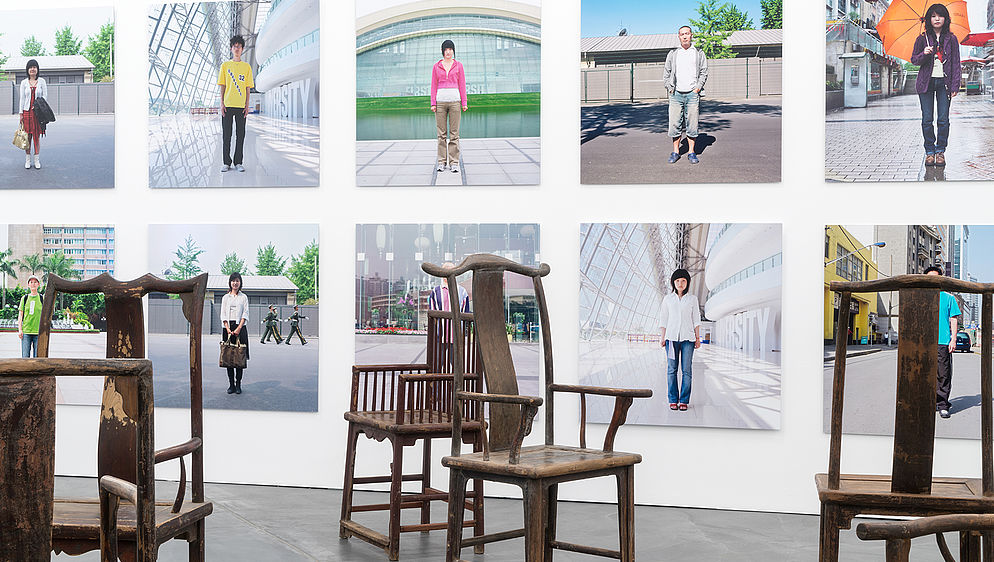

Lontano da queste atmosfere che finiscono per declassare l’arte a mero intrattenimento estemporaneo, senza peraltro incoraggiare una riflessione sulla società in cui viviamo, fino al 4 febbraio il Migros Museum di arte contemporanea di Zurigo ci offre un’interessante, intrigante e assai penetrante esposizione che si interroga sull’utilizzo che l’arte contemporanea fa dei «figuranti». Il termine, un francesismo che viene dal mondo teatrale, si riferisce a coloro che si prestano come comparse in opere teatrali, in film, in opere fotografiche e, più in generale, nel mondo dell’arte. Come figuranti, questi soggetti si integrano e aggiungono un tocco specifico alle opere culturali a cui prendono parte. Un figurante può essere chiamato a interpretare una professione (un muratore, un poliziotto) una condizione sociale (madre, figlio) una posizione di responsabilità (leader di un movimento politico, proprietario di una multinazionale) e così di seguito. Come è noto, negli universi di finzione quali il teatro, la televisione, e in parte in fotografia e nell’arte, generalmente chi interpreta un dato personaggio non svolge quel ruolo nella vita di tutti giorni. Ma può capitare che, in determinate circostanze, si venga chiamati e impersonare nientemeno che noi stessi, oppure una parte del nostro corredo identitario, magari legato ad alcune caratteristiche fisiche. Ecco che allora si «figurerà» come giovane, come anziano, come uomo, donna, bambino, o come rappresentante di una data etnia.

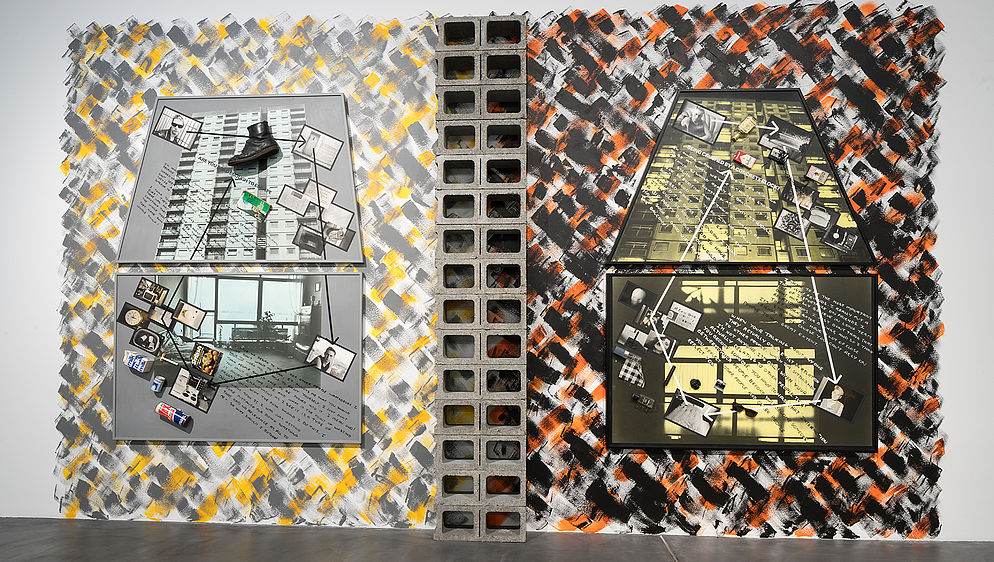

L’origine dei ruoli che svolgiamo giornalmente, le aspettative, le responsabilità, i margini di libertà ma anche i divieti e i limiti ad essi correlati trovano origine nella società. Per usare una metafora particolarmente attuale, una società può essere considerata come una rete molto estesa di ruoli interconnessi che si definiscono vicendevolmente e che contribuiscono al buon funzionamento della vita collettiva. Partendo da queste premesse, le opere dell’esposizione Extra Bodies – The Use of the «Other Body» in Contemporary Art mettono il visitatore di fronte a importanti interrogativi e riflessioni. Infatti l’arte, che qui incoraggia appieno la riflessione, la consapevolezza, e nutre l’occhio critico, grazie alle opere esposte mette in primo piano i nodi e le intersezioni lungo le quali la cultura, la psicologia, e la biologia collaborano a fare società. Ed ecco che allora, di fronte alla fotografia di un migrante che non ha più una patria, a tu per tu con l’immagine di un corpo stigmatizzato o di un fisico estetizzato, di fronte ad un filmato che mostra un gruppo di detenute che, per un giorno, diventano protagoniste di una sfilata di moda, è opportuno fermarsi per riflettere su come in fondo, come affermava Michel Foucault, il corpo è uno dei «luoghi» – simbolici e reali – in cui la società iscrive le sue regole. Il corpo è una superficie complessa su cui emergono i valori, ma anche le contraddizioni e le derive della società: quelle, per esempio, legate alle logiche capitalistiche che sovente riducono il corpo a mera forza lavoro.

Per utilizzare una locuzione resa popolare grazie a Freud, si potrebbe dire che in modo molto discreto l’esposizione orchestra e agevola il ritorno del rimosso, facendo riaffiorare vuoi alcuni nodi problematici, vuoi alcune incoerenze, oppure una trama di pregiudizi che abitano la nostra società e che molto spesso tolleriamo; perché l’abitudine ci rende invisibile ciò che invece, forse, dovremmo vedere più spesso. Ma, per fortuna, l’arte serve anche a questo: ad aprirci gli occhi.